Как видно уже из самого названия трактата,

цель его — двойная. Во-первых, он

предназначен для «руководства ума»

в направлении его усовершенствования

с тем, чтобы обладатель ума, достигнув

определенной степени совершенства,

искусства, смог открыть, «изобрести»,

обрести из самого способа усовершенствования

ума путь познания Истины. Это, следовательно,

правила в классическом средневековом

смысле, правила в смысле приемов,

нормативов времени. Но в то же время они

являются правилами методологическими,

характерными для Нового времени, истина

не дана заранее, ее только следует

открыть, открыть с помощью метода,

орудия, которым может воспользоваться

«всякий … как бы ни был посредственен

его ум», для успешного решения задачи

— ввести ключевое, принципиально новое

разделение на «нас, способных

познавать», и на независимый от нас

объективный мир «самих вещей, которые

могут быть познаны».

Отмеченная выше историческая необходимость

вычленения метода в форме метода

математического предстает в «Правилах…»

как картина внутри логических

закономерностей теоретического развития

Декарта — в исходном, отправном пункте

этого развития, в своем «замысле «.

По замыслу трактат должен был состоять

из трех частей, каждая из которых должна

была включать 12 «Правил». В первой

части предстояло изложить собственно

принципы метода; во второй — показать,

как сделать эмпирию объектом теоретического

исследования: построить математическую

модель физической задачи; в третьей

части предполагалось показать, как

такую задачу решать. Но трактат в том

виде, в каком он нам известен, состоит

из полных восемнадцати «Правил»;

следующие три «Правила» обозначены

лишь заголовками, и после обозначенного

таким образом «Правила ХХ1» Декарт

ставит «Конец».

Прежде чем рассуждать

дальше, рассмотрим, что же представляют

собой эти знаменитые правила.

ПРАВИЛО I

Целью научных знаний должно быть

направление ума таким образом, чтобы

он выносил прочные и истинные суждения

о всех встречающихся предметах.

ПРАВИЛО II

Нужно заниматься только такими предметами,

о которых ваш ум кажется способным

достичь достоверных и несомненных

познаний.

ПРАВИЛО III

В предметах нашего исследования надлежит

отыскивать не то, что

о них думают другие или что мы предполагаем

о них самих, но то, что мы ясно и очевидно

можем усмотреть или надежно дедуцировать,

ибо знание не может быть достигнуто

иначе.

ПРАВИЛО IV

Метод необходим для отыскания истины.

ПРАВИЛО V

Весь метод состоит в порядке и размещении

того, на что должно быть направлено

острие ума в целях открытия какой-либо

истины. Мы строго соблюдем его, если

будем постепенно сводить темные и

смутные положения к более простым и

затем пытаться, исходя из интуиции

простейших, восходить по тем же ступеням

к познанию всех остальных.

ПРАВИЛО VI

Для того, чтобы отделять наиболее простые

вещи от трудных и придерживаться при

этом порядка, необходимо во всяком ряде

вещей, в котором мы непосредственно

выводим какие-либо истины из других

истин, следить, какие из них являются

самыми простыми и как отстоят от них

другие: дальше, ближе или одинаково.

ПРАВИЛО VII

Для завершения знания надлежит все,

относящееся к нашей задаче, вместе и

порознь обозреть последовательным и

непрерывным движением мысли и охватить

достаточной и методической энумерацией.

ПРАВИЛО VIII

Если в ряде исследуемых вещей встретится

какая-либо одна, которую наш ум не может

достаточно хорошо понять, то нужно на

ней остановиться и не исследовать

других, идущих за ней, воздерживаясь от

лишнего труда.

ПРАВИЛО IX

Нужно обращать острие ума на самые

незначительные и простые вещи и долго

останавливаться на них, пока не привыкнем

отчетливо и ясно прозревать в них истину.

ПРАВИЛО Х

Для того чтобы сделать ум проницательным,

необходимо упражнять его в исследовании

вещей, уже найденных другими, и методически

изучать все, даже самые незначительные,

искусства, но в особенности те, которые

объясняют или предполагают порядок.

ПРАВИЛО ХI

После того, как мы усвоим несколько

простых положений и выведем из них

какое-либо иное, полезно обозреть их

путем последовательного и непрерывного

движения мысли, обдумать их взаимоотношения

и отчетливо представить одновременно

наибольшее их количество; благодаря

этому наше знание сделается более

достоверным и наш ум приобретет больший

кругозор.

ПРАВИЛО ХII

Наконец, нужно использовать все

вспомогательные средства интеллекта,

воображения, чувств и памяти как для

отчетливой интуиции простых положений

и для верного сравнения искомого с

известным, чтобы таким путем открыть

его, так еще и для того, чтобы находить

те положения, которые должны быть

сравнимы между собой, словом, не нужно

пренебрегать ни одним из средств,

находящихся в распоряжении человека.

ПРАВИЛО ХIII

Когда мы хорошо понимаем вопрос, нужно

освободить его от всех излишних

представлений, свести его к простейшим

элементам и разбить его на такое же

количество возможных частей посредством

энумерации.

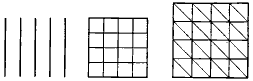

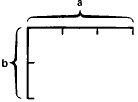

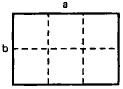

ПРАВИЛО ХIV

Сказанное следует отнести и к реальному

протяжению тел; это протяжение нужно

всецело представлять в виде простых

фигур : таким образом оно сделается

более понятным для интеллекта.

ПРАВИЛО ХV

Большей частью полезно чертить эти

фигуры и преподносить их внешним

чувствам, для того чтобы таким образом

нам было легче сосредоточивать внимание

нашего ума.

ПРАВИЛО ХVI

Что же касается измерений, не требующих

в данный момент внимания нашего ума,

хотя и необходимых для заключения, то

лучше изображать их в виде сокращенных

знаков, чем полных фигур. Таким образом,

именно память не будет нам изменять и

вместе с тем мысль не будет разбрасываться,

чтобы удержать в себе эти измерения, в

то время как она занята выведением

других.

ПРАВИЛО ХVII

Встретившуюся трудность надо просматривать

прямо, не обращая внимания на то, что

некоторые из ее терминов известны, а

некоторые неизвестны, и интуитивно

следовать правильным путем по их взаимной

зависимости.

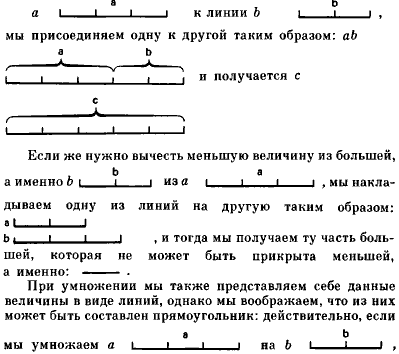

ПРАВИЛО ХVIII

Для этой цели необходимы только четыре

действия: сложение, вычитание, умножение

и деление. Двумя последними из них часто

здесь даже нет надобности пользоваться

как во избежание ненужных усложнений,

так и потому, что в дальнейшем они могут

быть более легко выполнимы.

ПРАВИЛО ХIХ

Путем такого метода вычислений нужно

отыскивать столько величин, выраженными

двумя различными способами, сколько

неизвестных терминов мы предполагаем

известными, для того чтобы исследовать

трудность прямым путем. Именно таким

образом мы получим столько же сравнений

между двумя равными величинами.

ПРАВИЛО ХХ

Составив уравнения, мы должны совершить

ранее отложенные нами действия, никогда

не пользуясь умножением, если уместно

деление.

ПРАВИЛО ХХI

Если имеется много таких уравнений, то

нужно их привести все к одному, а именно

к тому, термины которого займут наименьшее

количество ступеней в ряде последовательно

пропорциональных величин, где они и

должны быть восставлены в соответствующем

порядке.

Придя к выводу, что «метод необходим

для отыскания истины», Декарт вплотную

приступает к его разработке. «Главный

секрет метода» состоит, по его словам,

в том, что рассматривается не та или

иная вещь сама по себе «нужно… их не

рассматривать изолированно одну от

другой»), а ряд вещей, в котором мы

непосредственно выводим какие-либо

истины из других истин». Для этого

вначале надо определить, «какие из

них являются самыми простыми», а затем

остается лишь «следить…как отстоят

от них другие: дальше, ближе или одинаково

«.

Благодаря тому, что наряду с вещами

рассматриваются и их связи, методическое

движение представляет собой непрерывный

процесс. Так, например, находя «посредством

различных действий отношение сначала

между величинами А и В, затем между В и

С, между С и D и, наконец, между D и E «для

того, чтобы уловить их общую связь и в

дальнейшем учитывать ее, необходимо

обозревать их путем последовательного

движения представления так, чтобы оно

представляло одно из них и в то же время

переходило бы к другому».

Декарт выделяет два основных средства

познания: интуицию и дедукцию. В дальнейшем

к ним присоединяется еще и полная

энумерация, или индукция.

Интуиция — центральное положение

картезианского рационалистического

метода, требующего ясности и отчетливости

как высшего и решающего критерия

истинности. Поэтому учение Декарта об

интуиции совпадает с учением об

естественном свете разума».

Под интуицией имеется в виду «понятие

ясного и внимательного ума, настолько

простое и отчетливое, что оно не оставляет

никакого сомнения в том, что мы мыслим,

или, что одно и то же, прочное понятие

ясного и внимательного ума, порождаемое

лишь естественным светом разума».

Интуиция выступает элементарным актом

познания и его «точкой роста», а

само познание понимается как

последовательность, упорядоченная

цепочка интуиций. Следует подчеркнуть,

что картезианская интуиция не только

не имеет ничего общего с иррациональной,

мистической интуицией средневековых

схоластов, но составляет ее прямую

противоположность.

Интуиция находится в теснейшей связи

с дедукцией. Посредством дедукции мы

познаем все, что необходимо выводится

из чего-либо достоверно известного.

Дедукция необходима в силу того, что»

есть много вещей, которые хотя и не

являются самоочевидными, но доступны

достоверному познанию, если только они

выводятся из верных и понятных принципов

путем последовательного и нигде не

прерывающегося движения мысли при

зоркой интуиции каждого отдельного

положения». То есть под дедукцией

подразумевается «именно движение

или последовательность, чего нет в

интуиции «.

Полная математическая энумерация

завершает обретенное таким образом

знание. «Для завершения знания

необходима энумерация, так как если все

другие предписания и содействуют

разрешению многих вопросов, то только

посредством энумерации мы можем создать

всегда прочное и достоверное суждение

о вещах, с которыми мы имеем дело.

Благодаря ей ничто совершенно не

ускользает от нас и мы оказываемся

осведомленными понемногу обо всем «.

Но она одновременно и продолжает его,

и вновь «начинает», то есть

обеспечивает непрерывное воспроизведение

процесса. Действительно, то, что охвачено

индукцией, становится единой частью

знания, освоенной интуицией; но тогда

мы вновь имеем дело с исходным образом,

посылкой, «схватываемой одним

интуитивным актом.

Развивающаяся таким образом система

на каждом шаге обращается к своим

основаниям. Сомнение — «сомневающаяся»

способность мышления – единственный

достоверный источник всей системы

знания, и сомнение — единственный способ

развития знания. Сомнение, бывшее до

сих пор фактором моральным, становится

сомнением методологическим, методическим.

Усомнившись во всем, Декарт очищается

от схоластических догм и может строить

свою систему на немногих, но прочных

основаниях.

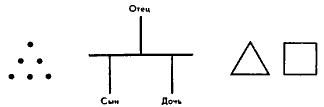

По мнению Декарта, метод является орудием

человека, и схема взаимодействия человек

— метод в процессе работы очень проста

и сводится к следующему : метод

совершенствует определенные способности

человека, доводя само совершенство до

крайних границ. Происходит это в ходе

анализа способностей, состоящего в

сведении их к элементарнейшим, далее

не расчленяемым, простейшим действиям.

Но в таком виде они теряют всякую

конкретную связь с той или иной конкретной

способностью конкретного индивида и

становятся в силу этого элементами

метода, в терминологии Декарта — обретают

статус простейших положений, аксиом,

на которых базируется метод.

Это орудийный аспект использования

метода, то есть отношение субъект

деятельности — орудие деятельности. Но

важнейшей чертой метода Декарта является

его обращенность на объект деятельности

— материальный мир в целом. Но рассмотрение

отношения субъект — объект приводит нас

к основному вопросу философии, а именно

его гносеологическому аспекту. Декарту,

как и любому философу, приходится решить

для себя этот вопрос. Его теория познания

вкратце изложена в правиле ХП. Вот ее

основные положения.

1. Нужно уяснить себе то, что все внешние

чувства, поскольку они составляют части

тела, хотя мы и применяем их к объектам

посредством действия, то есть местного

движения, ощущают собственно лишь

пассивно, подобно тому как воск принимает

фигуру печати.

2. Нужно уяснить себе, что после того как

внешнее чувство приведено объектом в

движение, воспринятая фигура моментально

сообщается другой части тела, называемой

общим чувствилищем, и притом так, что

никакое естество не переходит реально

с одного места на другое.

3. Нужно себе уяснить, что общее чувствилище

действует на фантазию, или воображение,

так же, как печать на воск, запечатлевая

фигуры или идеи, которые приходят к нам

от внешних чувств чистыми и бестелесными.

4. Нужно себе уяснить, что движущая сила,

или сами нервы, имеют свое начало в

мозгу, где находится воображение,

возбуждающими их разными способами,

подобно тому, как внешнее чувство

возбуждает общее чувствилище.

5. Нужно себе уяснить, что сила, посредством

которой мы собственно познаем вещи,

является чисто духовной, отличающейся

от всего телесного не менее, чем кровь

от костей или рука от глаза, единственной

в своем роде, хотя она вместе с фантазией

то воспринимает фигуры, исходящие от

общего чувствилища, то оперирует

фигурами, сохраняющимися в памяти, то

создает новые.

Декартов метод задает способ сведения

(регресса) к «простейшим» аксиомам

исходным геометрическим образам), и

этим регрессом является доказательство.

Выведение из «простейших» является

обращением доказательства и протекает

параллельно последнему. Оно, по выражению

Декарта, возвращается по тем же «ступеням».

Происходит это по правилам вывода,

обретенным в конечной точке регресса,

в пункте «возврата», и позволяет

осознать само доказательство. Вот почему

вывод и тождествен («по тем же

ступеням»), и не тождествен («осознание»)

доказательству.

Схема решения задач, предлагаемая

Декартом в практически неизменном виде,

действует и сейчас. Она заключается в

следующем: сначала сформулировать

задачу в том виде, в каком она дана, затем

построить математическую модель, то

есть выписать уравнения, описывающие

задачу, потом следует решать лишь

математическую задачу, отвлекаясь от

ее конкретного содержания. Когда решение

получено, его надо проинтерпретировать

для конкретного приложения.

Если первые правила описывают собственно

метод, то есть как найти задачу, как

свести ее к более простой и т.д., то

заключительные правила показывают, как

решать математическую задачу. Декарт

видит всеобщее здание науки в виде

«Универсальной математики», поэтому

неудивительно, что он уделяет математике

много места в своих исследованиях. Здесь

ему принадлежат многие значительные

достижения. Введение переменной величины

было поворотным пунктом в математике.

Система координат, носящая имя Декарта,

позволила характеризовать точки числами

(координатами) и породила концепцию

математики, согласно которой алгебра

является способом понимания геометрии.

Декарт ввел множество удобных обозначений.

Создал теорию пропорциональных отношений

и многое другое.

«Правила для руководства ума» имеют

огромное философское, методологическое

и математическое значение. Каждый раз,

когда современный логик или математик

обращает внимание на то, как совершаются

открытия или изобретения, он неизменно

обращается к «Правилам…» Декарта.

Подводя итог всему выше сказанному,

хотелось бы отметить, что развивая свое

учение о методе, Декарт стал основателем

рационализма, то есть направления в

теории познания согласно которому

всеобщий и необходимый характер истин

математики и точного естествознания

имеет источник не в опыте а в разуме.

Критерием достоверности он провозгласил

логические принципы рационального

познания – ясность и отчетливость.

УЧЕНИЕ Р. ДЕКАРТА О ЧЕТЫРЕХ ПРАВИЛАХ

МЕТОДА (ПО РАБОТЕ «РАССУЖДЕНИЕ О МЕТОДЕ»)

Правила для руководства ума

Перевод В.И. Пикова

Декарт жил в эпоху революции, происходящей в умах и в науке. Отказ от старых представлений, основанных на авторитете и общепризнанных умопостигаемых истинах, угрожал потерей опоры в поиске надежного знания. Для Декарта жизненно важно было убедиться, что его стремление к познанию не сводится к пустой игре ума и поэтому любое научное знание можно обосновать на очевидных для ума истинных предпосылках. Но для этого был необходим метод, который позволил бы распутать любой клубок запутанных вопросов, опираясь на фундамент твердых и очевидных истин.

С этой целью Декарт пишет методологический трактат «Правила для руководства ума», в котором методы познания сводятся к исходным простым правилам. Время начала работы над трактатом точно неизвестно, а сам трактат так и остался незавершенным, но главную свою мысль Декарт в нем выразил. В 1628 году или в самом начале 1629 года трактат приобретает тот окончательный вид, в котором он известен сейчас.

Впрочем, эта работа еще не дает представление о философской системе Декарта в целом. Для ее понимания лучше обратиться к трактату «Первоначала философии» (1644 г.), в котором он обобщает основные идеи метафизики, к его книге «Размышления о первой философии» (1640 г.) и к программному труду «Мир» (1634 г.). Однако принципы мышления и познания он излагает в «Правилах…», которые могут служить методологическим введением в философию Декарта.

Правило I

Целью научных занятий должно быть направление ума таким образом, чтобы он выносил прочные и истинные суждения о всех встречающихся предметах

Декарт считает, что обыденное мышление запутывает и усложняет понимание, а научное мышление, напротив, приводит к простоте понимания на основе твердых и истинных суждений. Поэтому нужно отказаться от ошибок обыденного мышления. Например, если две вещи чем-то похожи, то люди склонны переносить свойства одной из них на другую. Исходя из этого, специалисты в какой-либо одной узкой области начинают судить обо всем многообразии мира со своей узкоспециальной точки зрения. Не понимая многообразия, они не только не постигают всеобщей мудрости, но и не задумываются о здравом смысле.

Заметив какое-нибудь сходство между двумя вещами, люди имеют обыкновение приписывать им обеим, даже в том, чем эти вещи между собою различаются, свойства, которые они нашли истинными для одной из них. Так, они ошибочно сравнивают науки, всецело заключающиеся в познании духа, с искусствами, требующими лишь некоторого телесного упражнения и расположения, и видя, что один человек не может научиться одновременно всем искусствам, но легче становится хорошим мастером тот, кто занимается лишь одним из них, — ибо приучиться одними и теми же руками возделывать землю и играть на цитре или одновременно выполнять множество других различных действий не так легко, как делать что-нибудь одно, — они придерживаются такого же мнения и о науках. Отличая одну науку от другой на основании различия их предметов, они полагают, что и изучать их нужно отдельно, оставив все прочие. В этом они глубоко ошибаются, ибо если все знания в целом являются не чем иным, как человеческой мудростью, остающейся всегда одинаковой, как бы ни были разнообразны те предметы, к которым она применяется, и если это разнообразие имеет для нее не более значения, нежели для солнца разнообразие освещаемых им тел, то не нужно полагать человеческому уму какие бы то ни было границы. Изучение одной науки не препятствует нам, как это имеет место при упражнении в одном искусстве, преуспевать в другой, но скорее даже способствует. И, право, мне кажется удивительным нрав большинства людей: они весьма старательно изучают свойства растений, движение звезд, превращение металлов и предметы подобных наук, но почти никто и не помышляет о хорошем уме (bona mens) или об этой всеобъемлющей Мудрости, между тем как все другие занятия ценны не столько сами по себе, сколько потому, что они оказывают ей некоторые услуги. Поэтому не без основания мы ставим настоящее правило во главе всех других, ибо ничто не отклоняет нас от прямого пути к искомой истине более, нежели направление наших занятий не к этой общей цели, а к тем или иным целям частного порядка. Я не говорю здесь о дурных и предосудительных целях, которые преследуются, например, из тщеславия или позорного корыстолюбия, ибо ясно, что лживые расчеты и низкие уловки грубых натур открывают к ним пути гораздо более короткие, нежели тот, который доступен действительному познанию истины. Я разумею здесь честные и похвальные намерения, ибо и они, часто незаметно, вводят нас в заблуждение, как, например, когда мы стремимся к приобретению полезных знаний ради житейских удобств либо ради удовольствия созерцания истины, доставляющего почти единственное в этой жизни не омрачимое никакими печалями блаженство. Это законные плоды, которые мы бесспорно в праве ожидать от занятия науками. Но если мы во время наших занятий будем слишком много о них думать, то может случиться, что мы упустим многое из того, что необходимо нам для познания других вещей, ибо с первого взгляда они покажутся нам либо мало полезными, либо мало занимательными. Нужно думать, что все науки настолько связаны между собой, что легче изучать их все сразу, нежели какую-либо одну из них в отдельности от всех прочих. Следовательно, тот, кто серьезно стремится к познанию истины, не должен избирать какую-нибудь одну науку, — ибо все они находятся во взаимной связи и зависимости одна от другой, — а должен заботиться лишь об увеличении естественного света разума и не для разрешения тех или иных школьных трудностей, а для того, чтобы его ум мог указывать воле выбор действий в житейских случайностях. Вскоре он удивится тому, что продвинулся гораздо далее, нежели те люди, которые занимаются частными науками, и достиг не только тех результатов, которых они хотели бы добиться, но и других, более ценных, о которых те не смеют и мечтать.

Декарт делает вывод, что все науки связаны и в основе многообразия знания лежит всеобщая мудрость, постичь которую значительно легче изучая все науки сразу, а не по отдельности. Здесь следует выделить важный момент, который раскрывает культурный смысл позиции этого философа. В Средневековье объяснить явление означало соотнести его с высшей истиной, то есть с такой идеальной определенностью, которая подтверждается авторитетами, традицией или религиозным откровением. Однако Декарт является человеком новой эпохи, поэтому истину ищет в критическом переосмыслении познавательных способностей. В дальнейшем, в соответствии с логикой развития науки, этот путь приведет к разрыву между научным знанием и простотой человеческой интуиции, представляющей мир на простых самоочевидных истинах. Но этого Декарт не мог знать, а если бы узнал, то вряд ли смог бы с этим смириться. Поэтому он уверен, что может найти за разнообразием научного знания всеобщую мудрость, то есть ту же определенную истину, но которая теперь была бы удостоверена не авторитетами и традицией, а критическим мышлением.

Правило II

Нужно заниматься только такими предметами, о которых наш ум кажется способным достичь достоверных и несомненных познаний

Познание должно вести к простоте истины, поэтому важно правильно выбрать его путь. Неопределенное и запутанное знание, в котором трудно разграничить истину и ложь, лишь отдаляет нас от цели. Путь познания должен быть прямым, поэтому исходить следует из тех наук, которые дают максимально определенное знание, исключающее ложное толкование.

Всякая наука заключается в достоверном и очевидном познании, и тот, кто сомневается во многих вещах, не более сведущ, чем тот, кто о них никогда не размышлял. Но я считаю первого даже менее сведущим, если он составил относительно некоторых вещей ложное мнение. Поэтому лучше не заниматься совсем, нежели заниматься исследованием настолько трудных вещей, что, будучи не в силах отличить в них истинное от ложного, мы вынуждены допускать в качестве достоверного сомнительное, ибо при таких занятиях приходится не столько надеяться увеличить свои знания, сколько опасаться их уменьшить. Поэтому мы отвергаем настоящим правилом все познания, являющиеся только вероятными, и полагаем, что можно доверять только совершенно достоверным и не допускающим никакого сомнения. Быть может, ученые убеждены в том, что такие знания чрезвычайно редки, ибо вследствие известного недостатка, свойственного человеческому уму, они не считают их заслуживающими внимания как слишком легкие и доступные всем; я, однако, заявляю, что число их несравненно больше, нежели они предполагают, и что их достаточно для достоверного доказательства множества таких вещей, о которых они доныне могли высказывать лишь предположения. Считая недостойным своей учености признаться себе в незнании чего-либо, они до того привыкли разукрашивать свои ложные доводы, что мало-помалу убедили ими самих себя и начали выдавать их за истинные.

Впрочем, если мы будем строго соблюдать это правило, то для нас останется весьма немного вещей, изучению которых мы могли бы себя посвятить, ибо вряд ли в науках найдется какой-либо вопрос, по которому ученые не расходились бы в своих мнениях. А всякий раз, когда два человека придерживаются противоположных мнений об одном и том же, несомненно, что по крайней мере один из них ошибается или даже ни один из них не владеет истиной; ведь если бы доводы одного были достоверны и очевидны, то он мог бы изложить их другому так, что наконец убедил бы его. Следовательно, обо всем том, что нам дает основание лишь для предположений, мы, по-видимому, не в состоянии достигнуть совершенного познания, ибо мы не можем без излишнего самомнения считать себя вправе надеяться на большее, чем другие. Поэтому, если наш расчет верен, из всех наук остаются лишь арифметика и геометрия, к изучению которых и приводит нас соблюдение этого правила.

Неразрешимые споры в науке указывают на то, что ученые обращаются не к твердым истинам, а лишь к правдоподобным мнениям. Возможно, что занятие науками о сложных вещах, позволяющих получать только правдоподобное мнение, полезно для тренировки ума или обучения, но в поиске истины следует исходить из таких дисциплин, которые дают надежную неоспоримую истину. Такими дисциплинами являются арифметика и геометрия.

По этой причине мы, однако, не осуждаем ни те приемы философствования, которые применялись до нашего времени другими, ни употребление вероятных силлогизмов, являющихся превосходным оружием в школьных турнирах, ибо они упражняют и в соревновании двигают вперед умы молодых людей, а лучше уж образовывать их умы на таких мнениях, которые очевидно не являются достоверными, поскольку служат предметом ученых споров, чем предоставлять их самим себе. Быть может, без руководителя они низвергнулись бы в пропасть; покамест же они следуют по стопам учителя, пусть даже иногда и уклоняясь от истины, они, конечно, идут более верным путем, по крайней мере потому, что этот путь был уже изведан людьми более опытными. Мы сами счастливы тем, что получили такое воспитание в школах. Но освободившись теперь от уз, которые связывали нас со словами учителя, и сделавшись, наконец, достаточно зрелыми для того, чтобы убрать руки из-под его ферулы, если мы серьезно желаем установить себе правила, с помощью которых мы могли бы подняться на вершины человеческих знаний, то нам бесспорно надлежит поставить на первый план это правило, удерживающее нас от злоупотребления нашим досугом, как это делают многие люди, которые всячески пренебрегают легкими занятиями и занимаются только трудными вещами. Правда, относительно последних они искусно строят остроумнейшие догадки и весьма правдоподобные суждения, но после многих трудов они поздно убеждаются в том, что, не получив никаких знаний, только увеличили свои сомнения.

Но если, как мы уже говорили несколько выше, из всех прочих известных нам наук только арифметика и геометрия чисты от всего ложного или недостоверного, то заметим теперь, чтобы доказать более подробно справедливость сказанного, что мы приходим к познанию вещей двумя путями, а именно: путем опыта и дедукции. Кроме того, заметим, что опыт часто вводит нас в заблуждение, тогда как дедукция, или чистое умозаключение об одной вещи через посредство другой, если и может быть упущено, когда его нельзя усмотреть, то никогда не может быть плохо построено, даже и у умов, весьма мало привычных к мышлению. Мне кажется, что те пути, с помощью которых диалектикирассчитывают управлять человеческим разумом, не могут принести большой пользы, хотя я и не отрицаю их пригодности в другом применении. Действительно, все заблуждения, в которые впадают люди — я не говорю о животных, — никогда не проистекают из плохо построенного вывода, но всегда имеют своей причиной то, что люди исходят именно из плохо понятых фактов или из поспешных и необоснованных суждений.

Декарт исходит из того, что наше познание опирается либо на дедукцию, либо на эмпирический опыт, то есть опыт, который дают органы ощущения.

Арифметика и геометрия позволяют с помощью дедукции получать неоспоримое знание. Дедукция — это вид умозаключения, с помощью которого из общего выводится частное. Поскольку общее уже содержит в себе частное, такой вывод должен быть абсолютно достоверен. В отличие от дедукции эмпирический опыт может быть обманчивым, поскольку органы ощущений дают нам знание лишь об отдельных вещах.

Из этого ясно, почему арифметика и геометрия гораздо более достоверны, чем все другие науки, а именно — предмет их столь ясен и прост, что они совсем не нуждаются ни в каких предположениях, которые опыт может подвергнуть сомнению, но всецело состоят в последовательном выведении путем рассуждения. Итак, они являются наиболее легкими и ясными из всех наук и имеют своим предметом то, что нам желательно, ибо если не быть невнимательным, то вряд ли возможно допустить в них какую-либо ошибку. Однако же вследствие этого не нужно удивляться, что многие умы охотнее посвящают себя другим занятиям или философии: это обусловливается именно тем, что всякий смелее пользуется свободой разгадывать темные вещи, нежели очевидные, и что гораздо легче строить догадки по тому или иному вопросу, нежели постичь истину, как бы она ни была проста.

Из всего сказанного нужно, однако, заключить не то, что следует изучать только арифметику и геометрию, но лишь то, что ищущие верного пути к истине не должны заниматься исследованием таких вещей, о которых они не могут иметь знаний, по достоверности равных арифметическим и геометрическим доказательствам.

Здесь Декарт закладывает фундамент традиции рационализма. Достоверно лишь умственное познание, а познание органами ощущений ненадежно и поэтому должно проверяться и обосновываться на умственном. Образцом такого познания служат арифметика и геометрия, всякий иной способ должен соответствовать этому образцу.

Правило III

В предметах нашего исследования надлежит отыскивать не то, что о них думают другие или что мы предполагаем о них сами, но то, что мы ясно и очевидно можем усмотреть или надежно дедуцировать, ибо знание не может быть достигнуто иначе

Конечно, следует обращаться к знаниям, которые накоплены предшественниками, но при этом надо отличать знания от мнений. Знания — это то, что усматривается как очевидность либо достоверным образом выводится из очевидных истин. Мнения предполагают случайные и непроверенные представления. Они могут быть разными, всякое их обсуждение приводит к неразрешимым спорам. Лишь опираясь на надежное знание на собственном пути познания, мы можем прийти к согласию с другими людьми.

Необходимо читать книги древних писателей, ибо нам доставляет огромную выгоду использование трудов столь многих людей как потому, что мы узнаем от них о полезных открытиях, которые были некогда совершены, так и потому, что они напоминают нам, что еще осталось открыть во всех науках. Однако есть большая опасность, как бы слишком старательное чтение этих книг не ввело нас в некоторые заблуждения вопреки нашему желанию и без нашего ведома, ибо все писатели, по неосмотрительному легковерию придерживающиеся спорных мнений, имеют обыкновение пускать в ход самые хитроумные доводы для того, чтобы нас убедить, а всякий раз, когда им посчастливится найти что-нибудь достоверное и очевидное, они стараются изложить это нам не иначе, как с различными двусмысленностями, разумеется, боясь того, что простота их приемов умалит достоинства их открытия, либо не желая говорить об открытой истине.

Но если даже они будут прямыми и откровенными, никогда не будут навязывать нам ничего сомнительного под видом истинного и чистосердечно изложат все, что они узнали, то, поскольку вряд ли было что-нибудь высказано одним автором, не вызвав противоположного заявления со стороны кого-либо другого, мы всегда будем в нерешимости, кому из них следует отдать предпочтение. Совершенно бесполезно в этом случае подсчитывать голоса, чтобы следовать тому мнению, которого придерживается большинство авторов, ибо если дело касается трудного вопроса, то более вероятно, что истина находится на стороне меньшинства, а не большинства. Даже и при всеобщем согласии нам будет недостаточно только знать их учение. Мы никогда, например, не сделаемся математиками, даже зная наизусть все чужие доказательства, если наш ум неспособен самостоятельно разрешать какие бы то ни было проблемы, или философами, прочтя все сочинения (argumenta) Платона и Аристотеля, но не будучи в состоянии вынести твердого суждения о данных вещах, ибо в этих случаях мы увеличим только свои исторические сведения, но не знания.

Данное высказывание Декарта о Платоне и Аристотеле чрезвычайно важно для понимания сути его философии. Философ не может заимствовать знание предшественников в готовом виде. Следует переосмыслить это знание на основе собственного пути познания. В противном случае мы перекроем развитие философии, подменив его историей этой науки. При этом Декарт полагает, что достоверный путь познания определен простыми и ясными законами мышления и потому обязательно приведет к столь же ясной и определенной истине. Заблуждения, которые привели к неразрешимым спорам между философами, связаны не с отсутствием достоверного пути, а с отклонением от него, когда неведомые вещи исследуются сомнительными методами.

Кроме того, напомним, что не следует смешивать никаких допускаемых нами предположений с суждениями об истине вещей. Это замечание имеет довольно серьезное значение, ибо немаловажная причина, в силу которой в обычной (vulgaris) философии нет ничего настолько очевидного и достоверного, что не могло бы вызывать споров, заключается в том, что ученые, изначала не удовлетворяющиеся познанием ясных и достоверных вещей, отваживаются также на темные и непонятные утверждения, к которым они приходят лишь путем правдоподобных предположений, а затем сами постепенно подкрепляют их полной верой, без разбора смешивают их с истинными и очевидными и в конце концов оказываются совершенно не в состоянии сделать ни одного вывода, не зависимого от этих предположений, который поэтому не был бы недостоверным.

Для того чтобы в дальнейшем не подвергать себя подобному заблуждению, мы рассмотрим здесь все те действия нашего интеллекта, посредством которых мы можем прийти к познанию вещей, не боясь никаких ошибок. Возможны только два таких действия, а именно: интуиция и дедукция.

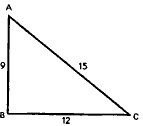

Под интуицией я разумею не веру в шаткое свидетельство чувств и не обманчивое суждение беспорядочного воображения, но понятие ясного и внимательного ума, настолько простое и отчетливое, что оно не оставляет никакого сомнения в том, что мы мыслим, или, что одно и то же, прочное понятие ясного и внимательного ума, порождаемое лишь естественным светом разума и благодаря своей простоте более достоверное, чем сама дедукция, хотя последняя и не может быть плохо построена человеком, как я уже говорил выше. Так, например, всякий может интуитивно постичь умом, что он существует, что он мыслит, что треугольник ограничивается только тремя линиями, что шар имеет только одну поверхность и подобные этим истины, гораздо более многочисленные, чем это замечает большинство людей вследствие того, что не считает достойными внимания такие простые вещи.

Достоверное знание, как считает Декарт, дает дедукция, потому что именно здесь частное суждение с необходимостью следует из более общего. В свою очередь интуиция удостоверяет самые общие суждения, которые нельзя вывести дедуктивно.

В естественном языке слово «интуиция» означает непосредственное усмотрение без какого-либо предварительного рассуждения. Мы можем различать житейскую, научную, религиозную, мистическую интуицию. Однако Декарт говорит об особой интуиции — интеллектуальной, которая удостоверяет истины, самоочевидные для ума.

Может показаться, что эта идея не нова. К этому вел Сократ[1] в своих философских дискуссиях с афинянами. Это подразумевали другие античные мыслители, усматривая разумную упорядоченность мира в соответствии с мировым логосом или миром идей. Однако они исходили из онтологической предпосылки, суть которой в том, что мир устроен разумно, поэтому человек как его часть обладает разумом, удостоверяющим истину. Однако Декарт приходит к пониманию достоверности интеллектуальной интуиции не на основе онтологического убеждения, а на основе гносеологического анализа собственных познавательных способностей.

Впрочем, чтобы не смутить кого-либо новым употреблением слова интуиция, а также и других слов, которые я вынужден в дальнейшем употреблять тоже в отличном от общепринятого смысле, я здесь вообще предупреждаю, что совсем не думаю о значении, придаваемом в последнее время этим словам в школах, так как было бы очень трудно пользоваться одними и теми же словами для обозначения совершенно различных понятий; я обращаю внимание на значение каждого такого слова только на латинском языке, чтобы всякий раз, когда у меня недостает собственных выражений, взять те слова, которые мне кажутся наиболее пригодными для выражения моей мысли.

Эти же очевидность и достоверность интуиции должны иметь место не только в отдельных утверждениях, но также и во всякого рода рассуждениях. Так, например, в последовательности 2 и 2 составляют то же, что 3 и 1; нужно интуитивно постигать не только то, что 2 и 2 составляют 4 и что 3 и 1 составляют также 4, но еще и то, что из первых двух положений необходимо вытекает это третье.

Может возникнуть сомнение, для чего мы добавляем к интуиции еще и этот другой способ познания, заключающийся в дедукции, посредством которой мы познаем все, что необходимо выводится из чего-либо достоверно известного. Это нужно было сделать потому, что есть много вещей, которые хотя и не являются самоочевидными, но доступны достоверному познанию, если только они выводятся из верных и понятных принципов путем последовательного и нигде не прерывающегося движения мысли при зоркой интуиции каждого отдельного положения. Подобно этому мы узнаем, что последнее кольцо длинной цепи соединено с первым, хотя мы и не можем охватить одним взглядом все находящиеся между ними кольца, которые обусловливают это соединение, лишь бы мы последовательно проследили их и вспомнили, что каждое из них, от первого до последнего, соединено с соседним. Итак, мы отличаем здесь интуицию ума (mentis intuitus) от правильной дедукции в том отношении, что под дедукцией подразумевается именно движение или последовательность, чего нет в интуиции; кроме того, дедукция не нуждается в наличной очевидности, как интуиция, но скорее как бы заимствует свою достоверность у памяти. Отсюда следует, что положения, непосредственно вытекающие из первого принципа, можно сказать, познаются как интуитивным, так и дедуктивным путем, в зависимости от способа их рассмотрения, сами же принципы — только интуитивным, как и, наоборот, отдельные их следствия — только дедуктивным путем.

И именно это — два наиболее верных пути, ведущих к знанию, сверх которых ум не должен допускать ничего. Все остальные, напротив, должны быть отброшены как подозрительные и подверженные заблуждениям. Тем не менее это не мешает нам считать откровения Божии достовернейшими из всех наших знаний, поскольку вера в них, как и во все скрытые вещи, является делом не ума, а воли, но если бы она имела основания в нашем интеллекте, все эти вещи можно и нужно было бы исследовать именно одним из двух уже указанных способов, что мы объясним, быть может, когда-нибудь более подробно.

Декарт делает вывод: интуиция и дедукция — это два метода, необходимых и достаточных для того, чтобы обрести достоверное знание. Интеллектуальная интуиция не имеет ничего общего с верой в загадочные вещи, поскольку последняя является действием не ума, а воли. Если интуиция указывает на достоверное знание непосредственно, то дедукция предполагает последовательность выводов и поэтому уступает интуиции в ясности и самоочевидности. Чтобы провести дедукцию правильно, нужны усилия и внимательность, а прежде всего — правильный метод.

Правило IV

Метод необходим для отыскания истины

Под методом Декарт понимает набор ясных и простых правил ума, которые позволяют получать и упорядочивать новое знание, избегая заблуждений. Неупорядоченное знание, даже если оно не является ложным, отдаляет от понимания истины. Это знает всякий человек, который брался за большое научное исследование. Без ясного метода, отсекающего блуждания мысли в стороне от прямой дороги познания, возникает ворох разрозненных фактов и представлений, который невозможно удерживать в уме.

Смертными настолько владеет слепое любопытство, что они направляют свой ум на неизведанные пути без всякого основания для надежды, просто лишь для того, чтобы испытать, не подвернется ли им под руку то, что они ищут, подобно тому, кто, обуреваемый безрассудным желанием найти драгоценность, вечно блуждает по дорогам в надежде на то, что ее может обронить какой-нибудь прохожий. Так трудятся почти все химики, многие геометры и немалое число философов. Я не отрицаю, что во время их блужданий им иногда удавалось находить кой-какие истины, но, по моему мнению, этим они обязаны не умению, а счастию. Уже лучше совсем не помышлять об отыскании каких бы то ни было истин, чем делать эго без всякого метода, ибо совершенно несомненно то, что подобные беспорядочные занятия и темные мудрствования помрачают естественный свет и ослепляют ум. Всякий, привыкший таким образом блуждать во мраке, настолько ослабляет остроту своего зрения, что не может больше переносить яркий свет. Подтверждение этого мы видим на опыте, весьма часто встречая людей, никогда не усердствовавших над учеными трудами, но рассуждающих более основательно и здраво о любой вещи, чем те, которые всю жизнь провели в школах. Под методом же я разумею точные и простые правила, строгое соблюдение которых всегда препятствует принятию ложного за истинное и, без излишней траты умственных сил, но постепенно и непрерывно увеличивая знания, способствует тому, что ум достигает истинного познания всего, что ему доступно.

Декарт уверен, что метод, основанный на интуиции и дедукции, позволит отличить истинное от ложного и достичь познания всех вещей. Здесь просматривается убежденность Декарта в том, что мир можно понять рационально и ничего непостижимого в нем быть не должно. Если мы сталкиваемся с непостижимым, то это следствие неправильного способа познания.

Здесь надлежит заметить два следующих пункта: никогда не принимать за истинное то, что ложно, и добиваться познания всего. Ведь если мы не знаем чего-нибудь из того, что мы можем знать, то это объясняется только тем, что мы либо совсем не нашли никакой дороги, которая могла бы нас к нему привести, либо подверглись заблуждению. Но если метод правильно показывает, как нужно пользоваться интуицией ума, чтобы не впасть в заблуждение, противное истине, и как должны быть построены дедукции для достижения познания всего, то, мне кажется, он не требует более ничего для того, чтобы быть совершенным, ибо невозможно достигнуть никакого знания иначе, как путем интуиции ума и дедукции, о чем уже говорилось выше. Ведь он не простирается также до того, чтобы учить, как производятся эти действия, ибо они являются простейшими и первичными, и именно, если наш разум не умел пользоваться ими раньше, он не в состоянии будет понять и никаких предписаний нашего метода, как бы они ни были просты. Что же касается других действий ума, которыми диалектика старается управлять с помощью этих двух первых, то они здесь бесполезны или, скорее, их можно считать даже помехой, ибо нельзя привнести в чистый свет разума ничего, что его не ослабило бы так или иначе.

Для Декарта жизненно важным было убеждение в том, что вся действительность может быть понята в соответствии с простым и ясным методом. Он был достаточно образованным и умным человеком, чтобы понять, как легко поставить под сомнение любое знание. Поэтому он ищет надежную основу, желая убедиться: дело его жизни — философия и наука — не какая-то игра досужего ума, а действительно познание мира. Далее в тексте он делает отсылку к тому, что ум заключает в себе нечто божественное и потому обладает врожденными способностями приводить к правильному пониманию мира. Но он не удовлетворится констатацией и попытается обосновать эту врожденную способность ума на основе самопознания.

Так как польза этого метода настолько велика, что приступать без него к научным занятиям скорее вредно, чем полезно, я легко склоняюсь к убеждению, что уже давно люди постигали его в той или иной степени благодаря своим исключительным дарованиям или указаниям одной только природы. Ведь человеческий ум содержит в себе нечто божественное, в чем посажены первые семена полезных мыслей так, что часто, как бы они ни были заглушаемы и оттесняемы посторонними занятиями, они вопреки всему приносят самопроизвольно плоды. Доказательством этого для нас могут служить самые простые науки: арифметика и геометрия. Действительно, достаточно хорошо замечено, что уже древние геометры для разрешения всевозможных проблем применяли известный анализ, хотя и не пожелали передать его потомству. И в настоящее время процветает особого рода арифметика, именуемая алгеброй, заключающаяся в действиях над числами, подобных тем, которые древние производили над фигурами. Итак, обе эти науки являются не чем иным, как самопроизвольными плодами, возникшими из врожденных начал этого метода, и я не удивляюсь тому, что в применении к таким простым предметам упомянутых наук они получили к настоящему времени более пышное развитие, чем в других науках, где их обыкновенно стесняют большие препятствия, но где они несомненно могут тоже достичь полной зрелости, если их заботливо выращивать.

По мнению Декарта именно математика наиболее совершенно демонстрирует метод познания на основе интуиции и дедукции. Более того, именно она содержит первые начала человеческого рассудка. В связи с этим он очень пространно рассуждает о том, как он приходит к математике, углубляется в ее историю и оценивает вклад в науку других математиков, порой подвергая их критике за отсутствие системы. В этих рассуждениях можно увидеть, как у Декарта зарождается идея нового системного построения «всеобщей математики».

Это я и ставлю главной задачей настоящего трактата, и, конечно, я не придавал бы такого большого значения этим правилам, если бы они служили только для решения пустых головоломок, которыми счетчики и геометры развлекаются во время досуга; в подобном случае я считал бы себя, может быть, только более искусным в безделицах, чем другие. И хотя в настоящем трактате мне часто придется говорить о фигурах и числах, поскольку нет никакой другой области знаний, из которой можно было бы извлечь примеры, столь же очевидные и достоверные, тем не менее всякий, кто будет внимательно следить за моей мыслью, без труда заметит, что здесь я менее всего разумею обыкновенную математику, но что я излагаю некую другую науку, для которой упомянутые науки являются скорее покровом, нежели частью. Ведь эта наука должна содержать в себе первые начала человеческого разума и простирать свои задачи на извлечение истин относительно любой вещи. И если говорить откровенно, я убежден, что ее нужно предпочесть всем другим знаниям, которые предоставлены нам, людям, ибо она является их источником. Говоря же о покрывале, я не высказывал этим желания укутать и скрыть ее, для того чтобы оградить ее от толпы, наоборот, я хотел так одеть и украсить ее, чтобы она сделалась более привлекательной для человеческого ума.

Когда я впервые отдался душой математическим наукам, я сразу перечитал большую часть трудов, которые доставляют нам в этой области авторы. Наиболее охотно я занимался арифметикой и геометрией, потому что они считались тогда самыми простыми из всех наук и как бы дверью для всех остальных. Но ни в той ни в другой мне не посчастливилось найти такого автора, который бы меня вполне удовлетворил, а именно: большую часть того, что я прочел у них о числах, по проверке принципов я нашел верной; что же касается фигур, то наглядно они до известной степени вскрывали многое и выводили сообразно той или иной последовательности доводов, но почему это делалось так, а не иначе и каким путем достигались подобные открытия, они не могли объяснить моему уму удовлетворительно. Поэтому меня не удивляло то, что большинство способных и сведущих людей, испробовав эти науки, тотчас же начинали относиться к ним как к детским и праздным занятиям или, наоборот, устрашенные тем, что они слишком трудны и запутаны для дальнейшего изучения, останавливались на пороге. Ведь действительно нет ничего более бессмысленного, нежели трудиться над пустыми числами и вымышленными фигурами, как бы желая успокоиться на познании подобных пустяков, и до того увлекаться их поверхностными доказательствами, достигнутыми благодаря скорее случайности, чем искусству, относящимися скорее к зрению и воображению, чем к интеллекту, что ум как бы остывает от работы. Точно так же нет ничего более тягостного, нежели разрешать с помощью этого рода доказательств новые трудности, скрывающиеся в путанице чисел. Однако, когда я затем подумал, почему основоположники философии не хотели допускать к изучению мудрости людей, не сведущих в математике, словно эта наука казалась им самой легкой из всех и более всего необходимой для того, чтобы просветить и приготовить ум для постижения других, более высоких, я сразу догадался, что они разумели под ней науку, весьма отличную от обыкновенной математики нашего времени. Я отнюдь не думаю, что они постигли ее в совершенстве. Безумные ликования и жертвы, приносимые ими по поводу каких-нибудь незначительных открытий, ясно свидетельствуют о том, насколько они были еще неразвиты. Мое мнение не поколеблют и хвалы историков по поводу машин, изобретенных ими, ибо эти машины были, вероятно, чрезвычайно просты, но их прославила как чудо невежественная и легковерная толпа. Но я убежден, что посаженные природой в человеческих умах первые семена истины, которые мы заглушаем, ежедневно читая и слушая о стольких заблуждениях, имели такую мощь в этой наивной и простой древности, что с помощью того же света ума, который дал им возможность узреть необходимость предпочтения добродетели — удовольствию, чести — пользе, хотя они и не сознавали оснований этого предпочтения, они достигли истинных идей в философии и математике, даже если еще и не могли постичь эти науки в совершенстве. И мне кажется, что некоторые следы этой истинной математики можно заметить еще у Паппа и Диофанта, которые, хотя и не относятся к ранним векам, все же жили задолго до нашего времени. Но я склоняюсь к убеждению, что писатели из пагубной хитрости сами потом утаили ее, ибо подобно тому, что известно об обращении художников с их произведениями, они, боясь, как бы легкость и простота их открытия не умалили его ценность, сделав его общедоступным, и чтобы заставлять восхищаться собой, предпочли взамен его показывать как произведения их искусства кой-какие бесплодные, хотя и остроумно выведенные истины, вместо того чтобы обучать самому искусству, которое, будучи понятным, не вызывало бы более никакого удивления. Наконец, несколько гениальнейших людей нашего времени пытаются воскресить это искусство, ибо не чем иным, как искусством, представляется им наука, обозначаемая иностранным названием «алгебра», если ее освободить лишь от множества загромождающих ее знаков и непонятных фигур настолько, чтобы у нее не было недостатка в той высшей ясности и простоте, которую мы предполагаем необходимой для истинной математики. Такие размышления, отвлекшие меня от занятий только арифметикой и геометрией к общему исследованию математических наук, сначала натолкнули меня на вопрос, что разумеется именно под этим последним названием и почему не только вышеупомянутые науки, но также астрономия, музыка, оптика, механика и многие другие считаются как бы частями математики. В данном случае недостаточно рассмотреть лишь происхождение слова, ибо если слово «математика» означает только «наука», то науки, которые я здесь перечисляю, имеют не меньшее право называться математическими, чем геометрия. Впрочем, нет такого человека, который, коснувшись лишь порога школы, не сумел бы легко распознать, какие из данных предметов относятся к ведению математических, какие — к ведению других наук. Всякий, кто внимательно обдумает это, поймет наконец, что к области математики относятся только те науки, в которых рассматривается либо порядок, либо мера, и совершенно несущественно, будут ли это числа, фигуры, звезды, звуки или что-нибудь другое, в чем отыскивается эта мера; таким образом, должна существовать некая общая наука, объясняющая все, относящееся к порядку и мере, не входя в исследование никаких частных предметов, и эта наука должна называться не иностранным, но старым, уже вошедшим в употребление именем всеобщей математики, ибо она содержит в себе все то, благодаря чему другие науки называются частями математики. Насколько она превосходит своей легкостью и доступностью все эти подчиненные ей науки, видно из того, что она простирается на предметы всех этих наук, так же как и многих других, и если она заключает в себе некоторые трудности, то такие же трудности содержатся и в последних, имеющих еще сверх того и другие, которые проистекают из частных объектов их и для нее не существуют. Чем же объясняется то, что теперь, когда всем известно название этой науки и все, даже не занимавшиеся ею, знают, в чем состоит ее предмет, большинство, не жалея сил, ищет знаний в других науках, зависящих от нее, и никто не пытается обратиться к ней самой? Я удивлялся бы этому наверное, если бы не знал, что все считают ее слишком легкой, и если бы я давно не заметил, что человеческий ум всегда отстраняет то, что ему кажется легко выполнимым, и прямо стремится к познанию самого нового и важного.

Конец ознакомительного фрагмента.

Правила для руководства ума

О книге

В издании представлена одна из самых ранних работ Декарта. «Правила» являются историко-философским документом, по которому можно судить о процессе выработки Декартом своей философской системы и дают важный материал для понимания, развития философского метода Декарта. Для студентов, аспирантов и преподавателей философских факультетов вузов, а также для всех интересующихся философской общегуманитарной проблематикой.

Жанры и теги

Описание книги

В издании представлена одна из самых ранних работ Декарта. «Правила» являются историко-философским документом, по которому можно судить о процессе выработки Декартом своей философской системы и дают важный материал для понимания, развития философского метода Декарта. Для студентов, аспирантов и преподавателей философских факультетов вузов, а также для всех интересующихся философской общегуманитарной проблематикой.

Возрастное ограничение:

0+

Дата выхода на Литрес:

02 июня 2019 г.

Общее кол-вол страниц:

98

Правила для руководства ума

Рене Декарт

1628

ПРЕДИСЛОВИЕ

Здесь необходимо упомянуть о самоотверженных людях которые раскидывают знания выдающихся предшественников по миру, осознавая всю ценность необходимости просвещения человечества.

Перевод данного трактата с латинского – В.И.Пикова.

Из открытых источников:

ПИКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

1906, д. Жмолиха Кировской обл.

Кандидат философских наук. Работал старшим научным сотрудником Института философии АН СССР в 1934–1936 гг., был учеником И.К. Луппола. Под его руководством В.И. Пиков перевёл «Правила для руководства ума» Декарта и «Кимвал мира» Бонавентюра (Бонавантюра) Деперье (М.: Academia, 1936), философские сочинения Дидро (статьи для Энциклопедии). В 1933 опубликовал книгу о Пьере Бейле, вышедшую с предисловием И.К. Луппола. Во время Великой отечественной войны служил в 131-й стрелковой дивизии на Сталинградском фронте и пропал без вести в 1942 г.

Содержание

Правило I

Правило II

Правило III

Правило IV

Правило V

Правило VI

Правило VII

Правило VIII

Правило IX

Правило X

Правило XI

Правило XII

Правило XIII

Правило XIV

Правило XV

Правило XVI

Правило XVII

Правило XVIII

Правило XIX

Правило XX

Правило XXI

Cogito, ergo sum — лат. «я мыслю, следовательно, я существую».) — Декарт Рене

ПРАВИЛА ДЛЯ РУКОВОДСТВА УМА.

(примерно 1628г)

ПРАВИЛО I ▲

Целью научных занятий должно быть направление ума таким образом, чтобы он выносил прочные и истинные суждения о всех встречающихся предметах.

Заметив какое-нибудь сходство между двумя вещами, люди имеют обыкновение приписывать им обеим, даже в том, чем эти вещи между собой различаются, свойства, которые они нашли истинными для одной из них. Так, они ошибочно сравнивают науки, всецело заключающиеся в познании духа, с искусствами, требующими лишь некоторого телесного упражнения и расположения, и видя, что один человек не может научиться одновременно всем искусствам, но легче становится хорошим мастером тот, кто занимается лишь одним из них, — ибо приучиться одними и теми же руками возделывать землю и играть на цитре или одновременно выполнять множество других различных действий не так легко, как делать что-нибудь одно, — они придерживаются такого же мнения и о науках. Отличая одну науку от другой на основании различия их предметов, они полагают, что и изучать их нужно каждую отдельно, оставив все прочие. В этом они глубоко ошибаются, ибо если всезнания в целом являются не чем иным, как человеческой мудростью, остающейся всегда одинаковой, как бы ни были разнообразны те предметы, к которым она применяется, и если это разнообразие имеет для неё не более значения, нежели для солнца разнообразие освещаемых им тел, то не нужно полагать человеческому уму какие бы то ни было границы. Изучение одной науки не препятствует нам, как это имеет место при упражнении в одном искусстве, преуспевать в другой, но скорее даже способствует. И право, мне кажется удивительным нрав большинства людей — они весьма старательно изучают свойства растений, движение звёзд, превращение металлов и предметы подобных наук, но почти никто и не помышляет о хорошем уме или об этой всеобъемлющей мудрости, между тем как все другие занятия ценны не столько сами по себе, сколько потому, что они оказывают ей некоторые услуги. Поэтому не без основания мы ставим настоящее правило во главе всех других, ибо ничто не отклоняет нас от прямого пути к искомой истине более, нежели направление наших занятий не к этой общей цели, a к тем или иным целям частного порядка. Я не говорю здесь о дурных и предосудительных целях, которые преследуются например из тщеславия или позорного корыстолюбия, ибо ясно, что лживые расчёты и низкие уловки грубых натур открывают к ним пути гораздо более короткие, нежели тот, который доступен действительному познанию истины. Я подразумеваю здесь честные и похвальные намерения, ибо и они, часто незаметно, вводят нас в заблуждение, как например когда мы стремимся к приобретению полезных знаний ради житейских удобств либо ради удовольствия созерцания истины, доставляющего почти единственное в этой жизни не омрачаемое никакими печалями блаженство. Это — законные плоды, которые мы бесспорно в праве ожидать от занятия науками. Но если мы во время наших занятий будем слишком много о них думать, то может случиться, что мы упустим многое из того, что необходимо нам для познания других вещей, ибо с первого взгляда они покажутся нам либо мало полезными, либо мало занимательными. Нужно думать, что все науки настолько связаны между собой, что легче изучать их все сразу, нежели какую-либо одну из них в отдельности от всех прочих. Следовательно тот, кто серьёзно стремится к познанию истины, не должен избирать какую-нибудь одну науку, ибо все они находятся во взаимной связи и зависимости одна от другой, a должен заботиться лишь об увеличении естественного света разума, и не для разрешения тех или иных школьных трудностей, a для того, чтобы его ум мог указывать воле выбор действий в житейских случайностях. Вскоре он удивится тому, что продвинулся гораздо далее, нежели те люди, которые занимаются частными науками, и достиг не только тех результатов, которых они хотели бы добиться, но и других, более ценных, о которых те не смеют и мечтать.

ПРАВИЛО II ▲

Нужно заниматься только такими предметами, о которых наш ум кажется способным достичь достоверных и несомненных познаний.

Всякая наука заключается в достоверном и очевидном познании, и тот, кто сомневается во многих вещах, не более сведущ, чем тот, кто о них никогда не размышлял. Но я считаю первого даже менее сведущим, если он составил относительно некоторых вещей ложное мнение. Поэтому лучше не заниматься совсем, нежели заниматься исследованием настолько трудных вещей, что, будучи не в силах отличить в них истинное от ложного, мы вынуждены допускать в качестве достоверного сомнительное, ибо при таких занятиях приходится не столько надеяться увеличить свои знания, сколько опасаться их уменьшить. Поэтому мы отвергаем настоящим правилом все познания, являющиеся только вероятными, и полагаем, что можно доверять только совершенно достоверным и не допускающим никакого сомнения. Быть может учёные убеждены в том, что такие знания чрезвычайно редки, ибо вследствие известного недостатка, свойственного человеческому уму, они не считают их заслуживающими внимания как слишком лёгкие и доступные всем; я однако заявляю, что число их несравненно больше, нежели они предполагают, и что их достаточно для достоверного доказательства множества таких вещей, о которых они доныне могли высказывать лишь предположения. Считая недостойным своей учёности признаться себе в незнании чего-либо, они до того привыкли разукрашивать свои ложные доводы, что мало-помалу убедили ими самих себя и начали выдавать их за истинные.

Впрочем, если мы будем строго соблюдать это правило, то для нас останется весьма немного вещей, изучению которых мы могли бы себя посвятить, ибо вряд ли в науках найдётся какой-либо вопрос, по которому учёные не расходились бы в своих мнениях. A всякий раз, когда два человека придерживаются противоположных мнений об одном и том же, несомненно, что по крайней мере один из них ошибается или даже ни один из них не владеет истиной; ведь если бы доводы одного были достоверны и очевидны, то он мог бы изложить их другому так, что наконец убедил бы его. Следовательно обо всём том, что нам даёт основание лишь для предположений, мы по-видимому не в состоянии достигнуть совершенного познания, ибо мы не можем без излишнего самомнения считать себя в праве надеяться на большее, чем другие. Поэтому, если наш расчёт верен, из всех наук остаются лишь арифметика и геометрия, к изучению которых и приводит нас соблюдение этого правила.

По этой причине мы однако не осуждаем ни те приёмы философствования, которые применялись до нашего времени другими, ни употребление вероятных силлогизмов, являющихся превосходным оружием в школьных турнирах, ибо они упражняют и в соревновании двигают вперёд умы молодых людей, a лучше уж образовывать их умы на таких мнениях, которые очевидно не являются достоверными, поскольку служат предметом учёных споров, чем предоставлять их самим себе. Быть может без руководителя они низвергнулись бы в пропасть, покамест же они следуют по стопам учителя, пусть даже иногда и уклоняясь от истины, они конечно идут более верным путём, по крайней мере потому, что этот путь был уже изведан людьми более опытными. Мы сами счастливы тем, что получили такое воспитание в школах. Но освободившись теперь от уз, которые связывали нас со словами учителя, и сделавшись наконец достаточно зрелыми, для того чтобы убрать руки из-под его ферулы, если мы серьёзно желаем установить себе правила, с помощью которых мы могли бы подняться на вершины человеческих знаний, то нам бесспорно надлежит поставить на первый план это правило, удерживающее нас от злоупотребления нашим досугом, как это делают многие люди, которые всячески пренебрегают лёгкими занятиями и занимаются только трудными вещами. Правда, относительно последних они искусно строят остроумнейшие догадки и весьма правдоподобные суждения, но после многих трудов они поздно убеждаются в том, что, не получив никаких знаний, только увеличили свои сомнения.

Но если, как мы уже говорили несколько выше, из всех прочих известных нам наук только арифметика и геометрия чисты от всего ложного или недостоверного, то заметим теперь, чтобы доказать более подробно справедливость сказанного, что мы приходим к познанию вещей двумя путями, a именно: путём опыта и дедукции. Кроме того заметим, что опыт часто вводит нас в заблуждение, тогда как дедукция, или чистое умозаключение об одной вещи через посредство другой если и может быть упущено, когда его нельзя усмотреть, то никогда не может быть плохо построено, даже и y умов, весьма мало привычных к мышлению. Мне кажется, что те пути, с помощью которых диалектики рассчитывают управлять человеческим разумом, не могут принести большой пользы, хотя я и не отрицаю их пригодности в другом применении. Действительно, все заблуждения, в которые впадают люди, я не говорю о животных, никогда не проистекают из плохо построенного вывода, но всегда имеют своей причиной то, что люди исходят именно из плохо понятых фактов или из поспешных и необоснованных суждений.

Из этого ясно, почему арифметика и геометрия гораздо более достоверны, чем все другие науки, a именно — предмет их столь ясен и прост, что они совсем не нуждаются ни в каких предположениях, которые опыт может подвергнуть сомнению, но всецело состоят в последовательном выведении путём рассуждения. Итак, они являются наиболее лёгкими и ясными из всех наук и имеют своим предметом то, что нам желательно, ибо если не быть невнимательным, то вряд ли возможно допустить в них какую-либо ошибку. Однако же вследствие этого не нужно удивляться, что многие умы охотнее посвящают себя другим занятиям или философии: это обусловливается именно тем, что всякий смелее пользуется свободой разгадывать тёмные вещи, нежели очевидные, и что гораздо легче строить догадки по тому или иному вопросу, нежели постичь истину, как бы она ни была проста.

Из всего сказанного нужно однако заключить не то, что следует изучать только арифметику и геометрию, но лишь то, что ищущие верного пути к истине не должны заниматься исследованием таких вещей, o которых они не могут иметь знаний, по достоверности равных арифметическим и геометрическим доказательствам.

ПРАВИЛО III ▲

В предметах нашего исследования надлежит отыскивать не то, что о них думают другие или что мы предполагаем о них сами, но то, что мы ясно и очевидно можем усмотреть или надёжно дедуцировать, ибо знание не может быть достигнуто иначе.

Необходимо читать книги древних писателей, ибо нам доставляет огромную выгоду использование трудов столь многих людей как потому, что мы узнаем от них о полезных открытиях, которые были некогда совершены, так и потому, что они напоминают нам, что ещё осталось открыть во всех науках. Однако есть большая опасность, как бы слишком старательное чтение этих книг не ввело нас в некоторые заблуждения вопреки нашему желанию и без нашего ведома, ибо все писатели, по неосмотрительному легковерию придерживающиеся спорных мнений, имеют обыкновение пускать в ход самые хитроумные доводы, для того чтобы нас убедить, a всякий раз, когда им посчастливится найти что-нибудь достоверное и очевидное, они стараются изложить это нам не иначе, как с различными двусмысленностями, разумеется, боясь того, что простота их приёмов умалит достоинства их открытия, либо не желая говорить об открытой истине.

Ho если даже они будут прямыми и откровенными, никогда не будут навязывать нам ничего сомнительного под видом истинного и чистосердечно изложат всё, что они узнали, то, поскольку вряд ли было что-нибудь высказано одним автором, не вызвав противоположного заявления со стороны кого-либо другого мы всегда будем в нерешимости, кому из них следует отдать предпочтение. Совершенно бесполезно в этом случае подсчитывать голоса, чтобы следовать тому мнению, которого придерживается большинство авторов, ибо если дело касается трудного вопроса, то более вероятно, что истина находится на стороне меньшинства, a не большинства. Даже и при всеобщем согласии нам будет недостаточно только знать их учение. Мы никогда например не сделаемся математиками, даже зная наизусть все чужие доказательства, если наш ум неспособен самостоятельно разрешать какие бы то ни было проблемы, или философами, прочтя все сочинения Платона и Аристотеля, но не будучи в состоянии вынести твёрдого суждения о данных вещах, ибо в этих случаях мы увеличим только свои исторические сведения, но не знания.

Кроме того напомним, что не следует смешивать никаких допускаемых нами предположений с суждениями об истине вещей. Это замечание имеет довольно серьёзное значение, ибо немаловажная причина, в силу которой в обычной философии нет ничего настолько очевидного и достоверного, что не могло бы вызывать споров, заключается в том, что учёные, изначала не удовлетворяющиеся познанием ясных и достоверных вещей, отваживаются также на тёмные и непонятные утверждения, к которым они приходят лишь путём правдоподобных предположений, a затем сами постепенно подкрепляют их полной верой, без разбора смешивают их с истинными и очевидными и в конце концов оказываются совершенно не в состоянии сделать ни одного вывода, независимого от этих предположений, который поэтому не был бы недостоверным.

Для того чтобы в дальнейшем не подвергать себя подобному заблуждению, мы рассмотрим здесь все те действия нашего интеллекта, посредством которых мы можем достичь познание вещей, не боясь обмануться хотя и рискуя. Возможны только два таких действия, a именно: интуиция и дедукция[1].

Под интуицией я подразумеваю не веру в шаткое свидетельство чувств и не обманчивое суждение беспорядочного воображения, а понятие ясного и внимательного ума, настолько простое и отчётливое, что оно не оставляет никакого сомнения в том, что мы мыслим, или, что одно и то же, прочное понятие ясного и внимательного ума, порождаемое лишь естественным светом разума и благодаря своей простоте более достоверное, чем сама дедукция, хотя последняя и не может быть плохо построена человеком, как я уже говорил выше. Так например всякий может интуитивно постичь умом, что он существует, что он мыслит, что треугольник ограничивается только тремя линиями, что шар имеет только одну поверхность, и подобные этим истины, гораздо более многочисленные, чем это замечает большинство людей вследствие того, что не считает достойными внимания такие простые вещи.

Впрочем, чтобы не смутить кого-либо новым употреблением слова интуиция, a также и других слов, которые я вынужден в дальнейшем употреблять тоже в отличном от общепринятого смысле, я здесь вообще предупреждаю, что я совсем не думаю о значении, придаваемом в последнее время этим словам в школах, так как было бы очень трудно пользоваться одними и теми же словами для обозначения совершенно различных понятий; я обращаю внимание на значение каждого такого слова только на латинском языке, чтобы всякий раз, когда y меня недостаёт собственных выражений, взять те слова, которые мне кажутся наиболее пригодными для выражения моей мысли.

Эти же очевидность и достоверность интуиции должны иметь место не только в отдельных утверждениях, но также и во всякого рода рассуждениях. Так например в последовательности 2 и 2 составляют то же, что 3 и 1, нужно интуитивно постигать не только то, что 2 и 2 составляют 4 и что 3 и 1 составляют также 4, но ещё и то, что из первых двух положений необходимо вытекает это третье.

Может возникнуть сомнение, для чего мы добавляем к интуиции ещё и этот другой способ познания, заключающийся в дедукции, посредством которой мы познаём всё, что необходимо выводится из чего-либо достоверно известного. Это нужно было сделать потому, что есть много вещей, которые хотя и не являются самоочевидными, но доступны достоверному познанию, если только они выводятся из верных и понятных принципов путём последовательного и нигде не прерывающегося движения мысли при зоркой интуиции каждого отдельного положения. Подобно этому мы узнаем, что последнее кольцо длинной цепи соединено с первым, хотя мы и не можем охватить одним взглядом все находящиеся между ними кольца, которые обусловливают это соединение, лишь бы мы последовательно проследили их и вспомнили, что каждое из них, от первого до последнего, соединено с соседним. Итак, мы различаем здесь интуицию ума от правильной дедукции в том отношении, что под дедукцией подразумевается именно движение или последовательность, чего нет в интуиции; кроме того дедукция не нуждается в наличной очевидности, как интуиция, но скорее как бы заимствует свою достоверность y памяти. Отсюда следует, что положения, непосредственно вытекающие из первого принципа, можно сказать, познаются как интуитивным, так и дедуктивным путём, в зависимости от способа их рассмотрения, сами же принципы — только интуитивным, как и, наоборот, отдалённые их следствия – только дедуктивным путём.

И именно это – два наиболее верных пути, ведущих к знанию, сверх которых ум не должен допускать ничего. Все остальные, напротив, должны быть отброшены как подозрительные и подверженные заблуждениям. Тем не менее это не мешает нам считать откровения божьи достовернейшими из всех наших знаний, поскольку вера в них, как и во все скрытые вещи, является делом не ума, не действием личности, а воли, но если бы она имела основания в нашем интеллекте, все эти вещи можно и нужно было бы исследовать именно одним из двух уже указанных способов, что мы объясним быть может когда-нибудь более подробно.

ПРАВИЛО IV ▲

Метод необходим для отыскания истины.

Смертными настолько владеет слепое любопытство, что они направляют свой ум на неизведанные пути без всякого основания для надежды, просто лишь для того, чтобы испытать, не подвернётся ли им под руку то, что они ищут, подобно тому, кто, обуреваемый безрассудным желанием найти драгоценность, вечно блуждает по дорогам в надежде на то, что её может обронить какой-нибудь прохожий. Так трудятся почти все химики, многие геометры и немалое число философов. Я не отрицаю, что во время их блужданий им иногда удавалось находить кой-какие истины, но по моему мнению, этим они обязаны не умению, а счастью. Уже лучше совсем не помышлять об отыскании каких бы то ни было истин, чем делать это без всякого метода, ибо совершенно несомненно то, что подобные беспорядочные занятия и тёмные мудрствования помрачают естественный свет и ослепляют ум. Всякий, привыкший таким образом блуждать во мраке, настолько ослабляет остроту своего зрения, что не может больше переносить яркий свет. Подтверждение этого мы видим на опыте, весьма часто встречая людей, никогда не усердствовавших над учёными трудами, но рассуждающих более основательно и здраво о любой вещи, чем те, которые всю жизнь провели в школах. Под методом же я подразумеваю точные и простые правила, строгое соблюдение которых всегда препятствует принятию ложного за истинное и, без излишней траты умственных сил, но постепенно и непрерывно увеличивая знания, способствует тому, что ум достигает истинного познания всего, что ему доступно.

Здесь надлежит заметить два следующих пункта: никогда не принимать за истинное то, что ложно, и добиваться познания всего. Ведь если мы не знаем чего-нибудь из того, что мы можем знать, то это объясняется только тем, что мы либо совсем не нашли никакой дороги, которая могла бы нас к нему привести, либо подверглись заблуждению. Но если метод правильно показывает, как нужно пользоваться интуицией ума, чтобы не впасть в заблуждение, противное истине, и как должны быть построены дедукции для достижения познания всего, то, мне кажется, он не требует более ничего, для того чтобы быть совершенным, ибо невозможно достигнуть никакого знания иначе, как путём интуиции ума и дедукции, о чём уже говорилось выше. Ведь он не простирается даже для того чтобы учить, как производятся эти действия, ибо они являются простейшими и первичными, и именно, если наш разум не умел пользоваться ими раньше, он не в состоянии будет понять и никаких предписаний нашего метода, как бы они ни были просты. Что же касается иных видов или правил умственной деятельности, которые направляют мысль во главе с диалектикой[2], то они здесь бесполезны, или, скорее, их можно считать даже помехой, ибо нельзя привнести в чистый свет разума ничего, что его не ослабило бы так или иначе.