Вторая

половина 60-х — середина 80-х годов были

периодом нарастания негативных явлений

во всех сферах жизни общества. Они

проявлялись в стагнации экономики,

росте оппозиционных настроений населения,

падении авторитета СССР на международной

арене. Принимаемые руководством страны

меры по «совершенствованию» социализма

не могли остановить надвигающегося

кризиса административно-командной

системы.

С

отставкой Н.С. Хрущева завершился процесс

либерализации общественно-политической

жизни, окончились начатые им преобразования.

К власти пришло новое руководство.

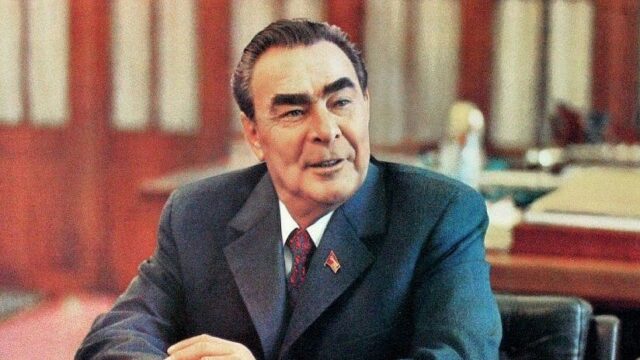

Первым секретарем ЦК КПСС (с 1968 г. —

Генеральным секретарем) стал Л.И. Брежнев,

находившийся в течение многих лет на

партийной работе. Именно он был одним

из инициаторов и организаторов смещения

Н.С. Хрущева. Он более всего стремился

к стабильности общества. Главой

правительства был назначен А.Н. Косыгин,

руководивший в разные годы Госпланом

СССР, министерствами финансов, легкой

и текстильной промышленности.

Часть

новых руководителей, в том числе А.Н.

Косыгин и секретарь ЦК партии Ю.В.

Андропов, считали необходимым дальнейшее

развитие страны, опираясь на решения

XX съезда партии. Они полагали нужным

продолжать реформаторский курс в

экономике и дальнейшую либерализацию

общественно-политической жизни, с тем,

чтобы укрепить существующую систему.

В то же время они выступали противниками

радикальных преобразований в обществе.

Более консервативный путь развития

отстаивали Л.И. Брежнев, М.А. Суслов, А.Н.

Шелепин и некоторые другие работники

партийно-государственного аппарата.

Достижение стабильности общества они

связывали с пересмотром политического

курса последних лет, с отказом от политики

десталннизации и реформ.

Противоборство

мнений по вопросу о выборе путей

дальнейшего развития общества завершилось

поворотом от реформаторства периода

хрущевской «оттепели» к умеренно-консервативному

курсу в политике и идеологии.

Идейно-теоретической основой деятельности

нового руководства была разработанная

в конце 60-х годов концепция «развитого

социализма». В официальных документах

«развитой социализм» трактовался как

обязательный этап на пути продвижения

советского общества к коммунизму, в

ходе которого предстояло добиться

органического соединения всех сфер

общественной жизни.

В

общественно-политической жизни 60-х 70-х

годов происходили сложные и противоречивые

процессы. Под видом борьбы с волюнтаризмом

Н.С. Хрущева свертывались начатые им

преобразования. В конце 1964 г. состоялось

объединение промышленных и сельских

партийных организаций. Позднее была

упразднена территориальная система

управления народным хозяйством.

Устранялись искривления, допущенные в

аграрной сфере, в частности по отношению

к личному приусадебному хозяйству.

Начался

отход от курса десталинизации. В печати

прекратились критика культа личности

И.В. Сталина, разоблачение беззаконий

сталинского режима. Вновь была ужесточена

цензура. Как и прежде, ограничивался

доступ к источникам научной информации

— отечественной и зарубежной — для

исследователей. Эта мера повлекла за

собой тяжелые последствия дня развития

науки.

В

начале 70-х годов Л.И. Брежневым было

заявлено о том, что в СССР достигнуто

равенство республик по уровню экономики

и культуры и что национальный вопрос в

стране решен. Утверждалось также о

складывании новой исторической общности

— советского народа. Однако ни в этот

период, ни позднее полного фактического

равенства республик достигнуто не было.

Рост национального самосознания народов,

выступления в защиту национальных

интересов рассматривались как проявление

местного национализма.

В

развитии общественно-политической

жизни все более четко прослеживались

две тенденции: демократическая и

антидемократическая.

Намечались

меры «совершенствования» хозяйственного

механизма, которые не устраняли, однако,

чрезмерной централизации и командно-приказных

методов управления. Увеличилась

численность административного аппарата.

За два десятилетия количество общесоюзных

министерств выросло с 29 до 160. В 1985 г. в

них работали около 18 млн. чиновников.

Нарастание трудностей и негативных

явлений в экономике не осознавалось

руководством страны. Под партийным

контролем находилась повседневная

работа всех структур государственной

власти в центре и на местах.

Противоречия

в развитии общества затруднили выполнение

планов социальных мероприятий. Успешнее

других шло решение жилищной проблемы.

Массовое строительство жилья позволило

улучшить условия быта сотен тысяч

горожан. К началу 80-х годов почти 80% семей

имели отдельные квартиры (официальная

статистика).

Медленнее

запланированного шел рост реальных

доходов населения.

Были

увеличены размеры ежемесячной зарплаты

низкооплачиваемым категориям работников.

Одновременно велось неоправданное

сближение оплаты труда инженерно-технического

персонала и рабочих. Рост зарплаты велся

без учета реальных результатов труда

работающих.

В

70-х — начале 80-х годов резко сократились

капиталовложения в социальную сферу.

Ее финансирование по «остаточному»

принципу особенно тяжело отразилось

на условиях жизни сельского населения.

Уменьшение

рождаемости населения в 60-х годах (одно

из последствий Отечественной войны)

привело к сокращению притока трудовых

ресурсов. Увеличились расходы на развитие

оборонных отраслей. В тяжелой индустрии,

прежде всего в машиностроении, не

выполнялись планы научно-технического

прогресса. Перемещение центров добывающей

промышленности в восточные районы

повысило себестоимость топливно-энергетического

сырья. Развитие атомной энергетики,

введение в строй новых энергоблоков на

атомных электростанциях сопровождались

поспешностью. Неблагоприятная

экономическая конъюнктура сложилась

на мировом рынке. Резко упали цены на

нефть — важнейший предмет советского

экспорта. Параллельно с государственной

появилась так называемая теневая

экономика (неучтенные статистикой

предприятия в сфере промышленности,

торговли и т.д.). Ее развитию сопутствовали

беззакония и коррупция.

Задания

одиннадцатой пятилетки (1981-1985 гг.) не

были выполнены ни по одному показателю.

Назревание

глобального кризиса советской системы.

Политика перестройки и концепция

обновленного советского общества.В

середине 80-х годов по инициативе

партийно-государственных руководителей

началось обновление экономических

основ, политического устройства и

духовной жизни общества.

В

середине 80-х годов к власти в стране

пришла группа молодых, энергичных

работников, ранее

тесно сотрудничавших с Ю.В.

Андроповым. В марте 1985 г. Генеральным

секретарем ЦК КПСС стал М.С. Горбачев.

Совет Министров СССР возглавил Н.И.

Рыжков. М.С. Горбачев и поддерживающие

его,

радикально настроенные политические

деятели выступили с инициативой

«обновления социализма». Суть «обновления

общества» его инициатор М.С.

Горбачев

видел в соединении социализма и

демократии, в установлении «лучшего

социализма». В состав Политбюро ЦК

партии были включены новые члены —

лица, разделяющие идеи Генерального

секретаря (Е.К. Лигачев, В.М. Чебриков,

Э.А. Шеварднадзе). В числе секретарей ЦК

находились Б.Н. Ельцин и А.Н. Яковлев.

Начало

новому курсу было положено на апрельском

(1985 г.) Пленуме ЦК КПСС. На Пленуме шла

речь о необходимости качественного

преобразования общества, о неотложности

глубоких перемен во всех сферах его

жизни. Были намечены направления развития

народного хозяйства и социальной сферы.

Главным

рычагом преобразований должно было

стать ускорение социально-экономического

развития страны. Успех ускорения

связывался с более активным использованием

достижений науки и техники, децентрализацией

управления народным хозяйством,

расширением прав предприятий, внедрением

хозрасчета, укреплением порядка и

дисциплины на производстве. Приоритетное

внимание уделялось машиностроительным

отраслям. С их подъемом предполагалось

добиться технической реконструкции

всего народнохозяйственного комплекса.

На основе реформированной экономики

намечалось решить важнейшие социальные

вопросы, прежде всего жилищный и

продовольственный.

Перемены

в общественно-политической сфере

начались с проведения политики гласности.

Была снята цензура и разрешено издание

новых газет. Это вызвало широкий всплеск

социальной активности населения.

Возникли многочисленные общественные

объединения в поддержку «перестройки».

Широкое обсуждение нового правительственного

курса проходило на массовых митингах

граждан. Идея ускорения встречала как

одобрение, так и протест в разных слоях

населения. Противники нового курса

имелись среди работников

партийно-государственного аппарата.

Для обеспечения реализации задач

перестройки была проведена смена части

партийных и советских руководителей.

Были заменены председатель Госплана

СССР, главы МВД и МИД, секретари ЦК

компартий большинства союзных республик

и т.д.

XXVII

съезд КПСС (февраль 1986 г.) подтвердил

правильность избранного руководством

страны курса на ускорение преобразований

в экономике, ‘на обновление форм и методов

работы политических структур. Как и

прежде, этот курс связывался с решением

задачи совершенствования социалистического

общества.

В

1985-1986 гг. развернулась борьба с нарушениями

производственной дисциплины и коррупцией.

За взяточничество и хищения были наказаны

ряд бывших государственных деятелей.

При

Политбюро ЦК КПСС создавалась комиссия

во главе с А.Н. Яковлевым с целью

дополнительного изучения документов

репрессированных в 30-е — начале 50-х

годов граждан. Были реабилитированы

многие лица, невинно осужденные по

процессам 30-х годов. В числе реабилитированных

находились Н.И. Бухарин и А.И. Рыков,

группа профессоров-экономистов (А.В.

Чаянов и др.).

Демократизации

общественно-политической жизни

способствовало введение альтернативных

выборов партийных секретарей.

В

конце 80-х годов преобразования коснулись

структуры государственной власти.

Начало им положила XIX Всесоюзная партийная

конференция (июнь 1988 г.). На ней развернулась

острая борьба мнений сторонников и

противников «перестройки» по вопросу

о задачах развития страны. Большинство

делегатов поддержали

точку зрения М.С. Горбачева

о назревшей необходимости экономической

реформы и преобразовании политической

системы общества. Конференция утвердила

курс на создание в стране правового

государства. Главная роль в его

формировании отводилась политической

реформе. Суть политической реформы

заключалась в четком разделении

обязанностей партийных органов и

Советов, в передаче власти из рук

Коммунистической партии Советам.

Реализация этого решения откладывалась

до времени утверждения новых политических

структур общества.

Учреждался

новый орган власти — Съезд народных

депутатов СССР.

Из

числа его участников избирался Верховный

Совет, который превращался в постоянно

действующий парламент. Аналогичные

государственные структуры создавались

в союзных республиках.

Составной

частью реформы политической системы,

направленной на создание демократического

государства, являлось введение в стране

президентского поста (первым президентом

СССР в марте 1990 г. был избран М.С. Горбачев).

В

конце 1988 г. Верховный Совет СССР принял

закон об изменении системы выборов в

Советы. Отныне избрание народных

депутатов должно было проводиться на

альтернативной основе. Выборы в высший

орган власти на новых избирательных

принципах состоялись весной 1989 г. В

состав депутатского корпуса вошли

многие сторонники продолжения радикальных

преобразований, в их числе — Б.Н. Ельцин,

Г.Х. Попов, А.Д. Сахаров, А.А. Собчак, Ю.Н.

Афанасьев, Ю. Черниченко. I Съезд народных

депутатов (1989 г.) сформировал Верховный

Совет СССР. Его председателем был избран

М.С. Горбачев.

В

марте 1990 г. была отменена статья 6

Конституции СССР о руководящей роли

КПСС в обществе. К этому времени в стране

уже действовали многочисленные

политические организации. Отмена статьи

6 явилась стимулом возникновения новых

партий и движений. Видное место среди

них занимали организации демократической

ориентации — Крестьянская, Аграрная,

Народная партии России, Республиканская

партия Российской Федерации, Демократическая

партия России и др. В своих программах

они выступали за демократическое

государство, за проведение экономических

и политических реформ. Многие партии

признавали необходимость создания

смешанной экономики, но расходились в

выборе путей для ее формирования.

Руководители большинства новых

организаций полагали необходимым для

выхода из кризиса осуществить сверху

необходимые реорганизации.

Раскол

в рядах КПСС привел к возникновению

нескольких партий социалистической

(коммунистической) ориентации. Заметную

роль в политической жизни страны с

первых дней создания играли Коммунистическая,

партия РСФСР (КПРФ) и Российская партия

коммунистов (РКП). Оформилась Российская

коммунистическая рабочая партия (РКРП).

На начальном этапе деятельности все

они видели свою главную задачу в возврате

к коммунистической идеологии (с учетом

происшедших в стране перемен), а также

в усилении роли государства в экономической

жизни.

Начали

действовать партии социал-демократического

направления.

Время

существования многих партий оказалось

кратким, они распадались, сливались с

другими организациями. Возникали новые

политические группы и блоки, и все они

активно участвовали в общественной

жизни СССР. В центре политической борьбы

за власть на рубеже 80-90-х годов оказались

партии коммунистической и либеральной

ориентации. К концу 80-х годов наметился

раскол среди сторонников реформаторского

курса М.С. Горбачева. В значительной

мере этому способствовало ухудшение

экономической ситуации в СССР. Группа

политических радикалов выступила с

требованием углубления политической

484 реформы, активного проведения в жизнь

идей частной собственности и

многопартийности.

Первые

годы «перестройки» мало затронули

действующую экономическую систему.

Одним

из показателей тяжелого состояния

экономики и царившей в ней бесхозяйственности

явилась авария на Чернобыльской АЭС. В

апреле 1986 г. во время испытаний

турбогенератора произошел взрыв атомного

реактора на одном из блоков АЭС.

Катастрофа

на АЭС ускорила принятие экономической

реформы (1987 г.). Главная ее направленность

заключалась в переходе от преимущественно

административных к экономическим

методам управления производством. Но

существа административно-командной

системы реформа не затрагивала.

Принимались законодательные акты с

целью совершенствования управления

экономикой. Упразднялись некоторые

министерства и ведомства, расширялась

самостоятельность предприятий.

Несмотря

на все принятые меры, плановые задания

в области народного хозяйства не

выполнялись по большинству показателей.

Более того, усилилась нехватка

продовольствия и товаров народного

потребления.

Возрос

бюджетный дефицит, чему отчасти

способствовало и сокращение поступлений

от экспорта нефти.

В

конце 80-х годов большинство экономистов,

хозяйственников, партийных руководителей

признали необходимость широкого развития

рыночных отношений. I Съезд народных

депутатов СССР постановил начать переход

к новой модели экономического развития.

В качестве ее составных частей

рекомендовались: сокращение государственного

вмешательства в управление народным

хозяйством, обновление отношений

собственности и становление рынка.

На

рубеже 80-90-х годов были разрешены

индивидуальная трудовая деятельность

и создание кооперативов по производству

нескольких видов товаров. Широкими

правами наделялись предприятия (Закон

о государственном предприятии, 1987 г.).

На центральные планирующие организации

возлагались обязанности по определению

контрольных

цифр хозяйственного развития и

размеров государственного заказа.

Предприятия получили возможность

продавать самостоятельно сверхплановую

продукцию. Однако отсутствие в экономике

рыночных механизмов создавало трудности

на пути реализации этого положения. Был

принят Закон «Об общих началах

предпринимательства в СССР». Он должен

был содействовать формированию

экономических и правовых условий для

развития частного предпринимательства.

На это были направлены и реорганизация

банковской системы, создание коммерческих

и кооперативных банков. Расширилось

привлечение в экономику иностранных

инвестиций, создавались совместные с

зарубежными фирмами предприятия.

Произошли

изменения в организации сельскохозяйственного

производства. Появились фермерские и

частные крестьянские хозяйства. К концу

1990 г. в стране насчитывалось около 50

тыс. фермерских хозяйств, в которых

производилось около 1% всей

сельскохозяйственной продукции.

Негосударственный сектор — в коллективах

и частных формах — получал все более

широкое распространение в экономике.

Экономическая

реформа не улучшила положение дел в

народном хозяйстве. В 1989-1990 гг. резко

сократились темпы роста производства

промышленной продукции.

Летом

1990 г. Верховный Совет СССР принял

постановление «О концепции перехода к

регулируемой рыночной экономике». Вслед

за тем несколько групп видных экономистов

и хозяйственников разработали проекты

программ, получивших название

антикризисных. Эти программы представляли

собой альтернативные планы перехода к

рыночной экономике. Авторами одной из

них «Программа 500 дней» — была группа

экономистов во главе с С.С. Шаталиным и

Г.А. Явлинским. Программа предусматривала

децентрализацию экономики, перевод

предприятий на

аренду и приватизацию. Намечались

снятие государственного контроля за

ценами и допущение регулируемой

безработицы. Программа, по мнению ее

составителей, позволила бы в течение

пятисот дней вывести страну из

экономического кризиса. Однако для

реализации был выбран более умеренный

план, который

предполагал

сохранение на более длительный срок

государственного сектора в экономике,

а также контроль со стороны государства

над складывающимся частным сектором,

Политика реформирования экономики

имела значительные социально-экономические

издержки. Резко сократилось производство

не только промышленной, но и

сельскохозяйственной продукции.

Уменьшились реальные доходы большинства

населения. Оставались нерешенными

многие социальные проблемы, в том числе

жилищная, продовольственная, экологическая.

Обострение проблем труда и быта вызывало

различные формы социального протеста.

В конце 80-х годов волна забастовок

охватила шахты Кузбасса, а затем Донецкого

угольного бассейна.

Только

в Донбассе за свои права выступили свыше

300 тыс. шахтеров.

Многообразие

форм собственности привело к появлению

новых социальных категорий населения.

Возникли социальные группы, владеющие

средствами производства: члены

кооперативов и лица, занимающиеся

индивидуальной трудовой деятельностью.

Сформировался социальный слой граждан,

владеющих значительными финансами

(банкиры).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Причины застоя в СССР

4.5

Средняя оценка: 4.5

Всего получено оценок: 217.

Обновлено 31 Октября, 2022

4.5

Средняя оценка: 4.5

Всего получено оценок: 217.

Обновлено 31 Октября, 2022

С октября 1964 и до ноября 1982 года у власти в СССР в качестве генерального секретаря КПСС, а также главы государства (с 1977 года) находился Леонид Ильич Брежнев. В истории страны для обозначения этой эпохи используют понятие «застой». Оно связано с характерными социально-экономическими и политическим чертами — падением темпов роста экономики и усилением её зависимости от энергоносителей, старением руководства и постепенным разочарованием части общества в коммунистической идеологии.

Экономический застой

После отстранения от власти Никиты Хрущёва в октябре 1964 года ключевые посты в государстве достались Алексею Косыгину, главе Совета министров, а также Леониду Брежневу, первому секретарю партии, который с 1966 года стал генеральным секретарём.

В управлении народным хозяйством появился ряд новшеств, например, партийный и правительственный посты больше не находились в одних руках. Вместо совнархозов были возвращены министерства. Вторая половина 1960-х годов, именуемая «косыгинской пятилеткой» (восьмая по счёту с 1928 года), оказалась относительно успешной с точки зрения темпов роста экономики, особенно промышленности.

Эта пятилетка связана с экономической реформой Косыгина — Либермана, когда предприятия получили больше свободы для распоряжения прибылью. Определённое развитие получило и премирование труда работников. Темпы роста экономики составляли 7,5 %, было построено множество предприятий, в том числе ВАЗ в Тольятти, Ижевский автозавод и ряд других.

Первая половина 1970-х гг. считается периодом реализации 9-го пятилетнего плана, а также перехода от многоступенчатой системы управления промышленностью к двух- или трёхступенчатой, включавшей в себя министерства, объединения и предприятия.

В 1970-е годы произошло падение темпов роста экономики, несмотря на реализацию ряда крупных проектов: от строительства БАМа до освоения нефтегазовых месторождений в Сибири, а также строительства атомных электростанций в разных регионах государства, от Чукотки до Литвы.

К концу 1970-х годов темпы роста экономики упали до 4 %. Помимо этого, застойные явления в экономике выразились также в следующих явлениях:

- Технологический застой и выпуск морально устаревшей продукции. Примером может служить автозавод в Ереване, выпускавший фургоны сделанные по технологиям 1950-х годов.

- Рост импорта продовольствия, в том числе путём распродажи золотого запаса.

- Очереди, например, на автомобили, а также другие престижные товары. Всё это свидетельствовало о наличии значительной необеспеченной денежной массы.

- Исчерпание экстенсивных факторов роста.

- Развитие теневой экономики — спекуляция импортными товарами, коррупция в государственных структурах и развитие теневого сектора.

К перечисленному можно добавить застой в регионах Нечерноземья. Власти в конце 1970-х были вынуждены принять программу преобразования этого региона. А ещё огромные расходы на вооружённые силы и расходы на поддержку стран социалистической ориентации в Африке, Азии и Латинской Америке. К таковым относятся Куба, Афганистан, Ангола, Эфиопия, Сомали.

Застой в политике и в социальной сфере

Согласно советским марксистско-ленинским экономическим представлениям, экономика для общества была базисом. Так получилось, что для СССР было характерно, как и для Испании XVII века, влияние негативных явлений экономики на политическую ситуацию.

С последней связано определение геронтократии — власти стариков. К концу 1970-х годов возраст не только Леонида Брежнева, но и большинства руководящих кадров превысил 70 лет. Государством управляли пенсионеры со странным представлениями об экономике и мировой политике.

После смерти Алексей Косыгина пост главы Совмина СССР занял 75-летний Николай Тихонов. После смерти Брежнева обязанности Председателя Президиума Верховного Совета СССР до середины 1985 года исполнял Василий Кузнецов, который родился в 1901 году.

Никакой открытой политической конкуренции в СССР не было, хотя существовала вражда между ведомствами, например МВД и КГБ.

В социальной сфере застой к рубежу 1970–1980-х годов выразился в таких негативных явлениях:

- снижение рождаемости;

- рост уровня разводов и абортов;

- рост пьянства.

После смерти Брежнева последовало недолгое нахождение у власти двух генеральных секретарей — Юрия Андропова и Константина Черненко. Первый скончался в феврале 1984 года, а второй — в марте 1985 года. После его смерти начался новый период в жизни СССР, связанный с перестройкой.

Что мы узнали?

Кратко говоря, причины застоя в СССР при Брежневе в 60-80 годы XX столетия были в первую очередь экономическими. За ними следовали политические и социальные. Проблемы в экономике объяснялись особенностями её развития — полная национализация, ставка на нефтегазовый сектор и экстенсивное развитие.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

Оксана Кузнецова

7/10

Оценка доклада

4.5

Средняя оценка: 4.5

Всего получено оценок: 217.

А какая ваша оценка?

Дмитрий Сергеевич Занков

Эксперт по предмету «История России»

Задать вопрос автору статьи

Определение 1

Перемены в общественно-политической жизни и экономике в середине 1980-х годов – это изменения в политической и экономической жизни общества, которые проходили в СССР под руководством М.С. Горбачева.

Предыстория

Период 1960-1980-х гг. в СССР называют эпохой «застоя», поскольку в эти десятилетия общество находилось в социально-экономической стагнации, экономика оставалась на одном и том же уровне, при этом исчерпывая ресурсы. Следствием этих процессов стало отставание страны от уровня других развитых стран, которые в тот период переходили от индустриального к постиндустриальному обществу. Советское же общество оставалось индустриальным, при этом в таких сферах как уровень образования и интеллектуальный потенциал имея постиндустриальные черты. Индустриальный этап экономики уже исчерпал себя, а возродить динамизм развития можно было только через переход к постиндустриальному обществу.

Развитию общества мешали следующие факторы: очень высокий удельный вес средств производства в составе валового общественного продукта (75 %) и низкие вложения средств в сельское хозяйство (лишь 25 %). Кроме того, прогресс замедляла система административно-командной экономики, которая не позволяла создавать стимулы экономического роста. В 1980-е гг. прирост производительности труда снизился почти в два раза и приблизился к нулевой отметке. Среднегодовой доход на душу населения в 1989 г. соответствовал уровню Перу, Чили и Коста-Рики.

Замечание 1

Таким образом, отставание от развитых государств становилось все очевидней, поэтому СССР были необходимы реформы.

Экономическая сфера

В марте 1985 года пост Генерального секретаря ЦК КПСС занял М.С. Горбачев. В апреле 1985 г. на Пленуме ЦК КПСС он объявил о том, что страна вступает на курс «ускорения социально-экономического развития», а также выдвинул задачу достижения нового состояния общества:

«Перемены в общественно-политической жизни и экономике в середине 1980-х гг.» 👇

- научно-техническое обновление производства и достижение мирового уровня производительности труда;

- совершенствование общественных и экономических отношений;

- перемены в сфере труда, материальной и духовной жизни людей;

- активизация всей системы политических и общественных институтов.

Однако правительство не имело конкретного плана реформ. В сфере экономики главным считалось не ликвидация административно-командной системы, а ее совершенствование, что позже оказалось ошибочным мнением, так как в первые годы стало очевидно, что серьезного ускорения не достичь, если не провести кардинальные перемены.

Действительно появились новшества: например, была введена выборность руководителей предприятий, которая впоследствии, однако, оказалась совершенно неэффективной. В 1988 г. вышел «закон о кооперативах», по которому разрешалось создавать кооперативы на государственных предприятиях и местных Советах. «Закон о государственном предприятии» (1987 г.) открыл возможности для превращения безналичных денег в наличные, что было первым шагом к приватизации банковской системы СССР.

Подобные мероприятия привели к росту доходов при одновременном сокращении товарных запасов в торговле, что стало причиной краха потребительского рынка. Были введены талоны на получение основных продуктов питания, а также резко увеличился импорт и дефицит госбюджета СССР. Вместе с этим использовались и старые административно-командные методы решения проблем – организация госприемки, создание Госагропрома для улучшения ситуации с продовольствием и пр. Среди этих методов и была антиалкогольная компания, которая повлекла за собой вырубку виноградников, рост самогоноварения и спекуляции.

К середине 1980-х гг. в СССР сложился крепкий сектор «теневой экономики» и активизировалась организованная преступность. Она фактически ликвидировала государственную торговлю алкоголем, «приватизировала» этот сектор торговли и изъяла из госбюджета в результате 23 млн рублей.

Замечание 2

Негативное влияние на советскую экономику оказали такие события как авария на Чернобыльской АЭС (1986 г.), землетрясение в Армении (1988 г.), падение цен на нефть, которая была основным продуктом советского экспорта.

С 1988 г. предприятия переводятся на хозрасчет, в результате чего резко сократились капиталовложения и через госбюджет, и из средств предприятий. Кроме того, нарушился межотраслевой баланс, свернуты государственные программы и начался спад производства.

Общественно-политическая сфера

К середине 1980-х гг. политическая система СССР имела множество недостатков, которые были озвучены новым правительством:

- отсутствие гласности;

- смещение функций партии и Советов – замена Советов партией;

- подмена партийных организаций партийными комитетами;

- подмена выборных органов аппаратом;

- бюрократизация государственного, партийного аппарата, а также общественных и творческих организаций.

Цель первоначальной концепции реформирования политической системы, предложенной Горбачевым на XIX партконференции, состояла в укреплении народовластия. Задачи реформы состояли в:

- преобразовании системы Советов, путем создания нового высшего органа государственной власти – Съезда Народных Депутатов;

- изменении избирательного закона – введение двухступенчатых и альтернативных выборов;

- совмещении в одних руках постов партийного и советского руководителя;

- создании Комитета Конституционного надзора;

- переходе к гласности.

Замечание 3

Однако эти идеи встретили противодействие партийного форума, поэтому реформы оказались отложены до 1989 г., когда произошла смена формы правления.

Гласность же появилась, но, в основном, только в крупных городах. Возобновилась и реабилитация жертв репрессий, а также возродилось разоблачение сталинизма, которое перешло в разоблачение коммунистической системы в целом. Гласность спровоцировала новый подъем культуры, стали издаваться запрещенные до этого периода произведения.

В 1989 г. состоялся I Съезд Народных Депутатов СССР, избранный на альтернативной основе. В процессе выборов появилось антикоммунистическое движение. В 1990 г. под давлением оппозиции из Конституции была убрана статья о руководящей роли КПСС, что дало возможность развиваться новым партиям. Тогда же были введены должности президента СССР (ее занял М.С, Горбачев) и РСФСР (Б.Н. Ельцин).

Таким образом, 1980-е годы стали важным переломным моментом в истории страны, поскольку тогда начались кардинальные перемены, которые потом приведут к развалу СССР и смене всей политической структуры.

Находи статьи и создавай свой список литературы по ГОСТу

Поиск по теме