Перестройка в СССР: попытки реформирования экономики и обновления политической системы (1985–1991)

В марте 1985 года главой СССР был избран Михаил Сергеевич Горбачев.

К этому времени страна находилась в тяжелом экономическом кризисе: упали мировые цены на нефть, большие затраты шли на холодную войну, войну в Афганистане и финансовую поддержку системы мирового социализма.

Горбачев был убежден, что все проблемы возникли от искажения ленинского понимания социализма. Поэтому целью начатых им реформ стало реставрация ленинского социализма.

Основными задачами перестройки были:

1) реформирование экономики с целью преодоления экономической отсталости;

2) прекращение холодной войны и уменьшение затрат на ВПК;

3) демократизация общества путем реального предоставления населению записанных в Конституции СССР политических прав и свобод.

Перестройка была начата в апреле 1985 года. Однако с самого начала перестройка вышла из под контроля и приобрела стихийный характер.

Причины:

1) руководство не имело четкой программы;

2) борьба в партии консерваторов (партийной бюрократии) и реформаторов;

3) кризис был значительно глубже, чем это представлялось Горбачеву.

Обратите внимание

Важным элементом перестройки стала гласность. СМИ освободились от цензуры и подвергли резкой критике деятельность всех лидеров СССР, что значительно подорвало доверие населения к КПСС.

В экономике была разрешена деятельность частных кооперативов. Однако кооператоры мало интересовались сферой производства и активно действовали в области торговли.

Для свой деятельности они скупали продукты в розничной сети, чем увеличивали дефицит товаров и экономическую анархию.

В результате уменьшения военного давления на страны СЭВ начался распад соцлагеря. В странах бывшего социализма начались перевороты, в результате которых к власти приходили демократы западной ориентации.

В результате демократически проведенных выборов у Горбачева образовалась оппозиция (Сахаров, Собчак, Попов, Ельцин). Оппозиция требовала ускорения и углубления реформ, отказа от социалистической модели развития. В этих условиях Горбачев начал искать опоры в рядах бюрократии, чем еще сильнее настраивал оппозицию против себя.

В республиках СССР резко обострился национальный вопрос. Большое влияние приобрели национальные фронты, которые требовали отделения от России.

В этих условиях был проведен референдум по вопросу сохранения СССР как государства. Большинство населения высказалось положительно.

Администрация Горбачева начала работу над составлением нового союзного договора, подписание которого планировалось на 20 августа 1991 года.

Несомненной удачей Горбачева стала внешнеполитическая деятельность, в результате которой СССР прекратили воспринимать как источник военной угрозы. Улучшение отношений с США позволило прекратить испытания ядерного оружия.

Источник: http://historyrusedu.ru/ekzamenatsionnye-bilety-istoriya-rossii/131-perestrojka-v-sssr-popytki-reformirovaniya-ekonomiki-i.html

Перестройка в СССР: попытки реформирования экономики и обновления политической системы

В середине 1980-х годов в СССР наступил экономический кризис. Он выражался в падении темпов роста производства, снижении уровня жизни населения, усилении коррупции, развитии теневой экономики. Ухудшилась трудовая дисциплина, массовым стало неуважение к честному труду.

Попытка партийного руководства сохранить власть путем «закручивания гаек», предпринятая Ю.В. Андроповым, оказалась безуспешной. Общество нуждалось в кардинальных переменах.

Начало нового этапа в истории СССР, получившего название «перестройка», связано с именем М.С. Горбачева (с марта 1985 г. Генеральный секретарь ЦК КПСС). Главной задачей перестройки было остановить распад «системы» государственного социализма и обеспечить интересы его правящей элиты.

Важно

В 1987 — 1988 гг. перестройка сводилась главным образом к «радикальной экономической реформе», затем в нее включили реформу политической системы и курс на «обновление» идеологии.

Идея перевода централизованного, планово-государственного хозяйства на рыночную, товарно-денежную основу (в рамках социализма) стала стержнем концепции перестройки.

Первыми шагами к рыночной экономике стали Закон о Государственном предприятии (1987), предоставивший значительные права предприятиями и трудовым коллективам, Закон о кооперации и Закон об индивидуальной трудовой деятельности (1989 г.

), открывшие простор для коллективного и частного предпринимательства.

Однако справиться с кризисом не удалось. Экономические реформы не давали желаемых результатов без обновления политической системы. Осознавая это, Горбачев и его сторонники решились на демократизацию политических структур.

Решение о реформе политической системы СССР было принято на XIX конференции КПСС (летом 1988 г.).

В качестве первоочередной задачи выдвигалось четкое разграничение функций партийных и советских органов, проведение демократических выборов народных депутатов, формирование новых органов власти. Был провозглашен курс на создание правового государства.

После партконференции началось изменение структуры управления в СССР. В советскую систему были привнесены элементы парламентаризма и разделения властей. Учреждается новый высший орган законодательной власти — Съезд народных депутатов СССР.

Из числа народных депутатов были сформированы постоянно действующие Верховные Советы. На I съезде Народных депутатов СССР (май — июнь 1989 года) М.С. Горбачев был избран главой государства — Председателем Верховного Совета СССР, а в марте 1990 г.

Президентом СССР с правом издавать указы и постановления.

Совет

Важнейшим инструментом демократизации стала гласность — объективное освещение всех сторон жизни общества. В процессе дальнейшей демократизации общественной жизни в стране из Конституции СССР была исключена 6-ая статья о руководящей роли КПСС, ликвидирована однопартийная система руководства страной, стали создаваться различные партии и общественные движения.

Источник: https://zubolom.ru/lectures/history/52.shtml

Назревание глобального кризиса Советской системы. Политика перестройки и концепция обновления Советского общества. М. С. Горбачев

В 70—80-е гг. экономика развивалась экстенсивно: строились новые предприятия (но лишь немногие технически и технологически соответствовали мировому уровню — ВАЗ, КамАЗ), росла добыча невосполнимых природных ресурсов (нефть, газ, руда и пр.

), увеличивалось число лиц, занятых ручным и малоквалифицированным трудом. Несмотря на все усилия, экономика отвергала новейшие технические разработки. Достижения научно-технического прогресса внедрялись крайне слабо.

Между тем возможности такой — затратной — модели роста неуклонно сокращались: добыча топливно-сырьевых ресурсов, перемещаясь в труднодоступные районы Сибири и Крайнего Севера, дорожала; темпы роста населения снижались, возникла проблема трудовых ресурсов; оборудование изнашивалось и морально устаревало.

Тяжким бременем для экономики были огромные затраты на военно-промышленный комплекс, которые позволяли поддерживать военно-стратегический паритет (равенство) с США.

Качественные показатели (производительность труда, прибыль, отношение прибыли к затратам) ухудшались.

Это был тупик: командная экономика не могла эффективно работать в условиях научно-технической революции, но все проблемы руководство страны по-прежнему пыталось решить преимущественно административными способами. Тупик опасный, ибо отрыв развитых экономик мира от экономики СССР неуклонно увеличивался.

Положение в сельском хозяйстве также не внушало оптимизма. Затраты государственных средств непрерывно росли (в 70-е гг. они достигли более 30% всех бюджетных расходов), но отдача была крайне мала. Колхозно-совхозная экономика, охотно принимая огромные капиталовложения, сколько-нибудь заметного роста производства не демонстрировала.

Отсюда весьма серьезные деформации в социальной сфере. Заработная плата, доходы населения постоянно росли, и это было бесспорным достижением. Но ни промышленность, ни сельское хозяйство не могли предложить обществу достаточное количество товаров, продовольствия, услуг.

Обратите внимание

Дефицит, очереди, «блат» (когда необходимые товары приобретали по знакомству) были непременным явлением повседневной жизни в эти годы. В конце 70-х гг. в отдельных регионах страны вновь появилось нормированное распределение некоторых продуктов по карточкам.

Возникновение и рост так называемой «теневой экономики» (подпольные мастерские, «спекуляция» и пр.) в этих условиях было естественным и даже неизбежным явлением.

В общественно-политической жизни страны консервативные тенденции властвовали безраздельно.

Их идеологическим обоснованием стала концепция развитого социализма, согласно которой медленное, планомерное, постепенное совершенствование реального социализма, построенного в СССР «полностью и окончательно», займет целую историческую эпоху. В 1977 г.

эта концепция была законодательно закреплена в преамбуле новой Конституции СССР. Впервые получил статус конституционной нормы тезис о руководящей и направляющей роли КПСС. Конституция объявляла СССР общенародным государством, провозглашала полный набор демократических прав и свобод граждан.

Реальная жизнь предписаниям Конституции соответствовала не вполне. Советы народных депутатов всех уровней оставались декорацией, власть принадлежала партийному аппарату, готовившему и принимавшему все крупные решения. Его контроль над обществом, как и в прежние годы, имел всеобъемлющий характер.

Другое дело, что аппарат и составлявшая его номенклатура (партийно-государственные чиновники определенного уровня), употребляя термин тех лет, «перерождались». Л. И. Брежнев, в течение 18 лет занимавший пост Первого (с 1966 г.

— Генерального) секретаря ЦК КПСС, считал необходимым поддерживать кадровую стабильность аппарата, укреплять его привилегии, воздерживаться от резких действий в отношении номенклатуры. Партийная элита, чутко уловив перемены, тяготилась тем, что ее всевластие не подкреплено собственностью.

Чем дальше, тем больше она стремилась к закреплению за собой той доли общественной собственности, которой она управляла. Сращивание партийно-государственного аппарата с «теневой экономикой», коррупция стали в 70— 80-е гг. важным фактором общественно-политической жизни.

Важно

Официально их существование было признано уже после смерти Брежнева новым Генеральным секретарем ЦК КПСС Ю. В. Андроповым (1982—1984). Расследование уголовных дел, обвиняемыми по которым проходили высокопоставленные руководители и чиновники, показало масштабы и опасность кризисных явлений.

О кризисе свидетельствовало и возникновение диссидентского движения. Правозащитные, религиозные, национальные, экологические организации, несмотря на репрессии властей (аресты, лагеря, ссылка, высылка из страны и др.), выступали против неосталинизма, за реформы, соблюдение прав человека, отказ от монополии партии на власть и др.

Диссидентское движение не было массовым, но оно говорило о нарастании оппозиционных настроений, о недовольстве сложившимся положением. Апатия, равнодушие, цинизм, поразившие общество, по-своему, но столь же ясно подтверждали этот вывод. Самая стабильная эпоха в советской истории завершалась собственным отрицанием: общество требовало перемен.

Стабильность обернулась застоем, консерватизм — неподвижностью, преемственность — кризисом.

В середине 1980-х годов в СССР наступил экономический кризис. Он выражался в падении темпов роста производства, снижении уровня жизни населения, усилении коррупции, развитии теневой, экономики. Ухудшилась трудовая дисциплина, массовым стало неуважение к чес-тному труду.

Попытка партийного руковод-ства сохранить власть путем «закручивания гаек», предпринятая Ю.В. Андроповым, оказалась безуспешной Общество нуждалось в карди-нальных переменах.

Начало нового этапа в истории ССCP, получившего название «перестройка»,связано с именем М С. Горбачева (с марта 1985 г. Генеральный секретарь ЦК КПСС). Главной задачей перестройки Аыло остановить распад «сис-темы» государственного социализма и обеспечить интересы • правящей элиты.

В 1987—1988 гг. перестройка сводилась главным образом к «радикальной экономической реформе»,затем в нее включили pеорму политической системы и Курс на «обновление» идеологии.

Идея перевода централизованного, планово-государственного хозяйства на рыночную, товарно-денежную основу (в рамках социализма) стала стержнем концепции перестройки.

Первыми шагами к рыночной экономике стали Закон о государственном предприятии (I987), предоставивший значительные права предприятиям и трудовым коллективам, Закон о кооперации и Закон об индивидуальной трудовой деятельности (1989 г.

), открывшие простор для коллективного и частного предпринимательства.

Однако справиться с кризисом не удалось. Экономические реформы не давали желаемых результатов без обновления политической системы. Осознавая это, Горбачев и его сторонники решились на демократизацию политических структур.

Решение о реформе политической системы в СССР было принято на XIX партконференции КПСС (летом 1988 г.

) Вкачестве первоочередной задачи выдвигалось четкое разграничение функций партийных и советских органов, проведение демократических выборов народных депутатов, формирование новых органов власти. Былпровозглашен курс на создание правового государства.

Совет

После партконференции началось изменение структуры управления в СССР. В советскую систему были привнесены элементы парламентаризма и разделения властей. Учреждается новый высший аорган законодательной власти — Съезд народных депутатов СССР.

Из числа народных депутатов были сформированы постоянно действующие Верховные Советы. На I съезде Народных депутатов СССР (май-июнь 1989 года) М. С. Горбачев был избран главой государства — Председателем Верховного Совета СССР, а вмарте 1990 г.

Президентом СССР с правомиздавать указы и постановления.

Важнейшим инструментом демократизации стала гласность — объективнее освещение всех сторонжизни общества.В процессе дальнейшей демократизации общественной жизни в стране из Конституции СССР была исключена 6-я статья о руководящей роли КПСС, ликвидирована однопартийная система руководства страной, стали создаваться различные партии и общественные движения.

Семинар 13.

1.Распад СССР. Создание СНГ. Октябрьские события 1993 года.

12 июня 1990 г. I съезд народных Депутатов принял Декларацию о Государственном суверенитете РФ.К этому времени другие союзные республики уже провозгласили свою независимость (Литва, Латвия, Эстония и др.).

Россия не могла оставаться в стороне от этого процесса При своей политической и экономической значимости для страны Россия была той республикой, которую командно-бюрократическая система истощила особенно сильно.

Провозглашение суверенитета России было вызвано и экономическими причинами. К этому времени выявилась неспособность центра вьвести страну из кризиса. Руководство России стремилось в кратчайшие сроки перейти к рынку. С осени 1990 г. параллельно разрабатываются две экономические программы — пра-.

вительственная (Н.И. Рыжков)’ и программа «500 дней» (С. Шагалин — Г. Явлинский.}, за которой стояло Российское руководство.Правительственную характеризовала постепенность введения рыночных методов, их регулируемость государством.

Программа «500дней» была рассчитана на максимальное ускорение рыночных процессов.

Переход России к рынку (октябрь 1991 г.)резко обострил противостояние центра и республик, «война законов» переросла в новую стадию.

Вступило в высшую фазу и соперничество союзного и российского лидеров— Горбачева и Ельцина. В основе его лежала борьба за власть. В июне 1991 года первым Президентом России был избран Б.Н. Ельцин.

Августовский путч 1991года (ГКЧП)ускорил распад СССР. 8декабря 1991 г. в Беловежской

Пущепод Брестом руководители Белоруссии (С- Шушкевич), РФ (Б.Н. Ельцин), Украины {Л. Кравчук), подписали соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ).

Позже на встрече в Алма-Ате к Содружеству присоединились еще 8 республик. 25 декабря 1991 г. Президент СССР М.С. Горбачев в связи с прекращением существования СССР сложил свои полномочия.

Россия вступила на путь самостоятельного существования.

Обратите внимание

России предстояло решать вопросы государственного устройства, социально-экономического и духовного возрождения.

У государственной власти и демократических сил не оказалось конкретной программы политических преобразований. Поэтому основой российской государственности стал союз нового руководства зи старой партийно-хозяйственной номенклатуры.

Перед многонациональным Российским государством стояла задача укрепления его целостности. Все автономные республики России провозгласили себя суверенными государствами.

Некоторые из них (Татарстан, Башкортостан, Якутия) пытались взять курс на постепенный выход из состава РФ. Местные правящие элиты стремились вырваться из подчинения центру. Это могло привести к распаду страны и междоусобицам.

Ряд народов Северного Кавказа провозгласили суверенитет и выступили с территориальными претензиями к России.

В этих условиях политика центра не была последовательной. Не были разоружены формирования Д. Дудаева, разогнавшие в сентябре 1991 г. Верховный Совет Чечено-Ингушской автономной республики.

В целях сохранения единства России в марте 1992 г. большинством субъектов Федерации был подписан Федеральный договор о разграничении полномочий между федеральными органами власти и органами власти субъектов Федерации,

Дальнейшее становление российской государственности связано с разработкой собственной Конституции. Однако парламентская оппозиция во главе с Р.И. Хасбулатовым всячески препятствовала этому.

Важно

Камнем преткновения являлся выбор формы государственности: президентская или парламентская республика. Противостояние исполнительной и законодательной ветвей власти было обусловлено также разным видением стратегии экономических реформ. Все это привело к тому, что Президент своим Указом № 1400 от 21 сентября 1993 г.

«О поэтапной конституционной реформе в России»объявил о роспуске Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета и проведении 12 декабря. 1993 г.референдума по новой Конституции и выборов в двухпалатное Федеральное собрание. Развязкой кризиса стали трагические события 3-4 октября в Москве.

Несколько сот человек погибли и получили ранения.

Результаты референдума 12 декабря 1993 г.позволили принять Основной Законстраны. Россия объявлялась демократическим правовым государством с республиканской формой правления.Президент по Конституции наделен широкими полномочиями.

Он определяет основные направления внутренней и внешней политики, является Верховным Главнокомандующим, назначает федеральных министров.

Президенту предоставлено право распускать Государственную Думу в случае трехкратного отклонения Думой кандидатуры премьер-министра.

Кризисные явления во всех сферах жизни советского общества заставили партийное руководство во главе с М. С. Горбачевым пойти по пути «обновления социализма».

Однако в ходе «перестройки» встал вопрос о самом существовании социализма и Советского Союза. Августовские события 1991 г.

означали не только конец заложенной Лениным и оформившейся при Сталине системы «партия — государство», но и политический, идеологический и организационный крах КПСС. Вслед за крушением КПСС произошел и распад СССР.

Многие народные выступали за эволюционный путь реформирования экономики и государственного строя, за государственное регулирование рыночных отношений в течение переходного периода. С апреля 1992г. вплоть до осени 1993

Источник: https://cyberpedia.su/8×7534.html

Кризис политической системы СССР в период 1985-1991гг

Министерство образования и науки РФ

Федеральное агентство по образованию

ГОУ ВПО

Тобольский государственный педагогический

институт им. Д. И.Менделеева.

Кафедра права и Отечественной истории

РЕФЕРАТ

НА ТЕМУ:

КРИЗИС ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СССР В ПЕРИОД

1985-1991 гг.

Выполнил:

Студентка 22 группы

Проверил:

Еремеева Ольга Ивановна

Тобольск 2006 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Введение ……………………………………………………………………3

II. Основная часть

1. Краткая история СССР периода 1917-1985 годов …………………………4

2. Предпосылки перестройки ………………………………………………….6

3. Первые реформы …………………………………………………………….8

4. Введение президентства ……………………………………………………11

III. Заключение ………………………………………………………………..13

IV. Список используемой литературы………………………………………15

ВВЕДЕНИЕ

На данном этапе развития экономических и политических преобразований, происходящих в Российской Федерации и соседних государствах, преемниках бывшего СССР, когда с политической сцены уже ушли главные действующие лица периода перестройки, сам интерес к этому периоду в российской истории несколько утих, можно попытаться рассмотреть это время в истории нашего государства, дабы найти ответы на те вопросы и проблемы, которые у нас возникают сейчас.

Понятие «перестройка» весьма спорно: каждый подразумевает под ним нечто, соответствующее его политическим взглядам. Кто говорит, что перестройка уже закончилась, кто говорит, что еще не начиналась.

Чтобы сразу освободиться от лишних вопросов, необходимо объяснить, что же я имею в виду под словом «перестройка» Можно давать ему множество определений, но я, на мой взгляд, выбрала самое широкое: перестройка — совокупность государственно-правовых, политических и социальных явлений и процессов, связанных с реформами и разрушением государственно-правовых и общественно-политических институтов СССР, происходивших в период 1985-1991 годов.

Совет

В данной работе моей целью не является подробнейшее освещение абсолютно всех явлений и процессов, происходивших в стране в тот период. Как вы понимаете, это невозможно осуществить в рамках реферата. Поэтому я остановлюсь на основных и ключевых, по моему мнению, проблемах перестройки.

Что же касается временных границ, то их объяснить очень легко: 1985 год приход к власти Горбачева и начало реформирования (и разрушения); 1991 год — путч, который ускорил процесс развала СССР, то есть это та дата, когда СССР прекратил фактически свое существование. Оставляю за собой право эти границы несколько раздвигать, дабы проводить параллели с современностью и прошлым.

В качестве источников я использовала периодическую литературу того времени, а именно учебник для ВУЗов А.Ф. Киселёва, большой справочник по истории и т.д. Но эти источники не могут быть использованы как основные по той причине, что отражают определенную идеологическую позицию, а нам важны комментарии, лишенные этого недостатка. Именно поэтому я помимо книг опиралась в основном на журналы.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СССР ПЕРИОДА 1917-1985 годов

События 1985-1991 годов нельзя рассматривать, не зная предыстории, поэтому в этой главе мы вкратце изложим, что лежало у истоков этого государства и что привело его к перестройке.

Этап 1985-1991 годов связывают, прежде всего, с именем Горбачева, поэтому сначала мы рассмотрим этап от 1917-1985 годов, от прихода к власти Ленина до прихода к власти Горбачева. В 1917 году, воспользовавшись царившим в стране хаосом, с помощью военного переворота к власти пришли большевики во главе с Лениным.

Этим было положено начало созданию невиданного государства.

Первым делом большевики спешили удовлетворить запросы той части населения, благодаря которой они пришли к власти. Это вылилось в так называемую «экспроприацию экспроприаторов». Власть оправдывала грабеж имущества, нажитого путем коммерции и предпринимательства.

Крестьянам, как известно, больше всего нужна была своя земля. Большевики обманули крестьян своим «Декретом о земле», объявив позже, что земля является общенародной собственностью, понимая под этим собственность государства.

Государство взяло на себя все функции эксплуататора, с той лишь разницей, что для борьбы против конкретного эксплуататора можно создать профсоюз или забастовать, и это будет в рамках закона, а эксплуататор-государство само издает законы, и тут же признает профсоюз «контрреволюционным формированием», а забастовку «саботажем» и расстреляет зачинщиков.

Ленин поздно, но понял свои ошибки, введя нэп, но исправлять что-либо было уже поздно. Вокруг него создалась когорта тех, кому нравилось понукать массы и грозить маузером, и эта когорта потихоньку отстранила его от власти, а вскоре он и сам умер.

Обратите внимание

В тридцатые годы, когда страной правил Сталин, была произведена коллективизация, приведшая к массовой гибели крестьян, как от голода, так и в результате повальных высылок. Бедные крестьяне желали стать богаче, но иного способов, как отнять имущество у богатого, не видели. Кулак был большей частью выкорчеван ещё во время революции, но потребности бедных надо было как-то удовлетворить и богатых середняков произ�

Источник: https://www.studsell.com/view/69611/

Попытки преодоления кризиса в СССР и перестройки Советского общества в 1985

Процессу начала перемен в СССР послужила долголетняя разбалансированность советского хозяйства по основным пропорциям (группам «А» и «Б»), между потреблением и накоплением, доходами и материальными ресурсами и т.д., что в конечном счете привело к ухудшению экономической ситуации в стране.

До середины 80-х годов этой разбалансированности не придавалось должного экономического значения, поскольку командно- административная система «амортизировала» ее отрицательные последствия путем поддержания низкой заработной платы основной части населения, жестким контролем над ценами, проведением денежных реформ, реализацией практически замороженных займов, распродажей нефтяных, газовых и других богатств страны и т.д. Это привело к созданию условий снижения темпов социально-экономического развития советского государства. Отрыв от наиболее развитых стран мира в повышении эффективности производства и качества продукции, в научно-техническом развитии, в производстве и освоении современной техники и технологии стал увеличиваться.

Инерция экстенсивного роста тянула в экономический тупик, к застою в развитии. Дефицит внутреннего рынка СССР покрывался импортом, приобретенным за «нефтедоллары».

Валютная выручка от продажи топливно-энергетических и сырьевых товаров использовалась в основном на решение текущих задач, а не на модернизацию экономики, преодоление ее технического отставания.

Застойные явления в экономике отражались на всех сторонах жизни общества, прежде всего на социальной сфере. Заметно пошатнулись в обществе идейные и нравственные ценности.

Политическую жизнь страны первой половины 80-х годов лихорадила частая смена высшего руководства: Ю.В.Андропов (июнь 1983 г. – февраль 1984 г.), К.У.Черненко (апрель 1984 г.

– март 1985 г.). В марте 1985 г. руководящие посты в государстве были перераспределены. Генеральным Секретарем ЦК КПСС сталМ.С. Горбачев.

Это означало, что часть партаппарата стремилась к переменам.

Хотя и принято считать началом перестройки апрельский (1985 г.) Пленум ЦК КПСС, как об этом заявлял М.С.Горбачев, однако в повестке дня Пленума стоял вопрос лишь об ускорении социально-экономического развития страны.

Важно

Считалось, что большинство проблем можно решить путем преодоления темпов снижение экономических развития и усовершенствования структуры управления народным хозяйством.

Реформа, предложенная Горбачевым, началась под лозунгами «ускорение»,«перестройка», «гласность».

Под понятием ускорение понималось повышение темпов экономического роста(не ниже 4% в год), активная социальная политика (продовольственная, жилищная и т.д.).

Ход ускорения: приоритетное развитие тяжелой промышленность и машиностроения; решение проблемы капитальных вложений; опора на энтузиазм трудящихся и систему соревнования; укрепление трудовой и производственной дисциплины;

Провал курса: неудавшиеся кампании: борьба с пьянством и борьба с нетрудовыми доходами. Не оправдала себя и ставка на энтузиазм, которая не была подкреплена научно-техническим прогрессом. Мало эффективные капитальные вложения и социально-экономические преобразования. Чернобыльская трагедия стала мрачным символом катастрофы, надвигавшейся на советское государство.

Перестройка (1987 — 1991 гг.) – это радикальные преобразования во всех сферах общественной жизни советского общества, охватывавшие экономику, государственное устройство, внутреннюю и внешнюю политику, а также культуру и духовную жизнь. Автор этой концепции академик Л.Абалкин.

1). Составные звенья концепции перестройки и этапы ее осуществления. В начале (1987-1988 гг.) — радикальная экономическая реформа, затем к ней подключаются реформа политической системы, далее курс на обновление идеологии.

2). Состояние экономики: снижение объемов производства, инфляция, бюджетный дефицит, падение производственной дисциплины, дисбаланс денежной массы и товарного покрытия (кризисы спроса: сахарный, табачный, водочный, чайный и др.).

3). Начало перестройки в области экономики (1987-1989 гг.). Первым шагом к рыночной экономике стал Закон о государственном предприятии (объединении), представивший значительные права предприятиям и трудовым коллективам (1987 г.). Начали создаваться совместные предприятия (первое — май 1987 г. — советско-венгерское).

Предполагалась перестройка центрального аппарата управления (министерств и ведомств). Трудовые коллективы получили право выбирать руководителей и контролировать деятельность администрации. Приняты законы о кооперации, об индивидуальной трудовой деятельности (1988 г.). В 1990 г. более 7 млн. граждан были заняты в развивающемся кооперативном секторе, 1 млн.

получили патенты на индивидуальную трудовую деятельность.

Вместе с тем, до 1990 г. государство продолжало устанавливать план, определять номенклатуру продукции, уровень цен и налогообложения. Рынок не работал. Частная инициатива сталкивалась с финансовыми, правовыми, снабженческими, психологическими трудностями.

Совет

Преобразования (с 1989 г.) в аграрном секторе: роспуск госагропрома (отказ от сверхцентрализации управления), свертывание борьбы с личным подсобным хозяйством, курс на многоукладность в аграрном секторе (равенство всех форм хозяйствования).

Экономические реформы «ускорения» не дали положительных результатов. Они были недостаточно радикальны и не затрагивали самые болезненные проблемы (цены, кредит, снабжение). Перестройка привела к резкому падению жизненного уровня и сопротивлению не только бюрократического аппарата, но и значительной части населения.

Курс на ускорение был отвергнут и провозглашена программа перехода к рыночной экономике (1989-1991 гг.). Были выработаны две модели: Первая — сочетание плана и рынка (Л.Абалкин-Н.

Рыжков), была изложена в постановлении ВС СССР О концепции перехода к регулируемой рыночной экономике (июнь 1990 г.). Вторая — альтернативная программа — 500 дней.

Она предполагала создание основы рынка, поэтапной приватизации производства, формирования частной собственности, сбалансирования финансов (Явлинский, Шаталин); Третья — попытка объединить программы (Горбачев).

На этапе перехода к рыночной экономике было издано более 100 законов: об основах экономических отношений в СССР, о собственности, о предприятиях в СССР и др.. Однако многие из них не работали.

Положение экономики становилось все более угрожающим. Если в 1988 г. рост национального дохода составил 4.4%, то в 1990 г. его сокращение достигло 10%.

Обстановка в стране ухудшалась, нарастал товарный дефицит, падала платежеспособность рубля, усиливался «черный рынок».

Нарастала волна забастовок и протестов, в авангарде которых были шахтеры. В декабре 1990 г. правительство СССР во главе с Н.И.Рыжковым подает в отставку. Новый председатель Совмина В.С.Павлов предпринял попытку оживить финансовую систему через повышение цен в 2-10 раз с частичной компенсацией убытков.

Обратите внимание

В 1991 г. в стране началась новая волна забастовок. В их авангарде снова оказались шахтеры, требованием которых была отставка президента СССР. В то время, как союзное руководство утрачивало поддержку народа, Б.Н.Ельцин выступал с популистскими обещаниями провести реформы не за счет народа, а во благо советских граждан.

Политическое развитие.

В 1988 г. руководство страны пришло к выводу, что экономическое развитие страны удерживает политическая система. Одной из основных предпосылок широкомасштабных политических преобразований явилось обсуждение новой редакции программы КПСС и ее принятие на 27 съезде компартии (1986 г.).

Коммунистическая идеология в партии и обществе постепенно стала вытесняться идеями перестройки. 1987 г. положил начало политике гласности, открытого и свободного обсуждения проблемных вопросов общественной жизни. Идея перестройки политической системы советского общества впервые была обнародована в июне 1988 г. на 19 Всесоюзной партконференции.

конституционной реформы. В резолюции конференции закреплялась модель «гуманного, демократического социализма с человеческим лицом». Предлагалось создать двухуровневую представительную систему власти: Съезд народных депутатов СССР и Верховный Совет СССР, избираемый из депутатов съезда.

Этапы политической реформы: демократизация политической системы (1989 г.) и переход к правовому государству (1990-1991 гг.).

Первый этап: с 25 мая по 6 июня 1989 г. состоялся 1-й съезд народных депутатов СССР. Сформирован Верховный Совет СССР, председателем которого был избран М.С.Горбачев.

На съезде шла борьба между демократами, союзниками и старой партийной гвардией. Символами демократии стали Сахаров и Ельцин. Старую партийную гвардию возглавил секретарь ЦК Лигачев.

Коммунистов- реформаторов представляли Горбачев, Яковлев, Шеварнадзе. Съезд наметил пути выхода страны из кризиса.

Второй съезд народных депутатов СССР (12-24 декабря 1989 г.) рассмотрел этапы экономической реформы, дал политическую и правовую оценку советско- германским договоренностям 1939 г. и решению прежнего руководства страны о вводе войск в Афганистан и др.

Второй этап: 1990-1991 гг. Первостепенной задачей этого этапа явилось создание президентской системы власти в стране и переход к многопартийности. В марте 1990 г. на 3 съезде народных депутатов Союза ССР М.С.Горбачев был избран Президентом СССР. Переход к президентской системе власти в СССР означал свертывание, а в будущем и ликвидацию советской власти.

Важно

3-й съезд народных депутатов отменил 6-ю статью Конституции СССР о руководящей роли КПСС (по настоянию Горбачева это предложение внес Пленум ЦК). В руководстве партии развернулась идейная борьба между коммунистами- ортодоксами, центристами, социал-демократами и др.

Начинается процесс распада КПСС (по идейному и национально-организационному направлению): 1989- 1990 гг. — из КПСС вышли компартии прибалтийских республик, в 1990 г. — создана компартия РСФСР. В июле 1990 г. состоялся последний 28 съезд КПСС, на котором была одобрена платформа демократического социализма. Апрельский (1991 г.

) Пленум ЦК КПСС выявил значительные идейные разногласия в руководстве компартии.

Источник: http://uclg.ru/education/otechestvennaya_istoriya/9_klass/perestroyka_v_sssr_1985-1991/lecture_popyitki_preodoleniya_krizisa_v_sssr_i_perestroyki_sovetskogo_obschestva_v_1985_-_1991_gg_.html

Перестройка» в СССР и кризис социалистической государственности в 1985-1991 гг. Распад СССР

Курс на «обновление общества». В марте 1985 г. Генеральным секретарем ЦК КПСС стал М. С. Горбачев. М. С. Горбачев и поддерживавшие его радикально настроенные политические деятели выступили с инициативой «обновления социализма». Суть «обновления общества» его инициатор М. С. Горбачев видел в соединении социализма и демократии.

Начало новому курсу было положено на апрельском (1985 г.) Пленуме ЦК КПСС. На Пленуме шла речь о необходимости качественного преобразования общества, о неотложности глубоких перемен во всех сферах его жизни. Были намечены направления развития народного хозяйства и социальной сферы.

Главным рычагом преобразований должно было стать ускорение социально-экономического развития страны. Успех ускорения связывался с более активным использованием достижений науки и техники, децентрализацией управления народным хозяйством, расширением прав предприятий, внедрением хозрасчета, укреплением порядка и дисциплины на производстве.

Приоритетное внимание уделялось машиностроительным отраслям. С их подъемом предполагалось добиться технической реконструкции всего народнохозяйственного комплекса. На основе реформированной экономики намечалось решить важнейшие социальные вопросы, прежде всего жилищный и продовольственный.

Перемены в общественно-политической сфере начались с проведения политики гласности. Была снята цензура и разрешено издание новых газет. Это вызвало широкий всплеск социальной активности

населения. Возникли многочисленные общественные объединения в поддержку перестройки. Идея ускорения встречала как одобрение, так и протест в разных слоях населения. Противники нового курса имелись среди работников партийно-государственного аппарата.

Для обеспечения реализации задач перестройки была проведена смена части партийных и советских руководителей. XXVII съезд КПСС (февраль 1986 г.) подтвердил правильность избранного руководством страны курса на ускорение преобразований в экономике, на обновление форм и методов работы политических структур.

Как и прежде, этот курс связывался с решением задачи совершенствования социалистического общества.

Реформа политической системы. В 1985—1986 гг. развернулась борьба с нарушениями производственной дисциплины и коррупцией. За взяточничество и хищения были наказаны ряд бывших государственных деятелей. При Политбюро ЦК КПСС создавалась комиссия

Совет

с целью дополнительного изучения документов репрессированных в 30-е — начале 50-Х годов граждан. Были реабилитированы многие лица, невинно осужденные по процессам 30-х

годов. Демократизации общественно-политической жизни способствовало введение альтернативных выборов партийных секретарей в партийных организациях. В конце 80-х годов преобразования коснулись структуры государственной власти. Начало им положила XIX Всесоюзная партийная конференция (июнь 1988 г.). На ней развернулась острая борьба

мнений сторонников и противников перестройки по вопросу о задачах развития страны. Конференция утвердила курс на создание в стране правового государства. Главная роль в его формировании отводилась политической реформе.

Суть политической реформы заключалась в четком разделении обязанностей партийных органов и Советов, в передаче власти из рук Коммунистической партии Советам. Реализация этого решения откладывалась до времени утверждения новых политических структур общества. Учреждался новый орган власти — Съезд народных депутатов СССР.

Из числа его участников избирался Верховный Совет, который превращался в постоянно действующий парламент. Составной частью реформы политической системы, направленной на создание демократического государства, являлось введение в стране президентского поста. В конце 1988 г.

Верховный Совет СССР принял закон об изменении системы выборов в Советы. Отныне избрание народных депутатов должно было проводиться на альтернативной основе. Выборы в высший орган власти на новых избирательных принципах состоялись весной 1989 г.

В состав депутатского корпуса вошли многие сторонники продолжения радикальных преобразований, в их числе — Б. Н. Ельцин, Г. X. Попов, А. Д. Сахаров, А. А. Собчак. I Съезд народных депутатов (1989 г.) сформировал Верховный Совет СССР. Его председателем был избран М. С. Горбачев.

Изменение отношения к религии. В условиях демократических преобразований произошли перемены во взаимоотношениях церкви и государства. В 1988 г. прошли юбилейные торжества в связи с 1000-летием Крещения Руси. Были зарегистрированы новые религиозные общины, открыты духовные учебные заведения. Увеличились тиражи издаваемой религиозной литературы.

Верующим возвращали отобранные у них ранее культовые здания. Органы власти дали разрешение на строительство новых храмов. Деятели церкви получили возможность наряду со всеми гражданами участвовать в общественной жизни.

Обратите внимание

Было разработано и утверждено новое законодательство о культах. Его появлению предшествовала дискуссия на страницах периодической печати по вопросу о том, как должны строиться государственно-церковные отношения.

Новый закон «О свободе совести» закрепил курс на либерализацию отношения государства к религии.

Создание политических партий и движений. В марте 1990 г. была отменена статья 6 Конституции СССР о руководящей роли КПСС в обществе.

К этому времени в стране уже действовали многочисленные политические организации. Отмена статьи 6 явилась стимулом возникновения новых партий и движений.

Видное место среди них занимали организации демократической ориентации — Крестьянская, Аграрная, Народная партии России, Республиканская партия

Российской Федерации, Демократическая партия России и др. В своих программах они выступали за демократическое государство, за проведение экономических и политических реформ.

Многие паржи признавали необходимость создания смешанной экономики, но расходились в выборе путей для ее формирования. Руководители большинства новых организаций полагали необходимым для выхода из кризиса осуществить требуемые реорганизации сверху.

Раскол в рядах КПСС привел к возникновению нескольких партий социалистической (коммунистической) ориентации. Заметную

роль в политической жизни страны с первых дней создания играли Коммунистическая партия РСФСР (КПРФ) и Российская партия коммунистов (РПК). Оформилась Российская коммунистическая рабочая партия (РКРП). На начальном этапе деятельности все они видели

Важно

свою главную задачу в возврате к коммунистической идеологии, а также в усилении роли

государства в экономической жизни. Начали действовать партии социал-демократического направления. За возрождение национального самосознания и сильного государства выступали партии и движения национально-патриотической ориентации (Республиканская народная

партия России и др.). В центре политической борьбы за власть на рубеже 80—90-х годов оказались партии коммунистической и либеральной ориентации. К концу 80-х годов наметился раскол среди

сторонников реформаторского курса М. С. Горбачева. В значительной мере этому способствовало ухудшение экономической ситуации в СССР. Группа политических радикалов выступила с требованием углубления политической реформы, активного проведения в жизнь идей частной собственности и многопартийности.

РАСПАД СССР

Обострение межнациональных конфликтов. В середине 80-х годов в состав СССР входили 15 союзных республик. По мнению официального руководства страны, в СССР был решен в принципе национальный вопрос и произошло фактическое выравнивание республик по уровню политического, социально-экономического и культурного развития. Между тем непоследовательность

национальной политики породила многочисленные противоречия в межнациональных отношениях. В условиях гласности эти противоречия переросли в открытые конфликты. Экономический кризис, охвативший весь народнохозяйственный комплекс, усугублял межнациональную напряженность.

Неспособность центральных властей справиться с экономическими трудностями вызывала растущее недовольство в республиках. Оно усиливалось в связи с обострением проблем загрязнения окружающей среды, ухудшением экологической обстановки из-за аварии на Чернобыльской АЭС.

Как и прежде, неудовлетворенность на местах порождалась недостаточным вниманием союзных органов власти к потребностям республик, диктатом центра при решении вопросов локального характера.

Силами, объединяющими местные оппозиционные силы, были народные фронты, новые политические партии и движения. Они стали главными выразителями идей государственного обособления союзных республик, их выхода из состава СССР.

Совет

Руководство страны оказалось не готовым к решению проблем, вызываемых межнациональными и межэтническими конфликтами и ростом сепаратистского

движения в республиках. В 1986 г. прошли массовые митинги и демонстрации против русификации в Алма-Ате (Казахстан). Поводом для них послужило назначение Г. Колбина, русского по национальности, первым секретарем Компартии Казахстана. Открытые формы приняло общественное недовольство в республиках Прибалтики, на Украине, в Белоруссии.

Общественность, возглавляемая народными фронтами, требовала обнародования советско-германских договоров 1939 г.

, публикации документов о депортациях населения из прибалтийских государств и из западных районов Украины и Белоруссии в период коллективизации, о массовых захоронениях жертв репрессий под Куропатами (Белоруссия).

Участились вооруженные столкновения на почве межэтнических конфликтов. В 1988 г. начались военные действия между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха — территории, населенной по

преимуществу армянами, но находившейся в составе АзССР. Вооруженный конфликт между узбеками и турками-месхетинцами вспыхнул в Фергане. Очагом межнациональных столкновений стал Новый Узень (Казахстан). В апреле 1989 г.

в течение нескольких дней проходили массовые демонстрации в Тбилиси. Главными требованиями демонстрантов являлись проведение демократических реформ и независимость Грузии.

За пересмотр статуса Абхазской АССР и выделение ее из состава Грузинской ССР выступило абхазское население.

«Парад суверенитетов». С конца 80-х годов усилилось движение за выход их состава СССР в республиках Прибалтики.

На первых порах оппозиционные силы настаивали на признании родного языка в республиках официальным, на принятии мер для ограничения численности лиц, переселяющихся сюда из других регионов страны, и на обеспечении реальной самостоятельности местных органов власти.

Обратите внимание

Теперь на первое место в их программах вышло требование обособления экономики от общесоюзного народнохозяйственного комплекса.

Предлагалось сосредоточить управление народным хозяйством в местных управленческих структурах и признать приоритет республиканских законов перед общесоюзными. Осенью 1988 г. на выборах в центральные и местные органы власти Эстонии, Латвии и Литвы одержали победу представители народных

фронтов. Своей главной задачей они объявили достижение полной независимости, создание суверенных государств. В ноябре 1988 г. Декларацию о государственном суверенитете утвердил Верховный Совет Эстонской ССР. Идентичные документы были приняты Литвой, Латвией, Азербайджанской ССР (1989 г.) и Молдавской ССР (1990 г.).

Вслед за объявлениями о суверенитете состоялись избрания президентов бывших союзных республик. 12 июня 1990 г. I Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. В ней законодательно закреплялся приоритет республиканских законов над союзными. Первым президентом РФ стал Б. Н. Ельцин.

Декларации союзных республик о суверенитете поставили

в центр политической жизни вопрос о дальнейшем существовании Советского Союза. IV съезд народных депутатов СССР (декабрь 1990 г.) высказался за сохранение Союза Советских Социалистических Республик и его преобразование в демократическое федеративное государство.

Съезд принял постановление «Об общей концепции союзного договора и порядке его заключения».

В документе отмечалось, что основой обновленного Союза станут принципы, изложенные в республиканских декларациях: равноправие всех граждан и народов, право на самоопределение и демократическое развитие, территориальная целостность.

Финал политического кризиса. В апреле — мае 1991 г. в Ново-Огарево состоялись переговоры М. С. Горбачева с руководителями девяти союзных республик по вопросу о новом союзном договоре. Все участники переговоров поддержали идею создания обновленного Союза и подписания такого договора.

Его проект предусматривал создание Союза Суверенных Государств (ССГ) как демократической федерации равноправных советских суверенных республик. Намечались перемены в структуре органов власти и управления, принятие новой Конституции, изменение избирательной системы.

Подписание договора было назначено на 20 августа 1991 г.

Важно

Публикация и обсуждение проекта нового союзного договора углубили раскол в обществе. Приверженцы М. С. Горбачева видели в этом акте возможность снижения уровня конфронтации и предотвращения опасности гражданской войны в стране. Руководители движения «Демократическая Россия» выдвинули идею о подписании временного договора сроком до одного года. За это время

предлагалось провести выборы в Учредительное собрание и передать ему на решение вопрос о системе и порядке формирования общесоюзных органов власти. Группа ученых-обществоведов выступила с протестом против проекта договора. Подготовленный к подписанию документ был расценен как результат капитуляции центра перед требованиями национал-сепаратистских сил в республиках.

Противники нового договора справедливо опасались, что демонтаж СССР вызовет распад существующего народнохозяйственного комплекса и углубление экономического кризиса. За несколько дней до подписания нового союзного договора силами оппозиции была предпринята попытка положить конец политике реформ и остановить развал государства.

В ночь на 19 августа президент СССР М. С. Горбачев был отстранен от власти. Группа государственных деятелей заявила о невозможности М. С. Горбачева в связи с состоянием его здоровья исполнять президентские обязанности. В стране вводилось чрезвычайное положение сроком на 6 месяцев, запрещались митинги и забастовки.

Было объявлено о создании ГКЧП — Государственного

комитета по чрезвычайному положению в СССР. ГКЧП объявил своей задачей преодоление экономического и политического кризиса, межнациональной и гражданской конфронтации и анархии. За этими словами стояла главная задача: восстановление порядков, существовавших в СССР до 1985 г. Центром августовских событий стала Москва. В город были введены войска. Устанавливался комендантский час.

Широкие слои населения, в том числе многие работники партийного аппарата, не оказали поддержки членам ГКЧП. Президент России Б. Н. Ельцин призвал граждан поддержать законно избранные власти. Действия ГКЧП были расценены им как антиконституционный переворот.

Объявлялось о переходе в ведение российского президента всех расположенных на территории республики общесоюзных органов исполнительной власти.

22 августа члены ГКЧП были арестованы. Одним из указов Б. Н. Ельцина прекращалась деятельность КПСС. 23 августа был положен конец ее существованию как правящей государственной структуры. События 19—22 августа приблизили распад Советского Союза.

Совет

В конце августа заявили о создании самостоятельных государств Украина, а затем и другие республики. В декабре 1991 г. в Беловежской пуще (БССР) состоялось совещание руководителей трех суверенных государств — России (Б. Н. Ельцин), Украины (Л. М. Кравчук) и Белоруссии (С. С. Шушкевич).

8 декабря они заявили о прекращении действия союзного договора 1922 г. и об окончании деятельности государственных структур бывшего Союза. Тогда же была достигнута договоренность о создании СНГ — Содружества Независимых Государств. Союз Советских Социалистических Республик перестал существовать.

В декабре того же года к Содружеству Независимых Государств присоединились еще восемь бывших республик. Перестройка, задуманная и осуществленная частью партийно-государственных лидеров с целью демократических перемен во всех сферах жизни общества, закончилась.

Ее главным итогом стали распад некогда могучего многонационального государства и завершение советского периода в истории Отечества. В бывших республиках

СССР образовались и действовали президентские республики.

49. Формирование новой Российской государственности. Конституция 1993 года. «Ельцинское десятилетие»: содержание и характер либеральных реформ.

Источник: https://infopedia.su/8x255a.html

Перестройка в СССР ее причины и последствия (1985-1991 гг.).

Выполнила:

студентка 1- курса

группы 2чс-018

Давыдова Эльвира

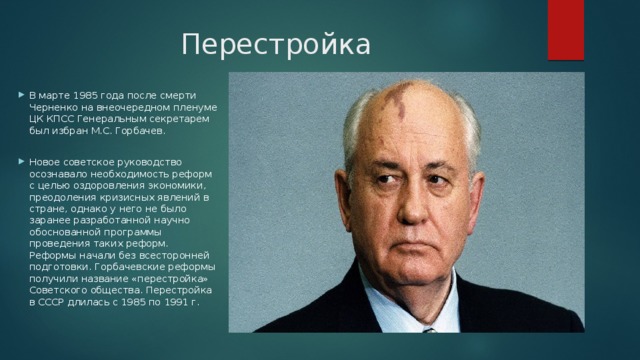

Перестройка

- В марте 1985 года после смерти Черненко на внеочередном пленуме ЦК КПСС Генеральным секретарем был избран М.С. Горбачев.

- Новое советское руководство осознавало необходимость реформ с целью оздоровления экономики, преодоления кризисных явлений в стране, однако у него не было заранее разработанной научно обоснованной программы проведения таких реформ. Реформы начали без всесторонней подготовки. Горбачевские реформы получили название «перестройка» Советского общества. Перестройка в СССР длилась с 1985 по 1991 г.

Причины перестройки

- Застой в экономике, нарастание научно-технического отставания от Запада.

- Низкий уровень жизни населения: постоянный дефицит продуктов питания и промышленных товаров, рост цен «черного рынка».

- Политический кризис, выразившийся в разложении руководства, в его неспособности обеспечить экономический прогресс. Сращивание партийно-государственного аппарата с дельцами теневой экономики и преступностью.

- Негативные явления в духовной сфере общества. Из-за жесткой цензуры во всех жанрах творчества была двойственность: официальная культура и неофициальная (представленная «самиздатом» и неформальными объединениями творческой интеллигенции).

- Гонка вооружений. К 1985 году американцы заявили, что готовы вывести ядерное оружие в космос. У нас же не было средств, чтобы выводить оружие в космос. Нужно было менять внешнюю политику и разоружаться.

Цель перестройки

- оздоровить экономику, преодолеть кризисные явления. М.С. Горбачев и его команда не ставили цель повернуть к капитализму. Они только хотели совершенствования социализма. Итак, реформы начались под руководством правящей партии КПСС.

В апреле 1985 года на Пленуме ЦК КПСС был дан анализ состояния советского общества и провозглашен курс на ускорение социально-экономического развития страны. Основное внимание уделялось научно-техническому прогрессу (НТП), техническому перевооружению машиностроения и активизации «человеческого фактора». М.С. Горбачев призвал к укреплению трудовой и технологической дисциплины, повышению ответственности кадров и др. Для улучшения качества выпускаемой продукции была введена госприемка – еще один орган административного контроля. Качество от этого, однако, радикально не улучшилось.

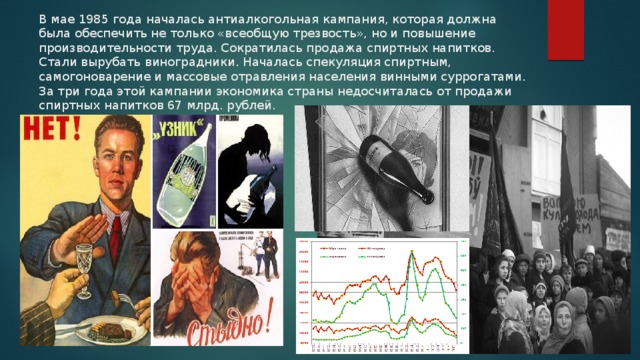

В мае 1985 года началась антиалкогольная кампания, которая должна была обеспечить не только «всеобщую трезвость», но и повышение производительности труда. Сократилась продажа спиртных напитков. Стали вырубать виноградники. Началась спекуляция спиртным, самогоноварение и массовые отравления населения винными суррогатами. За три года этой кампании экономика страны недосчиталась от продажи спиртных напитков 67 млрд. рублей.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года.

Законы

- В мае 1988 г. были приняты законы, которые открыли возможность частной деятельности более чем в 30 видах производства товаров и услуг. К весне 1991 г. более 7 млн. человек были заняты в кооперативном секторе. И еще 1 млн. человек – индивидуальной трудовой деятельностью. Правда, это вело не только к вхождению в рынок новых свободных предпринимателей, но и к фактической легализации «теневой экономики». Ежегодно частный сектор «отмывал» до 90 млрд. руб. в год (в ценах до 1 января 1992 г.). Кооперативы у нас не прижились, потому что кооператоров обложили налогом в 65% с прибыли.

- Поздно приступили к реформам сельского хозяйства. Эти реформы носили половинчатый характер. Землю так и не передали в частную собственность. Арендные хозяйства не прижились, так как все права по наделению землей принадлежали колхозам, которые не были заинтересованы в появлении конкурента. К лету 1991 года на арендных условиях обрабатывалось лишь 2% земель и содержалось 3% поголовья скота. В результате в стране так и не был решен продовольственный вопрос. Нехватка элементарных продуктов питания привела к тому, что даже в Москве было введено их нормированное распределение (чего не было с 1947 г.).

- В итоге так и не были приняты законы, отвечающие велению времени. Да и введение в действие принятых законов растягивалось на длительный срок. В целом экономические реформы перестройки были непоследовательны и половинчаты. Всем реформам активно сопротивлялся бюрократический аппарат на местах.

Реформы

- По мере неудач экономических реформ Горбачев начал ориентироваться на переход к рынку. В июне 1990 г. вышло постановление «О концепции перехода к регулируемой рыночной экономике», а затем и конкретные законы. Они предусматривали перевод промышленных предприятий на аренду, создание акционерных обществ, развитие частного предпринимательства и др. Однако реализация большинства мероприятий откладывалась до 1991 г., а перевод предприятий на аренду растягивался до 1995 г.

- В это время группа ученых-экономистов: академик Шаталин, зам. председателя Совета Министров Явлинский и др. предложили свой план перехода к рынку за 500 дней. Предполагалось за этот срок провести приватизацию государственных предприятий торговли и промышленности, и значительно урезать экономическую власть Центра; снять государственный контроль над ценами, допустить безработицу и инфляцию. Но Горбачев отказался от поддержки этой программы. Социально-экономическая обстановка в стране непрерывно ухудшалась.

- В целом, под воздействием перестройки произошли значительные перемены во всех сферах общества. За 6 лет перестройки состав Политбюро обновился на 85%, чего не было даже в период сталинских «чисток». В конечном итоге, перестройка вышла из-под контроля ее организаторов, была утеряна руководящая роль КПСС. Появились массовые политические движения и начался «парад суверенитетов» республик. Перестройка, в том виде, в каком она замышлялась, потерпела поражение.

У политиков, ученых, публицистов существуют несколько точек зрения на итоги перестройки

1 . Одни считают, что перестройка дала возможность России начать развиваться в русле мировой цивилизации.

2 . Другие видят, что в результате перестройки были преданы идеи Октябрьской революции, произошел возврат к капитализму, распалась огромная страна.

https://ria.ru/20200423/1570333681.html

Перестройка в СССР

Перестройка в СССР — РИА Новости, 23.04.2020

Перестройка в СССР

Перестройка – название, закрепившееся за внутренней и внешней политикой, которая проводилась в СССР с середины 1980-х годов по 1991 год генеральным секретарем… РИА Новости, 23.04.2020

2020-04-23T03:13

2020-04-23T03:13

2020-04-23T03:13

перестройка

ссср

михаил горбачев

россия

справки

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570334290_0:0:2475:1392_1920x0_80_0_0_87b85242e0ce46797d9a7479ce95fe12.jpg

Перестройка – название, закрепившееся за внутренней и внешней политикой, которая проводилась в СССР с середины 1980-х годов по 1991 год генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза (ЦК КПСС) Михаилом Горбачевым и его сторонниками с целью преодолеть кризисные явления. К середине 1980-х годов ситуация в Советском Союзе характеризовалась нарастанием серьезных внутри- и внешнеполитических проблем и трудностей. СССР по-прежнему оставался великой державой, но стремительно утрачивал этот статус. Главной причиной такого явления было экстенсивное развитие плановой социалистической экономики (за счет все новых ресурсов, а не за счет повышения эффективности труда), прогрессирующее падение темпов роста промышленности и технико-экономическое отставание от стран Запада. Темпы прироста национального дохода к началу 1980-х годов упали до уровня экономической стагнации (застоя).Дефицит внутреннего рынка покрывался импортом, приобретенном за «нефтедоллары», валютная выручка от продажи топливно-энергетических и сырьевых ресурсов направлялась в основном на решение текущих задач, а не на цели перспективной модернизации экономики. Ситуацию усугубляло прямое (в Афганистане) и косвенное (в Африке) участие государства в дорогостоящих и кровопролитных конфликтах. К тому же у СССР были сложные отношения фактически со всеми наиболее влиятельными государствами (США, Китай, Япония, Великобритания), что, в частности, серьезно затрудняло внедрение в стране новейших технологий, созданных на Западе. Социальные и национальные противоречия в Советском Союзе находились в непроявленном состоянии, но уже заявляли о себе. В обществе назрели реформы, но перестройка началась «сверху». Лидером перемен стал избранный в марте 1985 года генеральным секретарем ЦК КПСС Михаил Горбачев, который представлял новое поколение коммунистических руководителей. Горбачев укрепил свой контроль в Политбюро, секретариате и государственном аппарате, убрав оттуда нескольких потенциальных противников и выдвинув министра иностранных дел Андрея Громыко на почетный пост председателя Президиума Верховного Совета СССР. На состоявшемся 23 апреля 1985 года Пленуме ЦК КПСС Михаил Горбачев провозгласил курс на «ускорение социально-экономического развития» страны. Именно тогда были заложены основы концепции перестройки. Новый курс предполагал модернизацию советской системы, внесение структурных и организационных изменений в хозяйственные, социальные, политические и идеологические механизмы. Первоначально как инициаторам перестройки, так и большинству советских людей магистральное направление перемен виделось в реформировании существовавшей в СССР социалистической системы, в «очищении социализма» от деформаций (коррупции, несправедливости в распределении материальных благ, отсутствия демократических свобод и т.д.), освобождении общества от последствий культа личности и негативных явлений «застойного периода», в интенсификации экономики с опорой на большую ответственность руководителей и подчиненных и особенно на ускорение научно-технического прогресса. Вначале проблемы ускорения предполагалось решить административными мерами. Методы реализации новой стратегии оказались вполне традиционными: активизация «человеческого фактора» (соцсоревнование, укрепление трудовой дисциплины, борьба с пьянством); использование скрытых резервов (полная загрузка производственных мощностей, организация многосменной работы); резкое увеличение расходов на техническое обновление предприятий; ужесточение административных мер (государственная приемка продукции). В 1985 году началась борьба с нарушениями трудовой дисциплины и коррупцией. За взяточничество и хищения был сурово наказан ряд высших государственных деятелей. В экономике центральное место отводилось ускоренному развитию машиностроения, которое рассматривалось в качестве локомотива, способного «вытянуть» все народное хозяйство. Это было обозначено в основных направлениях перестройки, утвержденных XXVII съездом КПСС, состоявшимся в феврале-марте 1986 года. До середины 1986 года управление экономикой осуществлялось на основе преимущественно административных мер: были созданы новые управленческие структуры, введена государственная приемка выпускаемой продукции, осуществлена аттестация рабочих мест. Новое руководство стремилось проводить активную социальную политику. С мая 1985 года проводилась антиалкогольная кампания, имевшая неоднозначные экономические, социальные и политические последствия. Повышались пенсии, пособия, зарплаты многочисленным категориям граждан. Были приняты решения об изменениях в системе народного образования и здравоохранении, расширено производство товаров и услуг. Программа «Жилье-2000» предусматривала, что каждая семья к 2000 году должна иметь квартиру или собственный дом. Во второй половине 1986 года руководство страны пришло к выводу, что социальный и экономический прогресс возможно обеспечить лишь через коренную перестройку всей системы общественных отношений. Оно перешло к глубокому преобразованию всех сфер советского общества, в первую очередь политической. Была упразднена монополия одной идеологии и одной партии. Появилась возможность создавать другие политические партии и организации. Впервые в истории СССР были проведены свободные всеобщие альтернативные выборы в высшие органы власти. Осуществлены такие политические права и свободы, как свобода собраний, митингов и демонстраций, вероисповедания, право на беспрепятственный выезд граждан за границу. В экономической сфере перестройка развивалась по линии постепенного демонтажа планово-административной системы хозяйства, а также формирования инфраструктуры рыночной экономики через аренду, создание фермерских хозяйств, организацию кооперативов, предоставление экономической самостоятельности государственным предприятиям, учреждение коммерческих банков, введение оптовой торговли и договорных цен, замену директивного планирования индикативным. В области внешней политики было провозглашено новое политическое мышление: отказ от конфронтации двух общественных систем (социализма и капитализма), признание взаимосвязанности и взаимозависимости современного мира, переход на путь сотрудничества в решении важнейших международных проблем. Советские войска были выведены из Афганистана и ряда европейских стран. С согласия СССР состоялось объединение Германии. Распущены военные структуры Варшавского договора. Первоначально реформы оживили экономическую жизнь в стране. Уровень рентабельности, который в 1980-1985 годах упал с 12,2% до 11,9%, к 1988 году вырос до 13,5%. На прилавках появились товары (в основном «ширпотреб»), более дорогие, по цене, но по качеству по-прежнему уступающие импортным товарам. Но в 1988-1989 годах затраты в расчете на рубль товарной продукции впервые выросли. Производство в ряде отраслей стало падать. Реформаторам не удалось найти оптимального сочетания социальных гарантий и элементов рыночной экономики. Произошло сращивание капитала кооператоров (отчасти криминализированного) с возможностями бесконтрольного директорского корпуса и коррумпированной части бюрократии. Через частные организации стали перекачиваться финансовые средства государственных предприятий и ведомств. Таким образом, оживление рынка в условиях, когда государственный и частный карманы не были разделены, приводило к разворовыванию государственной собственности и экономическому обескровливанию государственных предприятий. Бюрократическое регулирование рынка было неэффективным в силу некомпетентности и коррупции. Со второй половины 1989 года в результате противоречивости и непоследовательности в осуществлении перестройки произошло обострение кризиса во всех сферах жизни общества. Стала нарастать социальная напряженность, вырос дефицит государственного бюджета и товаров первой необходимости. Руководство страны стало ориентироваться на переход к регулируемому рынку, но в рамках существующего социалистического строя. Перестройка стала выходить из-под контроля. Социально-демократическое реформирование было свернуто к 1990 году из-за серьезных просчетов руководства страны в экономической области и национально-государственном строительстве. Националистические настроения захлестнули не только Прибалтику, где они уже несколько лет являлись доминирующими, но и Закавказье, распространялись в Средней Азии, на Украине и в Молдавии. Реформаторы оказались неподготовленными к проявлениям вражды между отдельными народами. Кредит доверия масс к перестройке и ее лидеру оказался исчерпанным. Стало ясно, что руководство страны не имеет четкой программы осуществления намеченных реформ, в первую очередь в области экономики. Ситуацию не изменило и избрание Горбачева президентом страны в 1990 году. Несмотря на то, что в 1990 году в стране прошел референдум о сохранении СССР как единого государства и большинство населения высказалось за сохранение Советского Союза, начался «парад суверенитетов» – Верховные советы союзных республик один за другим принимали решения о суверенном праве на самоопределение, что на практике означало выход из СССР. В конце 1991 года лидеры трех бывших республик СССР (России, Украины и Белоруссии) подписали Беловежские соглашения, юридически ликвидировавших Советский Союз. После нескольких безуспешных попыток предотвратить распад государства Михаил Горбачев 25 декабря 1991 года заявил о прекращении своей деятельности на посту президента СССР. С его уходом и роспуском Советского Союза перестройка была искусственно прервана. Но она привела к формированию основ рыночных отношений, политического плюрализма и значительно расширила гражданские свободы. В результате перестройки поворот был совершен не только в отечественной, но и в мировой истории.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

ссср

россия

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2020

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570334290_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_46b08d043215be4ff26c14af70cd7522.jpg

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

перестройка, ссср, михаил горбачев, россия, справки

перестройка, СССР, Михаил Горбачев, Россия, Справки

Перестройка – название, закрепившееся за внутренней и внешней политикой, которая проводилась в СССР с середины 1980-х годов по 1991 год генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза (ЦК КПСС) Михаилом Горбачевым и его сторонниками с целью преодолеть кризисные явления.

К середине 1980-х годов ситуация в Советском Союзе характеризовалась нарастанием серьезных внутри- и внешнеполитических проблем и трудностей. СССР по-прежнему оставался великой державой, но стремительно утрачивал этот статус. Главной причиной такого явления было экстенсивное развитие плановой социалистической экономики (за счет все новых ресурсов, а не за счет повышения эффективности труда), прогрессирующее падение темпов роста промышленности и технико-экономическое отставание от стран Запада. Темпы прироста национального дохода к началу 1980-х годов упали до уровня экономической стагнации (застоя).

Дефицит внутреннего рынка покрывался импортом, приобретенном за «нефтедоллары», валютная выручка от продажи топливно-энергетических и сырьевых ресурсов направлялась в основном на решение текущих задач, а не на цели перспективной модернизации экономики.

Ситуацию усугубляло прямое (в Афганистане) и косвенное (в Африке) участие государства в дорогостоящих и кровопролитных конфликтах. К тому же у СССР были сложные отношения фактически со всеми наиболее влиятельными государствами (США, Китай, Япония, Великобритания), что, в частности, серьезно затрудняло внедрение в стране новейших технологий, созданных на Западе.

Социальные и национальные противоречия в Советском Союзе находились в непроявленном состоянии, но уже заявляли о себе. В обществе назрели реформы, но перестройка началась «сверху».

Лидером перемен стал избранный в марте 1985 года генеральным секретарем ЦК КПСС Михаил Горбачев, который представлял новое поколение коммунистических руководителей. Горбачев укрепил свой контроль в Политбюро, секретариате и государственном аппарате, убрав оттуда нескольких потенциальных противников и выдвинув министра иностранных дел Андрея Громыко на почетный пост председателя Президиума Верховного Совета СССР.

На состоявшемся 23 апреля 1985 года Пленуме ЦК КПСС Михаил Горбачев провозгласил курс на «ускорение социально-экономического развития» страны. Именно тогда были заложены основы концепции перестройки. Новый курс предполагал модернизацию советской системы, внесение структурных и организационных изменений в хозяйственные, социальные, политические и идеологические механизмы.

Первоначально как инициаторам перестройки, так и большинству советских людей магистральное направление перемен виделось в реформировании существовавшей в СССР социалистической системы, в «очищении социализма» от деформаций (коррупции, несправедливости в распределении материальных благ, отсутствия демократических свобод и т.д.), освобождении общества от последствий культа личности и негативных явлений «застойного периода», в интенсификации экономики с опорой на большую ответственность руководителей и подчиненных и особенно на ускорение научно-технического прогресса.

Вначале проблемы ускорения предполагалось решить административными мерами. Методы реализации новой стратегии оказались вполне традиционными: активизация «человеческого фактора» (соцсоревнование, укрепление трудовой дисциплины, борьба с пьянством); использование скрытых резервов (полная загрузка производственных мощностей, организация многосменной работы); резкое увеличение расходов на техническое обновление предприятий; ужесточение административных мер (государственная приемка продукции).

В 1985 году началась борьба с нарушениями трудовой дисциплины и коррупцией. За взяточничество и хищения был сурово наказан ряд высших государственных деятелей.

В экономике центральное место отводилось ускоренному развитию машиностроения, которое рассматривалось в качестве локомотива, способного «вытянуть» все народное хозяйство. Это было обозначено в основных направлениях перестройки, утвержденных XXVII съездом КПСС, состоявшимся в феврале-марте 1986 года.

До середины 1986 года управление экономикой осуществлялось на основе преимущественно административных мер: были созданы новые управленческие структуры, введена государственная приемка выпускаемой продукции, осуществлена аттестация рабочих мест.

Новое руководство стремилось проводить активную социальную политику. С мая 1985 года проводилась антиалкогольная кампания, имевшая неоднозначные экономические, социальные и политические последствия. Повышались пенсии, пособия, зарплаты многочисленным категориям граждан. Были приняты решения об изменениях в системе народного образования и здравоохранении, расширено производство товаров и услуг. Программа «Жилье-2000» предусматривала, что каждая семья к 2000 году должна иметь квартиру или собственный дом.

Во второй половине 1986 года руководство страны пришло к выводу, что социальный и экономический прогресс возможно обеспечить лишь через коренную перестройку всей системы общественных отношений. Оно перешло к глубокому преобразованию всех сфер советского общества, в первую очередь политической. Была упразднена монополия одной идеологии и одной партии.

Появилась возможность создавать другие политические партии и организации. Впервые в истории СССР были проведены свободные всеобщие альтернативные выборы в высшие органы власти. Осуществлены такие политические права и свободы, как свобода собраний, митингов и демонстраций, вероисповедания, право на беспрепятственный выезд граждан за границу.

В экономической сфере перестройка развивалась по линии постепенного демонтажа планово-административной системы хозяйства, а также формирования инфраструктуры рыночной экономики через аренду, создание фермерских хозяйств, организацию кооперативов, предоставление экономической самостоятельности государственным предприятиям, учреждение коммерческих банков, введение оптовой торговли и договорных цен, замену директивного планирования индикативным.

В области внешней политики было провозглашено новое политическое мышление: отказ от конфронтации двух общественных систем (социализма и капитализма), признание взаимосвязанности и взаимозависимости современного мира, переход на путь сотрудничества в решении важнейших международных проблем. Советские войска были выведены из Афганистана и ряда европейских стран. С согласия СССР состоялось объединение Германии. Распущены военные структуры Варшавского договора.

Первоначально реформы оживили экономическую жизнь в стране. Уровень рентабельности, который в 1980-1985 годах упал с 12,2% до 11,9%, к 1988 году вырос до 13,5%. На прилавках появились товары (в основном «ширпотреб»), более дорогие, по цене, но по качеству по-прежнему уступающие импортным товарам. Но в 1988-1989 годах затраты в расчете на рубль товарной продукции впервые выросли. Производство в ряде отраслей стало падать.

Реформаторам не удалось найти оптимального сочетания социальных гарантий и элементов рыночной экономики. Произошло сращивание капитала кооператоров (отчасти криминализированного) с возможностями бесконтрольного директорского корпуса и коррумпированной части бюрократии. Через частные организации стали перекачиваться финансовые средства государственных предприятий и ведомств. Таким образом, оживление рынка в условиях, когда государственный и частный карманы не были разделены, приводило к разворовыванию государственной собственности и экономическому обескровливанию государственных предприятий. Бюрократическое регулирование рынка было неэффективным в силу некомпетентности и коррупции.

Со второй половины 1989 года в результате противоречивости и непоследовательности в осуществлении перестройки произошло обострение кризиса во всех сферах жизни общества. Стала нарастать социальная напряженность, вырос дефицит государственного бюджета и товаров первой необходимости. Руководство страны стало ориентироваться на переход к регулируемому рынку, но в рамках существующего социалистического строя. Перестройка стала выходить из-под контроля. Социально-демократическое реформирование было свернуто к 1990 году из-за серьезных просчетов руководства страны в экономической области и национально-государственном строительстве.

Националистические настроения захлестнули не только Прибалтику, где они уже несколько лет являлись доминирующими, но и Закавказье, распространялись в Средней Азии, на Украине и в Молдавии. Реформаторы оказались неподготовленными к проявлениям вражды между отдельными народами.

Кредит доверия масс к перестройке и ее лидеру оказался исчерпанным. Стало ясно, что руководство страны не имеет четкой программы осуществления намеченных реформ, в первую очередь в области экономики. Ситуацию не изменило и избрание Горбачева президентом страны в 1990 году.

Несмотря на то, что в 1990 году в стране прошел референдум о сохранении СССР как единого государства и большинство населения высказалось за сохранение Советского Союза, начался «парад суверенитетов» – Верховные советы союзных республик один за другим принимали решения о суверенном праве на самоопределение, что на практике означало выход из СССР.