О безопасности

Сегодня, к сожалению, в России отсутствует единая научно-обоснованная трактовка понятия «безопасность», включая и национальную безопасность. В Конституции Российской Федерации сам термин «национальная безопасность» не упоминается, в тексте Федерального закона РФ от 28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О безопасности» разъяснения этого часто употребляемого термина не приводится, в указе президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации» понятие «национальная безопасность» трактуется как состояние защищённости. Поскольку единого определения термина «национальная безопасность» не существует, различные источники трактуют ее по-разному и по-своему. Так, в одних источниках национальная безопасность (НБ) РФ определяется как защищенность страны, ее граждан и территории от различных опасностей, и угроз, а также как потенциал, обеспечивающий стабильное развитие России на длительный срок. В других источниках национальная безопасность РФ рассматривается как состояние дел в различных областях государственной деятельности, при которых отсутствуют внутренние и внешние угрозы национальным интересам государства, общества и личности. В-третьих, ставится знак равенства между национальной безопасностью нашей страны и охраной/защитой интересов ее граждан, общества и государства. И, наконец, в некоторых источниках в понятие национальная безопасность России вкладывается защищенность от внешних и внутренних угроз различных по своей природе (политических, экономических, военных, экологических, информационных и прочее) [1-4]. В связи с отсутствием единого понятийного аппарата применительно к термину «национальная безопасность» единое определение составляющих национальной безопасности (видов безопасностей), раскрывающее их сущность, так и не разработано.

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации [2] национальная безопасность Российской Федерации формулируется как

«…состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации».

Несмотря на многообразие и различие определений, смысл понятия «национальная безопасность» один и в конечном итоге отражает потребность нашей страны в гарантированном обеспечении гражданам условий, необходимых для цивилизованной жизни, совершенствования и развития.

Основой суверенитета любой страны, как известно, является ее национальная безопасность (НБ), обеспечение которой возложено в качестве одной из важнейших функций на государство. Страны, не обеспечивающие свою национальную безопасность, как правило, теряют свой суверенитет, а их внутренняя и внешняя политика определяется другими, более развитыми государствами. Национальная безопасность любого государства является составной частью международной безопасности, которая, в свою очередь, входит в планетарную безопасность.

Необходимо отметить, что, различная трактовка понятия «национальная безопасность» вводит в заблуждение обычных граждан, специалистов и руководителей, а также не способствует формированию наиболее оптимальной, научно-обоснованной системы национальной безопасности России, что, в свою очередь, так или иначе, отражается на процессе реализации мероприятий по обеспечению этого системообразующего вида безопасности страны. По мнению авторов, наступило время применять единый понятийный аппарат, что позволит четко, ясно и однозначно формулировать понятия и термины, касающихся национальной безопасности Российской Федерации и составляющих ее видов. По мнению авторов, использование единого понятийного аппарата позволит повысить эффективность практической реализации мероприятий по обеспечению требуемого сегодня уровня национальной безопасности нашей страны.

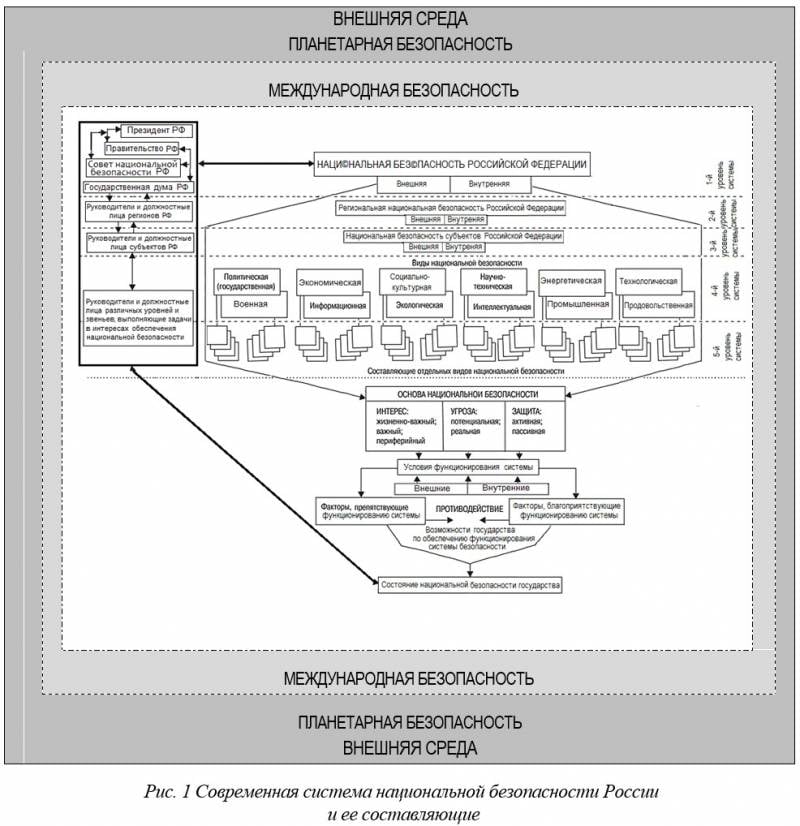

Для понимания сущности термина «национальную безопасность России» ее следует рассматривать комплексно с системных позиций, чтобы видеть целостность, сбалансированность, целенаправленность функционирования и саморегулирования, а также другие ее свойства, характеризующие ее как сложную систему определенного качественного уровня. Система национальной безопасности Российской Федерации находится не в вакууме, а функционирует во внешней среде, каковыми являются системы более высокого порядка (уровня) международной и система планетарной безопасности.

С позиций комплексного системного подхода национальная безопасность раскрывается в нескольких аспектах, а именно:

• как составная часть – подсистема систем более высокого уровня, каковыми являются международная и планетарная безопасности;

• как сложная многоуровневая система, включающая свои подсистемы (составные части) более низкого порядка (например, военная, техническая, интеллектуальная, информационная безопасности и их составляющие);

• как внутреннее или внешнее состояние (положение) государства, его отдельных регионов и субъектов, при котором отсутствуют реальные и потенциальные угрозы национальным интересам государства, а при их возникновении – как система мер по обеспечению охраны/защиты интересов граждан, общества и страны.

Очевидно, что по своей сути национальная безопасность Российской Федерации является не национальной, а много- или интернациональной безопасностью, то есть некой совокупностью национальных безопасностей каждого находящейся на территории страны региона и субъекта (республики, автономного округа и автономной области и др.) и каждого населяющего Россию народа. Национальную безопасность России целесообразно рассматривать в виде сложной системы, включающей в себя, по крайней мере, подсистемы пяти уровней (рис.1) [4].

Определение системы, её сущность и функции

В самом общем случае под системой понимается соединение множества элементов, находящихся во взаимосвязях друг с другом (синергичностью ), образующих целостность или составляющих единое целое, обладающих определенным порядком подчиненности (иерархичностью) и выполняющих общую функцию [1]. Очевидно, что о современной системе национальной безопасности России невозможно говорить без учета этого определения. Для понимания сущности современной системы национальной безопасности России авторами в качестве одного из вариантов предлагается следующее определение: «Под системой национальной безопасности России следует понимать комплекс (совокупность) взаимосвязанных элементов (подсистем) – видов и подвидов безопасностей, объединённых в единое функциональное целое, базирующееся на многонациональных долгосрочных интересах, реальных и потенциальных угрозах этим интересам, и на защите этих интересов от внешних и внутренних угроз».

Внутреннее содержание системы национальной безопасности России заключается в единстве функционирования, взаимосвязи и взаимодействии составляющих ее видов (элементов/подсистем) на всех уровнях в различных условиях, включая экстремальные.

Для обеспечения повседневного функционирования системы национальной безопасности государство располагает организационно-штатной структурой органов, сил, средств, различных организаций, реализующих комплекс мероприятий, направленных на охрану/защиту национальных интересов Российской Федерации в целом, ее регионов, субъектов и населяющих их народов в частности.

С процессуальной точки зрения система национальной безопасности России предполагает взаимодействие различных государственных институтов, органов власти, руководителей всех звеньев и уровней, выполняющих задачи в интересах обеспечения и поддержания адекватного в данных конкретных условиях уровня национальной безопасности.

Функциональным назначением системы национальной безопасности России являются:

— определение жизненно-важных, важных и периферийных, долговременных и краткосрочных интересов, и их ранжирование по своей значимости;

— выявление, прогноз и оценка потенциальных и реальных внутренних и внешних угроз, их всесторонний анализ и ранжирование по степени опасности и значимости;

— принятие адекватных соизмеримых с уровнем угроз(ы) мер, необходимых и достаточных для обеспечения защиты национальных интересов Российской Федерации;

— создание благоприятных условий жизнедеятельности и развития, как отдельного гражданина и населяющих нашу страну всех народов и народностей, каждого региона и субъекта РФ, так и всего государства в целом;

— анализ, оценка и прогноз негативных и позитивных факторов обеспечения национальной безопасности, их воздействие на состояние национальной безопасности Российской Федерации и их учет при выборе способов защиты государства и граждан.

О структуре системы национальной безопасности России

Система национальной безопасности России (см. рис. 1) является самостоятельной сложной многоуровневой системой, обладающей определенным порядком подчиненности и имеющей в своей структуре не менее пяти уровней:

1-й уровень системы – национальная безопасность Российской Федерации.

2-й уровень системы – региональная национальная безопасность Российской Федерации (национальная безопасность регионов РФ).

3-й уровень системы – национальная безопасность субъектов Российской Федерации (национальная безопасность субъектов РФ).

4-й уровень системы — виды национальной безопасности (подсистемы НБ).

5-й уровень системы — составляющие видов национальной безопасности (подсистемы видов НБ).

Внесистемным элементом национальной безопасности России, замыкающим систему НБ посредством обратной связи, является ее блок управления, включающий не менее пяти уровней власти (см. рис. 1).

1-й уровень – президент Российской Федерации, Совет национальной безопасности, правительство страны, Государственная дума; 2-й уровень – руководители регионов; 3-й уровень – руководители субъектов РФ и 4-й уровень – должностные лица, в обязанности которых входит организация, дальнейшее развитие и непосредственное руководство национальной безопасностью страны.

Руководители и должностные лица указанных уровней власти определяют назначение и состав системы (подсистемы) НБ на своем уровне, и в пределах своей компетенции, организуют взаимосвязь и взаимодействие ее составных элементов (подсистем), ставят задачи и определяют цели их функционирования, контролируют процесс функционирования, подводят итоги, оценивают достигнутые результаты, определяют эффективность функционирования отдельных элементов/подсистем и системы национальной безопасности в целом и несут персональную ответственность.

Национальная безопасность России базируется на жизненно-важных, важных и периферийных, долговременных и краткосрочных национальных интересах; потенциальных и реальных угрозах национальным интересам; активной и пассивной защите национальных интересов [3, 4].

Под национальными интересами Российской Федерации понимаются объективно значимые потребности личности, общества и государства в обеспечении их защищенности и устойчивого развития, а под угрозами национальной безопасности — совокупность условий и факторов, создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам [2].

По мнению авторов, в XXI веке первопричиной многих угроз в мире является неравномерность распределения на Земле биологических, минеральных и химических природных ресурсов, на которые претендуют разные (практически все) страны. Угроза национальным интересам России как раз состоит в том, что на ее территории, включая и арктическую зону, находятся огромные запасы различных полезных ископаемых.

Под защитой национальной безопасности следует понимать, прежде всего, комплекс мер, направленных на обеспечение национальной безопасности, предупреждением различного рода угроз, практическую реализацию мероприятий по поддержанию и восстановлению положения (состояния) отдельных регионов, субъектов и страны в целом, общества и граждан, при которых национальные интересы не нарушаются [3, 4].

Очевидно, что при отсутствии угроз национальным интересам, их защита не требуется и, наоборот, при наличии реальных или возникновении потенциальных угроз национальным интересам необходима их защита со стороны государства.

Элементы (подсистемы) системы национальной безопасности всех уровней взаимосвязаны между собой как по вертикали, так и по горизонтали, и постоянно взаимодействуют в процессе функционирования всей системы.

За последние двадцать лет в Российской Федерации сложилась современная система национальной безопасности, функционирование которой создает (поддерживает) необходимые и достаточные условия для нормальной жизнедеятельности и всестороннего относительно устойчивого развития страны, ее регионов и субъектов, общества и граждан в условиях воздействия реальных и потенциальных внешних и внутренних угроз.

Система национальной безопасности, как и любая другая сложная система должна удовлетворять определенным требованиям и обладать, присущими ей, отличительными признаками (свойствами), формирующими ее качественное состояние. Такими признаками (свойствами) современной системы НБ РФ являются:

— совокупность (комплекс) элементов или отдельных подсистем, выполняющих общую функцию;

— взаимосвязь и взаимодействие формирующих систему элементов (подсистем) в процессе их функционирования по прямому назначению;

— объединение элементов (подсистем) в единое функциональное целое;

— автономность и самостоятельность отдельных элементов (подсистем);

— сложная многоуровневая структура взаимосвязанных подсистем (элементов), включающих в себя не менее сложные многоуровневые подсистемы (элементы);

— заданное качество подсистем (элементов), формирующим качественное состояние всей системы;

— устойчивость и способность адаптироваться к постоянно изменяющимся внутренним и внешним условиям;

— потенциальная и фактическая эффективность функционирования;

— синергичность.

Кроме того, с позиций комплексного системного подхода современную систему национальной безопасности Российской Федерации следует рассматривать как замкнутую, организующую и организуемую, управляющую и управляемую, динамическую систему.

При системном подходе существующая сегодня система НБ РФ воспринимается как совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов (подсистем), имеющая вход (задачи), выход (цели), связи с внешней средой (системой планетарной и международной безопасностью) и обратные связи. Такой подход позволяет учитывать природу количественно-качественных характеристик внутренних и внешних взаимосвязей системы, видеть динамику их изменения в пространстве и во времени, выявлять и использовать интеграционные свойства системы, являющиеся результатом внутреннего взаимодействия всех её составных элементов (подсистем).

Созданная к настоящему времени система НБ РФ полностью удовлетворяет требованиям [1], предъявляемым к ней сегодня, а, именно:

— отражает с учетом возможностей государства перечень решаемых в процессе своего функционирования задачи;

— чётко формулирует конкретные цели создания и функционирования системы;

— выявляет, анализирует и оценивает возможные альтернативные пути достижения поставленных целей;

— исключает конфликты и противоречия между целями отдельных подсистем (элементов) и целям всей системы;

— формирует в системе и подсистемах разнокачественные вертикальные и горизонтальные связи и взаимодействия;

— предусматривает усложнение задач, определяет новые цели функционирование системы, адаптацию к изменяющимся внешним и внутренним условиям и дальнейшее развитие;

— придает заданное качество (комплекс свойств) системе, необходимое для надежного функционирования в постоянно изменяющихся современных условиях.

Основной целью функционирования системы национальной безопасности нашей страны является обеспечение таких условий развития России (ее регионов, субъектов и населения), при которых исключено или в максимальной степени ослаблено негативное воздействие различных угроз национальным интересам со стороны одной или нескольких стран, различных организаций и отдельных физических лиц, как внутри страны, так и за ее пределами.

Система НБ РФ функционирует во внешней среде, представленной сложной двухуровневой системой, включающей планетарную безопасность и международную безопасность (см. рис.1).

Составляющие национальной безопасности России

В настоящее время национальная безопасность России в соответствии с [2] включает 16 видов безопасностей, однако по своей значимости и приоритетности эти безопасности не равнозначны. Некоторые виды национальной безопасности, несмотря на то, что они являются ее составляющими, далеко выходят за границы нашего государства. К числу таких безопасностей следует отнести, например, экологическую, военную, интеллектуальную [3, 4] и информационную безопасности. По мнению авторов при нарушении этих составляющих НБ, обеспечение других видов НБ становится практически не возможным.

Кроме того, каждый вид или составляющая НБ сами по себе является сложной системой, состоящей из своих видов и подвидов, так, экологическая безопасность [3], в соответствии с действующими сегодня руководящими документами, включает не менее 14 составляющих или отдельных подсистем.

Виды НБ формируют 4-й уровень системы национальной безопасности, а их составляющие или подвиды/подсистемы — соответственно 5-й уровень. (рис.1).

Выводы

1. В настоящее время в Российской Федерации сложилась система национальной безопасности, функционирующая во внешней среде — системах международной и планетарной безопасностей.

2. Современная система национальной безопасности России представляет собой комплексную сложную многоуровневую закрытую систему, элементы (подсистемы) которой представлены безопасностями различных уровней, взаимодействующими между собой и объединёнными в единое функциональное целое посредством прямых и обратных взаимосвязей.

3. Система национальной безопасности России показала свою работоспособность в сложившихся непростых внешних и внутренних условиях, что объективно подтверждается наличием таких условий, которые дают возможность позитивно развиваться нашему государству, отдельным регионам и субъектам, российскому обществу и отдельным гражданам всех наций и народностей, населяющих многонациональную Российскую Федерацию.

4. Современная система национальной безопасности Российской Федерации динамически развивается, совершенствуется и постоянно адаптируется к стремительно изменяющимся внешним и внутренним условиям.

Очевидно, что единый понятийный аппарат в вопросе национальной безопасности и правильное понимание ее сущности позволит разработать рациональные мероприятия по обеспечению и дальнейшему поддержанию на требуемом уровне безопасности нашей страны.

Использованная литература

1. М. С. Бакулина. Системный и комплексный подходы: сходство и различия. // Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. — Красноярск: КГПУ им. В.П. Астафьева, 2011, с. 168-173.

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации //Указ президента РФ от 31.12.2015 года № 683.

3. Дубровин Е.Р., Дубровин И.Р. Экологическая безопасность в системе национальной безопасности России. // Мир человека, том 9, № 1– СП-б.: ГУСЭ, 2009, с. 73-79.

4. Дубровин И.Р., Дубровин Е.Р. Интеллектуальная безопасность. //Мост № 57.– СПб.: 2004, с. 54-55.

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Под национальной безопасностью РФ понимается безопасность её многонационального народа как носителя суверенитета и единственного источника власти в Российской Федерации.

Система обеспечения национальной безопасности (СОНБ) РФ – это совокупность органов, сил и средств обеспечения национальной безопасности, осуществляющих в соответствии с Конституцией и законодательством РФ меры политического, правового, организационного, экономического, военного и иного характера, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства. Осн. функции СОНБ РФ: получение и оценка информации об угрозах национальной безопасности в разл. областях жизнедеятельности, выработка и принятие решений по реагированию и доведение их до исполнителей; организация конкретных действий по устранению, нейтрализации или минимизации угроз.

СОНБ РФ включает в себя гос. и негос. системы. К первой относятся гос. институты (законодательные, исполнительные, судебные), принимающие участие в процессе выработки решений и реализации мер политического, правового, организационного, экономического, военного и иного характера, которые направлены на обеспечение безопасности личности, общества и государства. Негосударственная система включает в себя общественные объединения, к которым относятся и средства массовой информации, а также частные лица, способные оказать влияние на формирование и реализацию политики обеспечения национальной безопасности. Наличие и одновременное функционирование этих составных частей СОНБ создают стабильность в стране и то необходимое равновесие, которое способно уберечь общество и государство от раскола, социальных потрясений и бед.

Правовую основу функционирования СОНБ РФ составляют: Конституция РФ, законы РФ «О безопасности» (1992), «О Государственной границе РФ» (1993), «О государственной тайне» (1993), Федеральные конституционные законы «О судебной системе РФ» (1996), «О правительстве РФ» (1997), «О чрезвычайном положении» (2001), «О военном положении» (2002), Федеральные законы «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (1994), «О пожарной безопасности» (1994), «Об оперативно-розыскной деятельности» (1995, изменения 1997), «Об обороне» (1996, изменения 1999, 2003), «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (1997), «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» (1997), «О борьбе с терроризмом» (1998, изменения 2002), «Об охране атмосферного воздуха» (1999), «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (1999), «Об основах охраны труда в РФ» (1999), «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (2000), «Об охране окружающей среды» (2002) и др., а также совокупность международных актов, содержащих общепризнанные юридические принципы и нормы, которые регулируют отношения между государствами в целях поддержания и укрепления всеобщего мира и международной безопасности.

Осн. концептуальные документы функционирования СОНБ РФ: Государственная стратегия экономической безопасности РФ (1996), Концепция государственной национальной политики РФ (1996), Концепция национальной безопасности РФ (2000), Концепция внешней политики РФ (2000), Военная доктрина РФ (2000), Доктрина информационной безопасности РФ (2000), Основы политики РФ в области военно-морской деятельности до 2010 (2000), Основы политики РФ в области космической деятельности (2001), Морская доктрина РФ на период до 2020 (2001), Основы политики РФ в области развития оборонно-промышленного комплекса на период до 2010 и дальнейшую перспективу (2001), Основы государственной политики РФ в области развития науки и технологий на период до 2010 и дальнейшую перспективу (2002), Основы государственной политики РФ по военному строительству на период до 2010 (2002), Основы военно-технической политики РФ на период до 2015 и дальнейшую перспективу (2003) и др., утверждённые Президентом РФ.

Органы обеспечения национальной безопасности

В формировании и реализации политики обеспечения национальной безопасности РФ принимают участие в пределах своих полномочий Президент РФ, Совет безопасности РФ, Федеральное собрание РФ, Правительство РФ, судебные органы, Прокуратура РФ, федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов РФ.

Президент РФ является важнейшим действующим институтом СОНБ РФ. Он формирует и возглавляет Совет безопасности РФ, руководит в пределах своих конституционных полномочий органами и силами обеспечения национальной безопасности РФ, санкционирует действия по обеспечению национальной безопасности, в соответствии с законодательством РФ формирует, реорганизует и упраздняет органы и силы обеспечения национальной безопасности, выступает с посланиями, обращениями и директивами по проблемам национальной безопасности, в своих ежегодных посланиях Федеральному собранию уточняет отдельные положения Концепции национальной безопасности РФ. В военной области в функции Президента РФ входит руководство строительством, подготовкой и применением военной организации государства, утверждение военной доктрины, осуществление функций Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами (ВС) РФ, назначение на должность и освобождение от должности лиц высшего командования ВС РФ, в случае агрессии против России или непосредственной военной угрозы – введение на территории РФ или в отдельных её местностях военного положения с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Гос. думе. При возникновении внутренних угроз национальной безопасности Президент РФ может вводить на территории РФ или отдельных её местностях чрезвычайное положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Гос. думе.

Совет безопасности РФ (СБ РФ) – конституционный орган, осуществляющий подготовку решений Президента РФ по вопросам обеспечения защищённости жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, проведения единой гос. политики в области обеспечения национальной безопасности (см. также ст. Совет безопасности РФ).

Федеральное собрание РФ на основе Конституции РФ по представлению Президента РФ и Правительства РФ формирует законодательную базу в области обеспечения национальной безопасности РФ, принимает решение о возможности использования ВС РФ за пределами территории РФ, а также утверждает указы Президента РФ о введении военного или чрезвычайного положения на территории страны или в её отдельных местностях.

Правительство РФ координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти, а также органов исполнительной власти субъектов РФ по разработке и реализации мероприятий в области обеспечения национальной безопасности, обеспечивает выполнение федеральных целевых программ, планов и директив в этой области, осуществляет меры по обеспечению материальными и финансовыми ресурсами органов, сил и средств обеспечения национальной безопасности. Правительство РФ несёт ответственность за состояние ВС РФ. Оно руководит деятельностью подведомственных ему организаций по вопросам обороны страны и организует оснащение ВС РФ и др. войск вооружением и военной техникой, обеспечивает их материальными средствами, ресурсами и услугами. На Правительство РФ возложены также организация выполнения обязательств по международным договорам в области обороны страны, ведение переговоров по мерам доверия между государствами и взаимному снижению уровня военной безопасности, в т.ч создание условий коллективной безопасности.

Судебные органы РФ обеспечивают защиту конституционного строя в РФ, руководствуясь Конституцией и законами РФ, конституциями и законами республик в составе РФ; осуществляют правосудие по делам о преступлениях, посягающих на безопасность личности, общества и государства; обеспечивают судебную защиту граждан, общественных и иных организаций и объединений, чьи права были нарушены в связи с деятельностью по обеспечению безопасности (см. также раздел Государственная политическая система).

Прокуратура РФ осуществляет от имени РФ надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением действующих на её территории законов, уголовное преследование в соответствии с законодательством РФ, координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью (см. также раздел Государственная политическая система).

Федеральные органы исполнительной власти обеспечивают исполнение законодательства РФ, решений Президента РФ и Правительства РФ в области национальной безопасности. Основные из этих органов, непосредственно связанные с решением вопросов обеспечения национальной безопасности России, следующие:

Мин-во обороны (МО) РФ – проводит гос. политику и осуществляет гос. управление в области обороны страны (см. также ст. Вооружённые силы РФ);

Мин-во иностранных дел (МИД) РФ – обеспечивает дипломатическими средствами защиту национальной безопасности, суверенитета, территориальной целостности, др. интересов РФ на международной арене (см. также ст. Министерство иностранных дел РФ);

Мин-во внутренних дел (МВД) РФ – осуществляет в пределах своих полномочий гос. управление в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения общественной безопасности (см. также ст. Министерство внутренних дел РФ);

Мин-во РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) – проводит гос. политику и осуществляет гос. управление в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (см. также ст. Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий);

Мин-во юстиции (Минюст) РФ – решает задачи обеспечения прав и законных интересов личности и государства, правовой защиты интеллектуальной собственности;

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ – осуществляет в пределах своих полномочий решение задач по обеспечению безопасности РФ, охрану гос. границы РФ (см. также ст. Федеральная служба безопасности РФ);

Служба внешней разведки (СВР) РФ – осуществляет разведывательную деятельность в интересах обеспечения национальной безопасности РФ от внешних угроз (см. также ст. Служба внешней разведки РФ);

Федеральная служба охраны (ФСО) РФ – осуществляет охрану высших должностных лиц и высших органов гос. власти РФ (см. также ст. Федеральная служба охраны РФ);

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ – обеспечивает осуществление мер и координацию деятельности гос. органов исполнительной власти по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ;

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю РФ – возглавляет гос. систему защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную или служебную тайну, от иностранных технических разведок, а также контроля экспорта товаров, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании вооружения и военной техники.

Кроме того, и многие другие федеральные органы исполнительной власти РФ в процессе своей деятельности в той или иной степени касаются вопросов обеспечения национальной безопасности.

Органы исполнительной власти субъектов РФ взаимодействуют с федеральными органами исполнительной власти по вопросам исполнения законодательства РФ, решений Президента РФ и Правительства РФ в области национальной безопасности, а также федеральных программ, планов и директив, издаваемых Верховным главнокомандующим ВС РФ в области военной безопасности России. Совместно с органами местного самоуправления они проводят мероприятия по привлечению граждан, общественных объединений и организаций к оказанию содействия в решении проблем национальной безопасности, вносят в федеральные органы исполнительной власти предложения по совершенствованию СОНБ РФ.

Силы обеспечения национальной безопасности

Силы обеспечения национальной безопасности включают в себя ВС РФ (см. ст. Вооружённые силы РФ), другие войска, воинские формирования и ведомства, в которых в соответствии с законодательством РФ предусмотрена военная служба, а также структурные подразделения федеральных органов исполнительной власти, на которые возлагаются функции по обеспечению национальной безопасности. Полномочия сил обеспечения национальной безопасности определяются соответствующими законодательными актами.

Кроме ВС РФ к осн. силам обеспечения национальной безопасности относятся:

Внутренние войска – войска, входящие в систему МВД России и предназначенные для обеспечения безопасности личности, общества и государства, защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина от преступных и иных противоправных посягательств. Осн. задачи: участие совместно с органами внутренних дел в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, локализации и блокировании районов чрезвычайного положения или районов вооружённых конфликтов; участие в разоружении и ликвидации незаконных вооружённых формирований и организованных преступных групп; участие в пресечении актов терроризма; охрана важных гос. объектов и специальных грузов; участие в территориальной обороне РФ в военное время; оказание содействия пограничным войскам в охране гос. границы. В своём составе внутренние войска имеют соединения и воинские части оперативного назначения, специальные моторизованные соединения и воинские части; соединения и воинские части по охране важных гос. объектов и специальных грузов; авиационные воинские части; разведывательные воинские части (подразделения), воинские части (подразделения) специального назначения. Соединения и воинские части входят в состав округов внутренних войск, за исключением соединений и воинских частей, непосредственно подчинённых главнокомандующему внутренними войсками МВД России.

Пограничные войска – воинские формирования, предназначенные для защиты и охраны гос. границы, а также выявления, предупреждения и пресечения преступлений и административных правонарушений в сфере защиты и охраны гос. границы. Входят в систему ФСБ России. В составе пограничных войск – пограничные отряды, морские и авиационные соединения и части.

Войска гражданской обороны – соединения, воинские части и подразделения, предназначенные для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (аварий, катастроф, стихийных бедствий) и применения противником совр. средств поражения, проведения спасательных, неотложных аварийно-восстановительных и др. работ. Находятся в подчинении МЧС России. Как составная часть сил гражданской обороны РФ свои задачи выполняют самостоятельно или совместно с невоенизированными формированиями, в некоторых случаях – совместно с частями ВС РФ. В военное время могут привлекаться для создания оборонительных рубежей, восстановительных работ, выполнения задач территориальной обороны.

Железнодорожные войска РФ – специальные войска, предназначенные для технического прикрытия, восстановления и заграждения железных дорог в целях обеспечения боевой и мобилизационной деятельности ВС РФ и других войск, воинских формирований и органов, для строительства как в военное, так и мирное время новых и повышения живучести и пропускной способности действующих железных дорог, для восстановления железных дорог, разрушенных в результате стихийных бедствий, а также для выполнения задач в соответствии с международными договорами РФ.

В соответствии с федеральным законодательством внутренние войска, пограничные войска, войска гражданской обороны и железнодорожные войска, кроме осуществления своих непосредственных функций, совместно с ВС РФ участвуют в отражении агрессии против РФ, а также выполняют иные задачи в области обороны государства. Для выполнения отдельных задач в области обороны страны привлекаются, кроме того, инженерно-технические, дорожно-строительные и др. воинские формирования при федеральных органах исполнительной власти.

В целях централизованного руководства обеспечением военной безопасности РФ осуществляются единое стратегическое и оперативное планирование применения ВС РФ и других войск в интересах обороны, разработка мобилизационных планов для удовлетворения их потребностей в военное время, программно-целевое планирование военного строительства на основе долгосрочных (10–15 лет), среднесрочных (4–5 лет) и краткосрочных (1–2 года) документов.

Средства обеспечения национальной безопасности

К средствам обеспечения национальной безопасности относится совокупность политических, дипломатических, экономических, правовых, военных и др. мер, а также имущество, ресурсы и техника, используемые для обеспечения национальной безопасности.

Для предотвращения разл. рода войн и мирного разрешения назревающих военных конфликтов (особенно на своей территории), нейтрализации и парирования внешних и внутренних угроз национальной безопасности большое значение имеет применение несиловых мер, к которым относятся следующие:

- политические меры – встречи глав государств, правительств, политических делегаций; переговоры и консультации по активизации межгосударственных отношений; проведение совещаний, конференций руководства военно-политических союзов по оценке угрозы и выработки рекомендаций для совместных действий; использование международных институтов (ООН, ОБСЕ и др.) для принятия санкций по отношению к государствам, дестабилизирующим международную обстановку;

- дипломатические меры – переговоры по вопросам, вызвавшим напряжённость во взаимоотношениях государств; укрепление мер доверия; перенос, отмена визитов политических лидеров, гос. делегаций; передача руководству государств, дипломатическим службам нот, требований, меморандумов, разъяснений в связи с создавшейся ситуацией; разрыв дипломатических отношений;

- экономические меры – нейтрализация неблагоприятных воздействий на экономику страны путём принятия ответных мер на дискриминационные действия иностранных государств в торгово-экономической, научно-технической, финансовой и др. сферах, введение эмбарго, принятие мер тарифного и нетарифного регулирования; повышение устойчивости банковского сектора, исключающего возможность возникновения системных кризисов; повышение эффективности валютного регулирования и валютного контроля, борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, нелегальным вывозом капитала, а также борьбы с финансированием террористических организаций; обеспечение эффективного использования всех видов ресурсов (трудовых, природных, интеллектуальных, информационных, финансовых и др.), повышение конкурентоспособности на основе технической модернизации национальной промышленности; создание условий для достижения уровня и качества жизни населения, гарантирующих социальный мир и политическую стабильность в стране; создание необходимого и достаточного государственного материального резерва (мощностей и материалов) для обеспечения мобилизационных нужд, а также стратегических запасов материальных ресурсов для противодействия резким конъюнктурным колебаниям на мировых товарных и фондовых рынках; создание законодательных и экономических условий снижения криминализации общества и хозяйственно-финансовой деятельности и др. Система защиты национальных интересов РФ в области экономики базируется на установлении и нормативно-правовом закреплении обязательных процедур по формированию целевых установок, программных мер и действий, обеспечивающих выявление, локализацию и противодействие угрозам экономической безопасности страны;

- правовые меры – требования соблюдения норм международного права, положений договоров и соглашений; подписание двусторонних и многосторонних договоров и соглашений по урегулированию правовых взаимоотношений; использование юридических средств и международных правовых институтов (Международный суд ООН, Европейский суд и др.);

- военные меры – демонстрация перевода регулярных вооружённых сил на штаты военного времени, резерва на военное положение; формирование новых соединений и частей; перебазирование и рассредоточение сил и средств военной авиации и флота; демонстрация оперативного развёртывания соединений и частей вдоль гос. границы; приведение стратегических ядерных сил в высшую степень боевой готовности; поддержание боевого потенциала, боевой и мобилизационной готовности ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов на необходимом уровне;

- информационно-психологические меры – пропаганда необходимости соблюдения международных договоров и соглашений; информационно-психологическое воздействие на государства с целью удержания их от оказания помощи странам, готовящим конфликт (участвующим в конфликте); информирование населения и войска о причинах и истинных целях конфликта; информационно-психологические операции по предотвращению разжигания национальной вражды и др. деструктивных настроений и действий;

- военно-технические меры – создание и поддержание целостной системы вооружения РФ, представляющей собой взаимоувязанную совокупность вооружения ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов, обеспечивающей решение задач обороны и безопасности страны на требуемом уровне. Этот уровень достигается реализацией военно-технической политики – системы взглядов и практических действий, реализуемых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ непосредственно в целях военно-технического обеспечения национальной безопасности государства. Осн. цель военно-технической политики – обеспечение концептуального, организационного, технического и иного единства системы вооружения РФ, оборонно-промышленного и научно-технологического комплексов, а также военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами на основе методов программно-целевого планирования и прогнозирования;

- научно-технологические меры – обеспечение на основе государственной инновационной политики реализации стратегических национальных приоритетов РФ, включающих повышение качества жизни населения, достижение экономического роста, развитие фундаментальной науки, образования, культуры, обеспечение обороны и безопасности страны.

При решении определённых и непредвиденных задач обеспечения национальной безопасности в режиме обычных, оптимальных и экстремальных условий большую роль играют разл. рода ресурсы, представляющие собой совокупность известных на данный момент средств и источников их получения.

В системе средств обеспечения национальной безопасности большое значение имеют вооружение и военная техника, предназначенные для поражения или уничтожения живой силы, техники и сооружений противника, защиты от действия его оружия, а также для боевого, технического и тылового обеспечения военных действий. Причём наличие у России ракетно-ядерного оружия считается важнейшим и решающим элементом сдерживания возможного агрессора и сохранения стратегической стабильности.

Виды обеспечения национальной безопасности предусматривают решение проблем национальной безопасности в разл. сферах общественной жизни и человеческой деятельности: политической, экономической, социальной, военной, информационной, экологической и др. Все виды обеспечения национальной безопасности тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга (напр., военная безопасность не может быть обеспечена при слабой и неэффективной экономике). Каждый из видов обеспечения национальной безопасности в зависимости от характера источников угроз имеет внешний и внутренний аспекты. В зависимости от объекта, жизненно важные интересы которого защищаются от внутренних и внешних угроз, выделяются такие виды обеспечения национальной безопасности, как безопасность личности, общества, государства и иных объектов.

Международное сотрудничество в сфере обеспечения национальной безопасности РФ

Стратегический курс России во внешней политике сочетает твёрдость в отстаивании своих национальных интересов с необходимой гибкостью и учётом реальных возможностей и ресурсов.

Россия как правопреемница СССР является постоянным членом Совета Безопасности ООН, участвует в деятельности всех специализированных учреждений ООН, ратифицировала подавляющее большинство международных конвенций и договоров, относящихся к сфере международной безопасности. Особенно важна в этом отношении активная деятельность России в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) и Организации по выполнению Конвенции о запрещении химического оружия.

Новая схема сотрудничества между Россией и НАТО, выработанная на саммите в 2002 в Риме, создала конструктивную альтернативу расширению альянса. Созданный Совет Россия – НАТО позволяет осуществлять трансформацию альянса в направлении, отвечающем интересам общеевропейской безопасности. Данной цели отвечает работа России и в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Развитие диалога с США и Евросоюзом способствовало принятию ими важных для России решений, направленных на поддержание стратегической стабильности, признание рыночного статуса рос. экономики и повышение кредитных возможностей России в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Закреплён полноправный статус России в «группе восьми». На саммите «восьмёрки» в 2002 в Кананаскисе одобрена масштабная инициатива глобального партнёрства в области нераспространения оружия и материалов массового уничтожения.

Одновременно в рамках многосторонней внешней политики осуществлялось активное продвижение интересов России на Востоке, особенно в отношениях с такими крупными государствами, как Китай, Индия, Япония, Иран. Отношения с Китаем выведены на качественно новый уровень со вступлением в силу в 2001 Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Стратегическое партнёрство с КНР – важный фактор не только взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, но и укрепления международного положения России в целом. Существенным достижением стало создание в 2002 Шанхайской организации сотрудничества и налаживание механизмов взаимодействия с этой организацией, прежде всего в борьбе с международным терроризмом.

Приоритетом внешней политики России является Содружество Независимых Государств (СНГ). На этом фоне открываются дополнительные возможности для закрепления России в качестве осн. центра притяжения на постсоветском пространстве. В мае 2003 положено начало работы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Набирает динамику деятельность Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), других интеграционных структур в рамках СНГ.

В целом конструктивная неконфронтационная линия в мировых делах, в т. ч. в рамках Совета Безопасности ООН и на других многосторонних форумах, способствовала укреплению авторитета России как одной из ключевых держав, участвующих в формировании новой системы глобальной безопасности и осн. контуров мироустройства 21 в. (см. также ст. Внешняя политика Российской Федерации).

Россия осуществляет военное сотрудничество с иностранными государствами на основе двусторонних и многосторонних договоров, межправительственных соглашений. В своей внешней политике она стремится к тому, чтобы использовать военное сотрудничество не только как средство против развязывания войн и вооружённых конфликтов, но и как способ обеспечения коллективной безопасности. Военное сотрудничество помогает успешнее реализовать военно-политические цели, которые трудно или невозможно достичь самостоятельно.

Приоритетным направлением деятельности РФ, оказывающим значительное влияние на обеспечение национальной безопасности и развитие экономики страны, является военно-техническое сотрудничество (ВТС) с иностранными государствами. ВТС для России – источник дополнительных финансовых средств для развития экономики: доходы от экспорта продукции военного назначения стали одним из важнейших факторов, определяющих финансирование и развитие оборонно-промышленного комплекса. ВТС способствует решению целого ряда других стратегических задач гос. строительства РФ – переориентации рос. экспорта в сферу поставок не природных ресурсов, а высокотехнологичной продукции и является важным инструментом внешней политики страны, существенно влияющим на международный престиж России.

Библиографическое описание:

Федоренко, А. В. Общая характеристика органов государственной власти по вопросам обеспечения национальной безопасности в Российской Федерации / А. В. Федоренко. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2022. — № 5 (400). — С. 237-239. — URL: https://moluch.ru/archive/400/88471/ (дата обращения: 20.05.2023).

Целями обеспечения государственной и общественной безопасности являются защита конституционного строя Российской Федерации, обеспечение ее суверенитета, независимости, государственной и территориальной целостности, защита основных прав и свобод человека и гражданина, укрепление гражданского мира и согласия, политической и социальной стабильности в обществе, совершенствование механизмов взаимодействия государства и гражданского общества, укрепление законности и правопорядка, искоренение коррупции, защита граждан и всех форм собственности, традиционных российских духовно-нравственных ценностей от противоправных посягательств, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (п. 46 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации) [1].

Таким образом, полагаем, что в Стратегии прямо указано на роль и место правоохранительных органов в системе обеспечения национальной безопасности.

Служба в органах внутренних дел — федеральная государственная служба, представляющая собой профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации (далее — граждане) на должностях в органах внутренних дел Российской Федерации (далее — органы внутренних дел), а также на должностях, не являющихся должностями в органах внутренних дел, в случаях и на условиях, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и (или) нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации [2].

Анализ нормативного правового регулирования и результатов деятельности органов внутренних дел показывает, что, несмотря на отсутствие прямого закрепления их участия в обеспечении национальной безопасности, они выполняют задачи по обеспечению практически всех ее видов [3].

Основными задачами, отнесенными к сфере компетенции МВД России, являются обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, противодействие преступности, охрана общественного порядка и собственности, обеспечение общественной безопасности [4].

В структуру правоохранительных органов входит значительное количество подразделений, рассмотрим несколько из них.

Главное управление по вопросам миграции в части обеспечения национальной безопасности осуществляет следующие функции и полномочия [5]:

— выработка и реализация государственной политики, нормативно-правовое регулирование, а также правоприменительные функции по федеральному государственному контролю (надзору) в сфере миграции.

В данном случае речь идет о легальном пребывании иностранных граждан на территории России и/или лиц без гражданства, внутренний контроль передвижения граждан. По-нашему мнению, это один из малоизвестных, но в о же время достаточно эффективный способ обеспечения национальной безопасности, так как благодаря достоверной и емкой информации о всех миграционных процессах, государство (с использование спец служб) имеет возможность своевременно пресекать любое посягательство и/или организацию такового на национальную безопасность. Например, стремительный выезд из России граждан конкретного иностранного государства или нескольких государств может свидетельствовать о наличии угрозы внешней опасности для национальной безопасности РФ.

Главное управление собственной безопасности [6]. В соответствии с п. 10 Положения о Главном управлении собственной безопасности Министерства внутренних дел Российской Федерации, к основным задачам собственной безопасности относится организация и участие в формировании основных направлений государственной политики в сферах обеспечения собственной безопасности, противодействия коррупции в системе МВД России, государственной защиты сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, федеральных государственных гражданских служащих и их близких.

Борьба с коррупций входит в перечень первоочередных задач, стоящих перед Главой государства и Правительством. Своевременное выявление коррупционных деяний, совершенных должностными лицами, позволяет избежать информационных потерь (разглашение сведений, составляющих государственную тайну, например), возможности посягательств на национальную безопасность через должностных лиц и т. д. Это и есть по-нашему мнению основной задачей УСБ, кроме того, следует отметить, что сотрудники собственной безопасности имеют широкий спектр должностных полномочий, в том числе и осуществление оперативно-розыскной деятельности, также следует обратить внимание на высокий уровень материально-технического обеспечения рассматриваемой службы, который позволяет беспрепятственно реализовывать свои полномочия для достижения поставленных задач в максимально короткие сроки.

Организационно-аналитический департамент [7]. Состояние преступности является одним из критериев оценки уровня национальной безопасности. Общее состояние преступности, обобщение причин и условий совершения преступлений невозможно без аналитических данных, таким образом, рассматриваемый Департамент, по-нашему мнению, является информационной основой организации обеспечения национальной безопасности.

Национальное центральное бюро Интерпола [8]. Как уже было отмечено, национальная безопасность включает в себя как внутренние, так и внешние факторы и если внутренние можно контролировать в рамках российского законодательства, в том числе и наделяя подразделения ОВД властными полномочиями в своей деятельности, то за пределами РФ указанные полномочия ограничены. Тем не менее в целях пресечения преступлений, способствованию поимки преступника за пределами одного государства и существует Интерпол.

Контрольно-ревизионное управление [9]. Материально-техническое обеспечение ОВД осуществляется за счет средств федерального бюджета, в свою очередь средства федерального бюджета формируются из общих доходов граждан и юридических лиц. Любое посягательство на федеральный бюджет несет прямую угрозу национальной безопасности, так как является средством существования граждан (пособия, льготы, социальные выплаты, денежное довольствие и т. д.). В целях недопущения данных противоправных деяний необходим контроль и учет всех денежных средств и материальных ресурсов, выделяемых для обеспечения деятельности ОВД.

Оперативное управление [10] и Организационно-штатное управление [11] неразрывно связаны друг с другом постоянным взаимодействием, так как организуют порядок организации подразделений, их структуру, и представляют собой совокупность сил и средств, предназначенных для выполнения конкретных функций в конкретной обстановке (обстоятельствах).

Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации [12] и Управление международного сотрудничества [13] представляют собой способы общения с гражданами и обществом в целом как внутри государства, так и за его пределами (контроль ведется и за гражданами, проживающими за пределами РФ). Взаимодействие со СМИ является средством связи с обществом и возможностью влияния на общество, формируя гражданскую право сознательность и чувство патриотизма, которые присущи государства с высоким уровнем организации национальной безопасности.

Таким образом, важно отметить, что обеспечение национальной безопасности возможно лишь путем комплексного и организованного применения всех подразделений ОВД, в части их касающейся.

По нашему мнению, достичь наиболее эффективного применения методов обеспечения национальной безопасности органами государственной власти возможно, лишь путем слаженной работы всех органов с максимальным снижением бумажной волокиты, то есть на уровне устных межведомственных запросов, что значительно сокращает время реагирования на ту или иную ситуацию и позволяет максимально быстро принять решение на принятие мер по обеспечению национальной безопасности.

Литература:

- Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [Электронный ресурс]// http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/ дата обращения 25.12.2021

- Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 30.11.2011 N 342-ФЗ

- С.Г. Мазов. Роль органов внутренних дел в обеспечении национальной безопасности/ Труды Академии управления МВД России. 2012. № 2 (22).

- Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации: Указ Президента России от 1 марта 2011 г. № 248 // Рос. газ. 2011. 2 марта.

- Приложение № 1 к Приказу МВД России от 13.12.2019 №940 «О Вопросах деятельности Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации»

- Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 16 июня 2011 г. N 679 «Об утверждении Положения о Главном управлении собственной безопасности Министерства внутренних дел Российской Федерации»

- Приказ МВД России от 27.06.2011 N 727 (ред. от 23.12.2020) «Об утверждении Положения об Организационно-аналитическом департаменте Министерства внутренних дел Российской Федерации» [Электронный ресурс]// http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_280592/ дата обращения 23.12.2021

- Приказ МВД России от 31.03.2012 N 305 (ред. от 14.02.2020) «Об утверждении Положения о Национальном центральном бюро Интерпола МВД России» [Электронный ресурс]// http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282086/ дата обращения 23.12.2021

- Приказ МВД России от 18.07.2011 N 844 (ред. от 10.12.2020) «Об утверждении Положения о Контрольно-ревизионном управлении МВД России» [Электронный ресурс]// http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_280457/ дата обращения 24.12.2021

- Приказ МВД России от 16.06.2011 N 682 (ред. от 14.02.2020) «Об утверждении Положения об Оперативном управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации» [Электронный ресурс]// http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_280325/ дата обращения 24.12.2021

- Приказ МВД России от 21.06.2011 N 699 (ред. от 30.09.2020) «Об утверждении Положения об Организационно-штатном управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации» [Электронный ресурс]// http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_280581/ дата обращения 24.12.2021

- Приказ МВД России от 16.06.2011 N 683 (ред. от 14.02.2020) «Об утверждении Положения об Управлении по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации Министерства внутренних дел Российской Федерации» [Электронный ресурс]// http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_280442/ 24.12.2021

- Приказ МВД России от 18.01.2019 N 15 (ред. от 14.02.2020) «Об утверждении Положения об Управлении международного сотрудничества Министерства внутренних дел Российской Федерации» [Электронный ресурс]// http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335362/ дата обращения 24.12.2021

Основные термины (генерируются автоматически): национальная безопасность, Российская Федерация, собственная безопасность, Главное управление, орган, федеральный бюджет, государственная политика, государство, материально-техническое обеспечение, предел РФ.

Совет Безопасности Российской Федерации

История создания, правовой статус, структура и основные направления деятельности

3 июня 1992 г. Президент Российской Федерации издал Указ №

547 об образовании Совета Безопасности Российской Федерации.

В тот же день распоряжением Президента Российской Федерации

№ 266-рп «О первоочередных мерах по обеспечению деятельности Совета

Безопасности Российской Федерации» была утверждена временная структура аппарата

Совета Безопасности, который в соответствии с Положением о Совете Безопасности

Российской Федерации вошел в состав Администрации Президента Российской

Федерации. В частности, в аппарате Совета Безопасности были образованы

управления стратегической безопасности, планирования и координации,

информационно-аналитический центр.

На Совет Безопасности, который занял особое место в системе

обеспечения национальной безопасности страны, возлагалось решение вопросов по

обеспечению «реализации функций Президента Российской Федерации по управлению

государством, формированию внутренней, внешней и военной политики в области

безопасности, сохранению государственного суверенитета России, поддержанию

социально-политической стабильности в обществе, защите прав и свобод граждан».

Кроме того, Совету Безопасности поручались подготовка

предложений Президенту Российской Федерации о мерах по предупреждению и

ликвидации чрезвычайных ситуаций и преодолению их последствий, о применении

специальных экономических мер, о введении или отмене чрезвычайных ситуаций, а

также координация деятельности федеральных и региональных властей в сфере

безопасности.

В 1992–1993 гг. были определены правовые формы деятельности

Совета Безопасности. В качестве основных рабочих органов образован ряд

постоянных межведомственных комиссий Совета Безопасности.

В целях совершенствования научного обеспечения деятельности

Совета Безопасности при Совете Безопасности Российской Федерации в 1993 г. был образован научный совет.

Председателем научного совета по должности является

Секретарь Совета Безопасности. Исполнение обязанностей председателя,

заместителя председателя и членов научного совета осуществляется на

общественных началах.

В состав научного совета включаются представители

Российской академии наук, отраслевых академий наук, имеющих государственный

статус, руководители (представители) научных организаций, а также отдельные

ученые и специалисты.

Одобренные общероссийским

голосованием 1 июля 2020 г. поправки к Конституции Российской Федерации закрепили

роль Совета Безопасности Российской Федерации как структуры, созданной в целях

содействия главе государства в реализации него полномочий по вопросам

обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и

государства. Обновленный Основной Закон повысил значимость Совета Безопасности

в деле поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета

Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности,

предотвращения внутренних и внешних угроз, создания условий для экономического

роста и сохранения культурных и духовно-нравственных ценностей нашей страны.

В настоящее время деятельность Совета Безопасности Российской Федерации

регулируется Федеральным законом от 28 декабря 2010 г.№ 390-Ф3 «О

безопасности», Федеральным законом от 28 июня 2014 г.№ 172-Ф3 «О стратегическом

планировании в Российской Федерации», Положением о Совете Безопасности

Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 7

марта 2020 г. № 175 «О некоторых вопросах Совета Безопасности Российской

Федерации» (с изм. от 28 декабря 2020 г.), а также Указом Президента Российской

Федерации от 6 мая 2011 г. № 590 «Вопросы Совета Безопасности Российской

Федерации».

В соответствии с данными правовыми актами выстраивается достаточно

гармоничная структура, позволяющая решать задачи, которые ставятся главой

государства.

Председателем Совета Безопасности Российской Федерации по должности

является глава государства – Президент Российской Федерации. Президент

Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации

формирует и возглавляет Совет Безопасности Российской Федерации и руководит его

работой.

Постоянные члены Совета Безопасности и члены Совета Безопасности

включаются в состав Совета Безопасности и исключаются из него Президентом

Российской Федерации по представлению Секретаря Совета Безопасности.

6 февраля 2020 г. Президент подписал Федеральный закон «О внесении

изменений в статью 15 Федерального закона «О безопасности», которым

предусматривается введение должности Заместителя Председателя Совета

Безопасности Российской Федерации.

Постоянные члены Совета Безопасности Российской Федерации обладают

равными правами при принятии решений, а иные его члены участвуют в заседаниях с

правом совещательного голоса. В зависимости от содержания рассматриваемых вопросов

к участию в заседаниях Совета Безопасности Российской Федерации могут привлекаться

и другие лица.

Задачами Совета Безопасности согласно положению о Совете Безопасности,

утвержденному Указом Президента России № 175 от 7 марта 2020 г., являются:

а) обеспечение условий для осуществления Президентом Российской

Федерации полномочий в области обеспечения национальных интересов и

безопасности личности, общества и государства, иных видов безопасности,

предусмотренных законодательством Российской Федерации (в ред. Указа Президента

Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. № 819);

б) формирование государственной политики в области обеспечения национальной

безопасности и контроль за ее реализацией;

в) прогнозирование, выявление, анализ и оценка внутренних

и внешних угроз национальной безопасности, оценка военной опасности и

военной угрозы, других внутренних и внешних угроз, выработка мер по их

нейтрализации (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2020

г. № 819);

г) подготовка Президенту Российской Федерации предложений:

о мерах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и преодолению их последствий; о применении специальных экономических

мер в целях обеспечения национальной безопасности;

о введении, продлении и об отмене чрезвычайного положения, а также о

введении и об отмене военного положения;

о реформировании существующих или об образовании новых государственных

органов и организаций, осуществляющих функции в области обеспечения

национальной безопасности;

об утверждении и уточнении стратегии национальной безопасности

Российской Федерации, иных концептуальных и доктринальных документов в

области обеспечения национальной безопасности и обороны;

о мерах по поддержанию гражданского мира и согласия в стране, об охране

суверенитета Российской Федерации, ее независимости

и государственной целостности (абзац введен Указом Президента

Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. № 819);

д) формирование основных направлений государственной внешней и военной политики;

е) координация деятельности федеральных органов исполнитель-

ной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

по реализации принятых Президентом Российской Федерации решений в области

обеспечения национальных интересов и национальной безопасности, поддержания

гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета Российской

Федерации, ее независимости и государственной целостности, предотвращения

внутренних и внешних угроз (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 28

декабря 2020 г. № 819);

ж) оценка эффективности, разработка критериев и показателей

деятельности федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения национальной

безопасности.

Президент Российской Федерации может возложить на Совет Безопасности иные

задачи и функции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Совет Безопасности в соответствии со своими задачами и функциями

образует следующие рабочие органы:

1) межведомственные комиссии Совета Безопасности Российской

Федерации;

2) временные межведомственные комиссии Совета Безопасности.

С мая 2011 г. действуют межведомственные комиссии:

• по проблемам Содружества Независимых Государств;

• по военной безопасности;

• по общественной безопасности;

• по безопасности в экономической и социальной сфере;

• по информационной безопасности;

• по экологической безопасности;

• по проблемам стратегического планирования.

25 августа 2020 г. образована Межведомственная комиссия Совет Безопасности

по вопросам обеспечения национальных интересов Российской Федерации в Арктике.

12 октября 2020 г. решением главы государства сформирована

Межведомственная комиссия по вопросам создания национальной системы защиты от

новых инфекций.

10 февраля 2022 г. Указом Президента Российской Федерации создана Межведомственная

комиссия Совета Безопасности по вопросам совершенствования государственной

миграционной политики.

14 апреля 2022 г. был подписан Указ Президента Российской Федерации №

203 «О Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по вопросам

обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

Информационно-аналитическое сопровождение деятельности Президента

Российской Федерации и Совета Безопасности Российской Федерации по вопросам,

касающимся обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества

и государства, осуществляет аппарат Совета Безопасности. Кроме того, аппарат

Совета Безопасности осуществляет контроль за реализацией федеральными органами

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской

Федерации решений Президента Российской Федерации по вопросам координации

деятельности в области обеспечения национальной безопасности, а также решений

Совета Безопасности и совещаний по стратегическому планированию.

Аппарат Совета Безопасности возглавляет Секретарь Совета Безопасности,

который назначается на должность и освобождается от должности Президентом

Российской Федерации. Секретарь Совета Безопасности имеет заместителей и

помощников, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Президентом

Российской Федерации по представлению Секретаря Совета Безопасности.

Структурно аппарат Совета Безопасности состоит из департаментов,

которые курируют референты аппарата Совета Безопасности.

Президент РФ:

1)определяет основные направления государственной политики в области обеспечения безопасности;

2)утверждает стратегию национальной безопасности РФ, иные концептуальные и доктринальные документы в области обеспечения безопасности;

3)формирует и возглавляет Совет Безопасности;

4)устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения безопасности, руководство деятельностью которых он осуществляет;

5)в порядке, установленном Федеральным конституционным законом от 30 мая 2001 года № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении», вводит на территории РФ или в отдельных ее местностях ЧП, осуществляет полномочия в области обеспечения режима ЧП;

6) принимает в соответствии с законодательством РФ:

а) решение о применении специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности;

б) меры по защите граждан от преступных и иных противоправных действий, по противодействию терроризму и экстремизму;

7) решает в соответствии с законодательством РФ вопросы, связанные с обеспечением защиты:

а) информации и государственной тайны;

б) населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

Указ Президента РФ от 21.06.2019 № 287 «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ

изащите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий»

Вцелях обеспечения национальной безопасности РФ, защиты граждан РФ от преступных и иных противоправных действий и в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2010 г. N 390-ФЗ «О безопасности» постановляю:

1.Федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов РФ, иным государственным органам, органам местного самоуправления, юридическим лицам, образованным в соответствии с законодательством РФ, организациям и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией РФ, в своей деятельности исходить из того, что с 8 июля 2019 г. российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории РФ на территорию Грузии.

2.Рекомендовать туроператорам и турагентам на время действия запрета, установленного пунктом 1 настоящего Указа, воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории РФ на территорию Грузии.

3.Правительству Российской Федерации:

принять меры по обеспечению возвращения в РФ граждан РФ, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа;

обеспечить в соответствии со своей компетенцией осуществление иных мер, необходимых для реализации настоящего Указа.

4.Министерству иностранных дел РФ совместно с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями обеспечить координацию действий с властями Грузии при решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности граждан РФ и их возвращением в РФ.

5.Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

2. Полномочия палат Федерального Собрания РФ в области обеспечения национальной безопасности.

Совет Федерации Федерального Собрания РФ:

1) рассматривает принятые Государственной Думой Федерального Собрания РФ федеральные законы в области обеспечения безопасности;

2) утверждает указ Президента РФ о введении чрезвычайного положения;

3) проводит консультации по предложенным Президентом РФ кандидатурам на должность руководителей ФОИВ (включая федеральных министров), ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности.

Государственная Дума Федерального Собрания РФ принимает федеральные законы в области обеспечения безопасности.

3. Полномочия Правительства РФ в области обеспечения национальной безопасности.

Правительство РФ:

1)участвует в определении основных направлений государственной политики в области обеспечения безопасности;

2)формирует ФЦП в области обеспечения безопасности и обеспечивает их реализацию;

3)устанавливает компетенцию ФОИВ в области обеспечения безопасности, руководство деятельностью которых оно осуществляет;

4)организует обеспечение ФОИВ, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления средствами и ресурсами, необходимыми для выполнения задач в области обеспечения безопасности;

5)осуществляет иные полномочия в области обеспечения безопасности, возложенные на него Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента РФ.

В соответствии с п. «д» ч. 1 ст. 114

Конституции РФ Правительство РФ осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной безопасности, реализации внешней политики Российской Федерации. Статьей 24 Федерального

конституционного закона от 06.11.2020 N 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» определены полномочия Правительства РФ в области обеспечения обороны страны и безопасности государства.

4. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения национальной безопасности.

Федеральные органы исполнительной власти

выполняют задачи в области обеспечения безопасности в соответствии с Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента РФ и нормативными правовыми актами Правительства РФ.

Федеральная служба безопасности — единая централизованная система органов федеральной службы безопасности, осуществляющая решение в пределах своих полномочий задач по обеспечению безопасности РФ.

Руководство деятельностью федеральной службы безопасности осуществляется Президентом РФ.

Управление федеральной службой безопасности осуществляется руководителем ФОИВ в области обеспечения безопасности через указанный ФОИВ и его территориальные органы. Руководитель ФОИВ в области обеспечения безопасности назначается на должность Президентом РФ после консультаций с Советом Федерации и освобождается от должности Президентом РФ.

Президент РФ вносит в Совет Федерации представление по кандидатуре руководителя ФОИВ в области обеспечения безопасности и другие материалы, характеризующие представляемую кандидатуру.

Совет Федерации не позднее недельного срока со дня получения представления и других материалов, указанных в части четвертой настоящей статьи, информирует в письменной форме Президента РФ о результатах рассмотрения представленной кандидатуры.

(ст. 1 Федерального закона от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности»)

|

Алекса́ндр Вас и́льевич Б ртниково́ |

(род. 15 ноября 1951, Молотов, РСФСР, СССР) — российский |

государственный деятель. Директор ФСБ России с 12 мая 2008 года. Генерал армии (2006).

Председатель Национального антитеррористического комитета, председатель Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ. Постоянный член Совета Безопасности РФ с 25 мая 2008 года. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Родился 15 ноября 1951 года в городе Молотов, как тогда называлась Пермь. В 1966 году вступил в ряды ВЛКСМ.

1973 год — окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта имени академика В. Н. Образцова. Работал по специальности на предприятиях города Гатчины Ленинградской области.

1975 год — окончил Высшую школу КГБ СССР имени Ф. Э. Дзержинского в Москве, в этот период вступил в КПСС, в которой находился до её роспуска.

С 1975 года — в органах государственной безопасности. Проходил службу на должностях оперативного и руководящего состава в контрразведывательных подразделениях УКГБ СССР по Ленинградской области — УФСБ по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

До июня 2003 года — заместитель начальника Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по контрразведывательным операциям.

С 1 июля 2003 по 28 февраля 2004 года — начальник Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Со 2 марта 2004 года — заместитель директора ФСБ России — начальник Департамента экономической безопасности ФСБ России.

С 11 июля 2004 года — руководитель Службы экономической безопасности ФСБ России. Воинское звание генерал-полковник присвоено в 2006 году. По некоторым данным, очередное воинское звание генерал армии присвоено 20 декабря 2006 года, то есть с разницей всего в несколько месяцев.

Сиюля 2004 года — член Межведомственной рабочей группы по разработке концепции национальной стратегии противодействия легализации преступных доходов.

Соктября 2004 года — член Правительственной комиссии по вопросам экономической интеграции.

Сноября 2004 по май 2008 года — член совета директоров ОАО «Совкомфлот». С апреля 2005 года — член Комиссии по экспортному контролю РФ. С декабря 2005 года — член Правительственной комиссии по вопросам топливно-энергетического комплекса и воспроизводства минерально-сырьевой базы. С апреля 2006 года — член Правительственной комиссии по обеспечению интеграции предприятий авиастроительного комплекса Российской Федерации. С 12 мая 2008 года — Директор ФСБ России, председатель Национального антитеррористического комитета, а с 25 мая — также постоянный член Совета