Медяков

А.С. История международных отношений в

Новое время. – М., 2007. – 463 с.

в

раннее Новое время

Глава 1. Характерные черты международных отношений в раннее Новое время

Новое

государство

В

истории международных отношений

и

внешняя политика

раннему

Новому времени принадлежит осо-

бое место, поскольку

именно тогда оформились их качественно

новые черты, определившие все последующее

развитие международных отношений.

В это

время окончательно определилось главное

действующее лицо, главный субъект

международных отношений, — им стало

централизованное государство,

основанное на принципах территориальности

и суверенитета. Процесс формирования

суверенного государства, уходивший

своими корнями в Средневековье, в

XVI—XVII

вв. вступил в решающую стадию и тогда

же был теоретически обоснован. Французский

юрист Ж. Воден выступил с учением о

государственном

суверенитете, важнейшими

признаками которого были верховная

сила внутри страны и независимость по

отношению к прочим государствам. Тем

самым международные отношения приобретали

новое качество — в них вступали равно

суверенные и потому формально

равноправные государства, осознававшиеся

и самими правителями, и их соседями

как некая отдельная политическая

величина с более или менее отчетливо

определяемыми границами. Четко обозначив

территорию государства как сферу

внутренней политики, эти границы

сделали возможным и появление внешней

политики в собственном смысле этого

слова — в отличие от средневековой

неясности границ и раздробленности

суверенитетов.

Иной

стала и структура международных

отношений. В XVI-XVII

вв. окончательно уходят в прошлое

представления о средневековом

миропорядке, когда Европа воспринималась

как некое христианское единство под

духовным главенством папы и с

подразумевавшейся, так называемой

универсалистской, тенденцией к

политическому объединению, возглавить

которое должен был император Священной

Римской империи. Реформация и

религиозные войны положили конец

духовному единству, а становление

новой государственности и крах империи

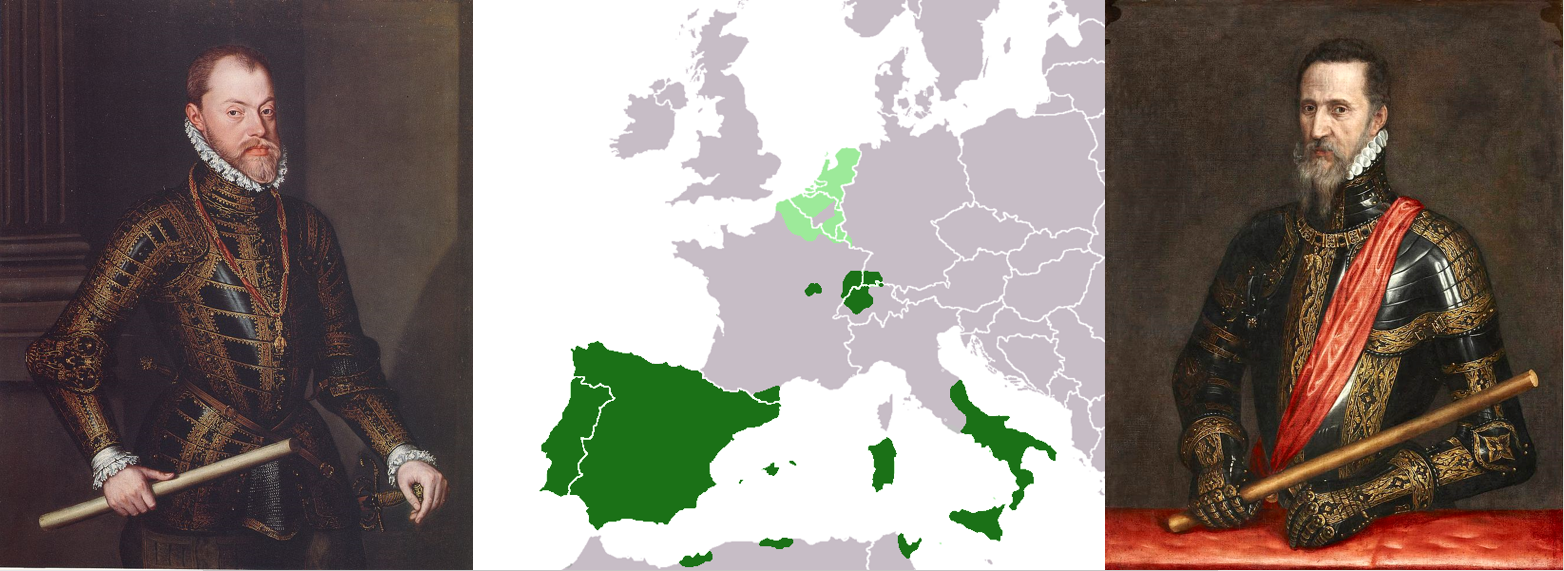

Карла V

как последней универсалистской попытки

— единству политическому. Отныне Европа

— это не единство, а множество.

В ходе

Тридцатилетней войны 1618—1648 гг.

окончательно утвердилась секуляризация

международных

отношений как одна из самых важных

характеристик в Новое время. Если раньше

внешняя политика в значительной степени

определялась религиозными моти-

4

вами,

а место и престиж отдельной страны

измерялся в том числе и христианскими

добродетелями ее главы, и ее общим

вкладом в дело христианства, то с началом

Нового времени главным мотивом действий

отдельного государства становится

принцип так называемого raison

d’etat,

принцип государственного

интереса, государственной

целесообразности, согласно которому

все решения принимаются не на религиозной,

идеологической или иной надгосударственной

основе, а исходя исключительно из

потребностей самого государства. Принцип

государственного интереса вытекал из

идеи суверенитета и позволял применять

насильственные меры и использовать во

благо государства практически любые

средства.

Наряду

с секуляризацией другой важнейшей

чертой международных отношений

Нового времени становится процесс

монополизации

внешней политики государством, в

то время как отдельные феодалы,

купеческие корпорации, различные ордены

и другие ранее действовавшие участники

международных отношений уходят с

европейской политической сцены.

Взаимоотношения

европейских госу-

Система

междуна-

дарств

в раннее Новое время достигли со-

родных

отношений

вершенно

нового качества. Распад христиан-

ской Европы на

отдельные самостоятельные

государства

и значительная интенсификация и

упорядочение взаимоотношений между

ними позволяют говорить о возникновении

системы

— первой

в истории международных отношений.

Поскольку отдельные государства,

движимые эгоистичным государственным

интересом, вступали в нее на началах

конкуренции и часто с трудносогласуемыми

целями, возникла потребность в некоем

алгоритме, который обеспечил бы

функционирование формировавшейся

системы. Этим алгоритмом, даже более

того — идеологией, «философией», системы

международных отношений на следующие

два века стало понятие равновесия.

Идея

межгосударственного равновесия в

европейской политической теории и

практике впервые возникает в Италии

еще в XIV—XV

вв.; в XVI—XVII

вв. она пробивает себе дорогу в остальной

Европе, особенно в Англии, где в 1675 г.

впервые появляется термин «баланс сил»

(balance

of

power);

с начала XVIII

в., с момента ее фиксации в закончившем

войну за испанское наследство Утрехтском

мирном договоре (1713г.), она превращается

в норму международного права; во второй

половине XVIII

в. эта идея начинает обозначаться

понятиями «равновесие Европы» (1758 г.) и

«европейское равновесие» (1798 г.).

С одной

стороны, быстрое и широкое распространение

идеи международного равновесия в

XVII—XVIII

вв. было связано с ее простотой и

наглядностью: уравновешивая друг друга,

силы возвращаются в состояние покоя,

т. е. мира. Кроме того, равновесие и его

главная метафора — весы — как нельзя

лучше отвечали духу эпохи с ее

пристрастиями к гармонии и механике.

С другой стороны, равновесие как

политическая практика стало реакцией

на попытки Габсбургов и затем Бурбонов

установить гегемонию в Европе. Однако

при всей своей важности равновесие

понималось не как цель, а как средство

обеспечить высшую ценность, которой

со времен Средневековья по-прежнему

объявлялись «мир и согласие».

5

По

мере развития системы международных

отношений развивалось и европейское

равновесие. В эпоху антагонизма между

Габсбургами и Валуа, определявшего

международную ситуацию в XVI

в., равновесие выглядело как простой

дуализм сил, сила уравновешивала силу

К тому же в систему был вовлечен еще не

весь европейский континент. В XVII

в. появление на международной арене

новых мощных государств привело к

усложнению системы равновесия, в

качестве модели для которого

теоретическая мысль того времени

предлагала уже не весы, а механизм,

машину, чьи большие и малые части были

прочно сцеплены и в равной степени

необходимы.

В XVIII

в. система равновесия вновь была

модифицирована в связи с формированием

так называемой пентархии

(сам

термин вошел в дипломатический обиход

только после Венского конгресса 1815 г.).

Дело в том, что, несмотря на формальное

равенство, в реальности государства

отличались друг от друга по мощи и весу

на международной арене. Для обозначения

наиболее сильных, главным образом в

военном отношении, государств в

XVII—XVIII

вв. начинает использоваться понятие

великая

держава. Вплоть

до XIX

в. принадлежность к великим державам

не была формально определена. По сути

дела, главным критерием великой державы

являлись ее мощь и связанные с этим

способности оказывать влияние в

определенном регионе и в одиночку

противостоять нападению любой другой

державы мира. Кроме того, определенное

значение имело участие той или иной

страны в важных европейских конгрессах.

Именно

великие державы и определяли в конечном

счете политическое лицо Европы.

Однако если в XVII

в. на роль великой или, по меньшей мере,

сильной державы претендовало множество

государств (помимо Австрии, Англии и

Франции, к ним могли быть причислены

Турция, Венеция, Испания, Нидерланды,

Польша и Швеция), то в XVIII

в. статус великой державы становится

более определенным и прочно связывается

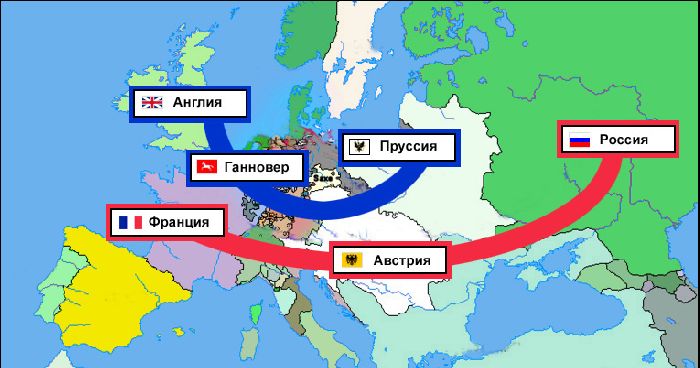

лишь с пятью государствами — Францией,

Австрией, Англией, Россией и Пруссией.

Таким образом, на место сложной

многочленной системы вступает пентархия,

пятерка великих держав, по сравнению

с которыми обычные государства являются

величинами настолько малыми, что сами

по себе почти ничего не значат на весах

европейского равновесия. Отныне

европейская политика и европейское

равновесие — это проблема взаимоотношений

между государствами «пентархии».

В

основе механизма равновесия лежал

принцип конвенанса

(от

фр. convenir

— соглашаться), согласно которому

территориальные приращения одного

государства должны были происходить с

согласия других держав и с компенсациями

в их пользу. Поэтому важной предпосылкой

равновесия была исчисляемость, измеримость

составляющих государственной мощи.

Главными критериями являлись именно

количественные параметры, в первую

очередь размеры территории и

численность населения, «закон площадей

и цифр». До тех пор пока европейские

государства не знали серьезных

качественных различий, будь то отличия

материального или духовного свойства,

машина европейского равновесия могла

работать.

Практическим

выражением равновесия и одной из наиболее

характерных черт международных отношений

в XVII—XVIII

вв. была система краткосрочных и быстро

менявшихся союзов.

Секуляриза-

6

ция,

отказ от религиозной солидарности во

внешней политике и ориентация исключительно

на рациональный «государственный

интерес» привели к тому, что практически

каждый член системы мог вступать в

альянсы с любым другим ее членом и

покидать их немедленно после

достижения своих целей. В результате

система (особенно XVIII

в.) отличалась исключительной подвижностью,

и были нередки случаи, когда перемены

союзов совершались едва ли не за ночь.

В целом международные отношения в

XVII—XVIII

вв. отличались высокой степенью

анархии и конфликтности, в результате

чего равновесие складывалось из

столкновения противоборствующих

сил и постоянно балансировало на грани

войны, как символическая Европа на

дымящейся бомбе с рисунка О. Домье,

изображенная на обложке этой книги.

В

практике международных отношений в

полном смысле ключевую роль играл

монарх. Европейскую политику делали

короли — во-первых, в том смысле, что

немонархические государства, которые,

как Венеция и Нидерланды, еще в XVII

в. были на ведущих ролях, в XVIII

в. окончательно превратились в актеров

второго плана. Главное же заключалось

в том, что монарху принадлежали решающие

позиции, как при принятии внешнеполитических

решений, так и в их осуществлении. Это

было время так называемой кабинетной

политики, когда

решения принимались в обстановке строгой

секретности в узком кругу приближенных

монарха.

Дипломатическая

деятельность, как та-

Дипломатия

ковая,

имела многовековую историю. Осо-

бую

роль в ее развитии сыграли итальянские

государства, в которых уже с конца XV

в.

появились

многие черты, которые станут характерными

для дипломатии Нового времени, —

учреждение постоянных представительств

за рубежом, практика инструкций и

регулярных донесений дипломатов и т.

д. Однако подлинный расцвет дипломатии

наступает только в XVII—XVIII

вв. Не случайно сами термины «дипломат»

и «дипломатия» получают распространение

лишь в конце XVIII

в.

Это

было связано с двумя обстоятельствами.

С одной стороны, большую роль сыграло

дальнейшее развитие европейской

государственности, и особенно

продолжавшаяся централизация, которая

способствовала укреплению центральных

органов власти. Именно в это время

появляются специализированные органы

руководства внешней политикой. С другой

стороны, в эпоху конфессиональных

конфликтов и завершившей ее

Тридцатилетней войны исчезла религиозная

подоплека международных отношений —

представление о Европе как о христианской

целостности со специфической иерархией

государств, потеряло актуальность

христианское учение о «справедливой

воине Центральным понятием международных

отношений становятся интересы, и для

дипломатии с ее функцией посредничества

между разными и спорными интересами

настал звездный час.

Вместе с тем особое

значение в раннее Новое время имели и

репрезентативные, представительские

функции дипломатии, поскольку

дипломат представлял

фигуру своего монарха, его ранг и его

суверенность. Центральным понятием

дипломатических отношений было

первенство, старшинство. Отсюда —

пристальнейшее внимание к вопросам

церемониала и иерархии, настоящие

местнические споры ме-

7

жду

дипломатами, когда конфликт из-за

«неподобающего» места на балу мог иметь

продолжением не только дуэль, но и

движение войск к границам. В 1661 г. во

время церемонии въезда шведского

посланника в Лондон французский и

испанский послы не могли решить, чья

карета должна была проехать первой, в

результате дело закончилось массовой

дракой с убитыми и ранеными. Честь

Людовика XIV

оказалась задетой, и он потребовал

извинения от испанского короля Филиппа

IV,

в противном случае угрожая войной. В

итоге специальный посланник прибыл

в Париж, где зачитал извинения испанского

короля в присутствии всего дипломатического

корпуса. Эти события еще и сегодня можно

увидеть на барельефе «Первенство

Франции, признаваемое Испанией» на

площади Побед в Париже, а также на

знаменитой «лестнице послов» в Версале.

Престиж был одной

из главных ценностей абсолютистского

«придворного общества», а поскольку

посол прямо представлял фигуру монарха,

то дипломатический церемониал являлся

отражением иерархии монархов Европы

и ареной ожесточенной «репрезентативной

конкуренции». Послы состязались в

пышности своих резиденций, боролись за

право первенства; особое место занимала

церемония въезда нового посла, которая

могла продолжаться несколько часов, а

его свита — составлять сотни человек.

В условиях

значительной интенсификации

межгосударственных связей дипломатическая

служба испытывала как количественный,

так и качественный рост. Дипломатия

Средних веков была в первую очередь

дипломатией путешествий, когда

дипломатические контакты осуществлялись

в связи с какой-либо конкретной

международной проблемой и после ее

разрешения дипломат возвращался домой.

Отныне все больше государств начинают

содержать постоянные представительства

при все большем количестве иностранных

дворов, сеть дипломатических связей

растягивается на всю Европу и неуклонно

уплотняется. Большое значение для

развития европейской дипломатии

имел Вестфальский конгресс 1648 г. — не

только из-за своих решений, но и

благодаря самому факту своего проведения,

поскольку, в отличие от Средневековья,

он учреждал новый институт — конгресс

государств, который мог регулировать

межгосударственные соглашения и

создавать обязательные международно-правовые

нормы.

В

связи с интенсификацией междуна-

Дипломаты

родных

связей происходит рост и опреде-

ленная

профессионализация дипломатического

корпуса. Постепенно складывается

специфический

слой, связанный в первую очередь стилем

жизни, в то время как национальное

происхождение представителей одной и

той же страны могло быть различным.

Например, в середине XVIII

в. граф Стенвилль был австрийским послом

в Париже, в то время как его сын —

французским послом в Вене. Самое же

широкое представительство иностранцев

на различных дипломатических постах

наблюдалось в России.

Практически

обязательным условием принятия на

дипломатическую службу было дворянское,

желательно аристократическое,

происхождение, поскольку только в

этом случае дипломат мог быть принят

при дворе. Дворянство выступало в

качестве предпосылки назначения на

пост дипломатического представителя

еще и потому,

8

что

он, как правило, не оплачивался, расходы

же на пре6ывание и представительские

функции были очень высоки. Иногда послы

выходили

из положения за счет получения

«пенсии» от правительств

страны

пребывания. Так. Г. Воттон, один из послов

Англии в

Венеции

в XVII

в., получал «пенсии» одновременно от

Испании и Савойи.

Подкупы

были делом

настолько

распространенным, что им была

специально

посвящена

одна из глав классического труда А.

Викфора «Посол и его функции» —

своеобразного учебника для дипломатов

разных

стран, которая так и называлась:

«Послу дозволяется

подкупать

министров двора».

В XVII

в. более четким становится деление на

дипломатические ранги. Пример здесь

подавала Франция, подразделив своих

представителей на послов и чрезвычайных

посланников; в XVIII

в. к ним добавился более низкий ранг

резидента. Ранг дипломата зависел

в

первую очередь от статуса его суверена,

а также от личного происхождения и

важности поручения. Например, послом

не мог быть недворянин или представитель

малого государства. Существовала

тенденция дипломатического

представительства на уровне послов

между великими державами, однако она

далеко не всегда реализовывалась.

Наибольшее

представительство в ранге посла имела

Франция. С середины XVII

в. явственно обозначилась тенденция к

сокращению привилегий императорских

дипломатов, существовавшая ранее и

вытекавшая из особого статуса

императора по сравнению с другими

монархами, однако титул императора

по-прежнему влек за собой некоторые

церемониальные привилегии.

Задачи дипломатов

были весьма обширными. От них требовалось

не только представлять интересы своей

страны, но и собирать самую разную

информацию — политическую, военную,

экономическую. Ценной считалась

информация о частной жизни монархов и

министров, поскольку она открывала

возможность влияния при дворе, который

был средоточием политической жизни.

Особенной полнотой отличались

донесения французских дипломатов,

вплоть до указания тоннажа и маршрутов

торговых судов.

Постепенно

рос профессиональный уровень дипломатов,

что было связано с первыми попытками

создать для них специальные учебные

заведения. Лидером здесь вновь была

Франция, в которой в начале XVIII

в. открылись Политическая академия

в Париже и Историко-политический

институт в Страсбурге, имевшие европейскую

известность. В середине XVIII

в. была учреждена Восточная академия в

Вене. Появились и первые специальные

издания – «Посол» Хуана Антонио де Вера

и «О способе вести переговоры с суверенами

Ф. Кальера.

Тот

же процесс постепенной профессио-

Внешнеполити—

нализации

внешней политики, ставший

ческие

органы

следствием

ее монополизации государством,

затронул и

центральные органы управления.

Внешнеполитические

ведомства все больше обособляются от

других институтов государственного

управления, происходит усложнение и

дифференциация их структуры. Появление

специальных учебных заведений, учебной

и справочной литературы приводит к

тому, что за

столами

в различных департаментах и отделах

все чаще сидят специалисты.

9

Не во всех странах

эти процессы проходили в равной степени

успешно, и образцом для всей Европы,

объектом зависти и подражания была

организация внешнеполитического

ведомства и дипломатической службы

во Франции, особенно во времена, когда

во главе французской внешней политики

стоял Ж.-Б. Торси (1698—1715). Собственно

внешней политикой ведали три секретариата

Государственного совета — по внешним

делам, военный и военно-морской, между

руководителями которых нередко

возникали трения. Торси начал осуществлять

разделение своего ведомства на различные

отделы, в несколько раз увеличил

численность персонала.

В

Австрии единству руководства внешней

политикой мешала двойственная роль

Габсбургов как императоров Священной

Римской империи и как главы австрийских

земель. Это приводило к пересечению

функций соответствующих руководящих

органов — Имперской и Австрийской

канцелярий. Ситуация изменилась лишь

с середины XVIII

в. с приходом на пост министра иностранных

дел В. А. Кауница, который сосредоточил

все управление внешней политикой в

Государственной канцелярии, разделил

ее на департаменты и отделы, ввел практику

подробных инструкций послам и т. д.

Особенной гордостью австрийского

внешнеполитического ведомства была

работа криптографического отдела,

который занимался расшифровкой

перлюстрированных депеш иностранных

представителей в Вене. Только в 1780—1781

гг. этот отдел вскрыл 15 иностранных

шифров, а английский посол и вовсе в

течение многих лет получал искусно

сделанные в венской канцелярии копии,

в то время как оригиналы посланий из

Лондона оставались у Кауница. Вместе с

тем для Австрии оставалась характерной

неразделенность функций руководства

внешней и внутренней политикой.

То же можно сказать

и в отношении Англии, в которой внешние

дела были организационно отделены от

внутренних только в 1782 г. Эффективности

руководства внешней политикой мешало

отсутствие единоначалия, поскольку ею

ведали два статс-секретаря. Первый

руководил Северным департаментом,

в сферу компетенции которого входили

Россия, страны Священной Римской империи,

Голландия, Скандинавские страны и

Польша; в подчинении второго был Южный

департамент, занимавшийся странами

Южной и Западной Европы, а также Османской

империей, колониями и Швейцарией. В

реальности это подразделение четко не

соблюдалось, и иногда послы получали

сразу две инструкции от обоих

статс-секретарей, изредка даже

противоположного содержания.

В

России тенденция к упорядочению и

большей специализации внешнеполитических

органов проявилась еще во время

существования Посольского приказа.

В 1710 г. он был разделен на пять повытий,

каждое из которых ведало определенным

регионом Европы. Однако одновременно

приказ занимался и многими внутренними

делами. Новый этап начался в связи с

учреждением Петром I

в 1718 г. Коллегии иностранных дел, которая

подразделялась на департамент по

внешним сношениям и департамент счетных

дел. Собственно внешнеполитическими

связями ведал первый департамент,

изначально подразделявшийся на 4

экспедиции, затем на 4 (1762 г.). В 1781 г. была

проведена новая реорганизация, в ходе

которой Коллегия иностранных дел была

поделена на девять экспе-

10

диций, однако

четкого регионального подразделения

так и не было осуществлено.

Внешнеполитическое

ведомство Пруссии появилось в 1702 г. в

результате выделения из совета при

особе короля. От аналогичных институтов

прочих держав его отличала малая

численность, в также коллегиальный

принцип принятия решений. Реальное

влияние этого органа на внешнюю политику

было весьма ограниченным не только

из-за малого штата, но и потому, что

прусские короли предпочитали

сосредоточивать внешние сношения в

своих собственных руках.

В целом, несмотря

на ряд недостатков, внешнеполитические

ведомства в европейских странах играли

в выработке внешнеполитического

курса весьма значительную роль. Вместе

с тем состязание за ранг, за престиж, за

положение в Европе шло не только на

дипломатическом паркете. Главным

горючим, на котором работала машина

европейского равновесия, была война.

От

средневековой война Нового времени

Война

и мир

отличалась

прежде всего тем, что ее также

монополизировало

государство. В Средневековье понятие

войны было многозначным и расплывчатым,

оно могло применяться и для обозначения

разного рода внутренних конфликтов,

различные феодальные группировки вполне

официально обладали так называемым

«правом на войну». В XVII—XVIII

вв. все права на применение вооруженной

силы переходят в руки государства,

а само понятие «война» используется

почти исключительно для обозначения

межгосударственных конфликтов. При

этом война признавалась совершенно

нормальным, естественным средством

политики. Порог, отделявший мир от войны,

был крайне низким, о постоянной готовности

его преступить свидетельствует

статистика — два мирных года в XVII

в., шестнадцать в XVIII.

Причины

повышенной склонности к войне (беллицизма)

раннего Нового времени во многом были

связаны с самим фактом образования

централизованных суверенных государств

и разрушения средневекового

миропорядка. Следствием стала колоссальная

конкуренция, главным способом разрешения

которой была именно война. Кроме того,

войны выполняли важнейшие функции

именно при становлении

новых

государств. Именно военная сила позволила

создать внутреннее единство и

сокрушить сопротивление ему со стороны

крупных феодалов. Именно военная сила

создала отчетливые границы, наглядно

показала грань между своим и чужим и

тем самым заложила основы патриотизма

и национального сознания — этого

фундамента, на котором стоит современное

государство. Именно война стала во

многом решающим фактором в деле внутренних

преобразований — новых налогов,

новых отношений между монархом и

сословиями и т. д. Иными словами, учащение

войн в начале Нового времени происходило

именно из-за того, что происходило

становление новых государств. Современные

исследователи говорят в связи с этим

не просто о войнах между государствами,

но и о войнах, создающих

государства.

Важнейшие

изменения были связаны с организацией

армии. На смену разношерстным отрядам

наемников во главе со своевольными

командирами пришла регулярная армия,

солдаты и офицеры, несущие службу

постоянно,

т.

е. и в мирное время. Создается инфраструктура

(казармы, плацы), пестрые отряды

переодеваются в

11

униформу.

Возникшая

возможность воспользоваться армией

практически в любой момент имела огромное

значение для внешней политики, сделала

ее более мобильной и эффективной.

В

решениях о войне и мире совершенно

особую, ключевую роль играл монарх

Мотивы при этом могли быть различными,

например желание, пользуясь излюбленным

глаголом эпохи, «аррондировать»,

«округлить»

свои

территории. Немаловажным фактором было

династическое и личное тщеславие,

желание личной славы. Людовик XIV

говорил, что слава подобна возлюбленной,

которой нужны постоянные знаки

внимания. Как бы оно ни было, война —

это в очень значительной степени

дело монарха, это «последний довод

короля», как чеканили на прусских пушках.

Главный

вид войны в XVII—XVIII

вв. — это так называемая «кабинетная

война», т. е. война между суверенами и

их армиями, имевшая ограниченные

цели в виде конкретных территорий при

осознанном стремлении к сохранению

населения и материальных ценностей.

Наиболее распространенным и по-настоящему

«системным» для абсолютистской

династической Европы типом войны была

война за наследство — испанское,

польское и т. д. С одной стороны, в этих

войнах речь действительно шла о

престиже отдельных династий и их

представителей, о вопросах ранга и

иерархии; с другой — династические

проблемы часто выступали еще и в качестве

удобного правового обоснования для

обеспечения военными средствами самых

разных государственных интересов —

политических, стратегических,

экономических и т. п. Однако, поскольку

в XVII—XVIII

вв. Европа была не только местом

конкуренции различных династий, но и

регионом быстрого развития капитализма

и острой торговой конкуренции, вторым

важным типом войн были торгово-колониальные,

например англо-голландские или

англо-французские. Наконец, из-за своего

масштаба и временной протяженности к

основным типам войн раннего Нового

времени нельзя не отнести и такой

специфический тип, как турецкие войны.

Одной из характерных

особенностей войн этого времени был их

многосторонний характер: во-первых,

прибегать к помощи союзников заставлял

элементарный недостаток ресурсов и,

во-вторых, в войнах, затрагивавших

равновесие и вопросы европейской

иерархии, так или иначе стремилось

участвовать большинство крупных

государств. Таким образом, войны были

коалиционными и, значит, почти всегда

долгими. Сам факт участия в войне многих

держав затягивал войну, увеличивая

ресурсы коалиций и осложняя заключение

мира, который должен был учитывать

слишком многие интересы.

Вместе

с тем при всей своей пространственной

и временной протяженности войны

второй половины XVII—XVIII

в. уступали своим предшественницам и

продолжателям в том, что касается

интенсивности и, соответственно,

материальных и человеческих потерь.

Например, в битве при Куннерсдорфе во

время Семилетней войны, одной из наиболее

крупных в эту эпоху, из 130 тыс. участников

погибло лишь 9 тыс. человек. В отличие

от религиозных войн предыдущей эпохи

и национальных войн XIX

в. «кабинетные войны» этой поры оставались

чужими для большей части населения и,

кроме того, не будили эмоций. Исключение

составляли войны с Турцией. Помимо того

что завербованные солдаты, из которых

состояли армии боль-

12

шинства стран,

совершенно не стремились к героической

смерти на поле боя за непонятные им цели

и не испытывали ненависти к себе подобным

по ту линию фронта, излишнему кровопролитию

мешали и причины материального

свойства. Социальные и экономические

структуры не

успевали за политическими амбициями

королей. При существовавшей динамике

народонаселения и темпах экономического

роста государства просто не могли бы

себе позволить слишком больших

материальных и человеческих потерь в

то время когда даже просто содержание

армии мирного времени в большинстве

стран съедало больше половины

государственного бюджета.

Этим

исходным предпосылкам соответствовала

и стратегия . Военная теория того

времени предписывала военачальникам

избегать открытых сражений. Один из

самых крупных полководцев этой эпохи

— Мориц Саксонский писал, что по-настоящему

великим военачальником может считаться

только тот, кто всю свою жизнь воевал,

так и не дав ни одного сражения. Основой

военного искусства стало бесконечное

маневрирование. Значение маневра

возросло и в связи с шедшей с конца

XVI

в. так называемой «военной революцией».

Одним из ее последствий стало более

четкое выделение родов войск и

специализация внутри их. Солдаты

становились узкими специалистами и

могли быть использованы только в

сочетании с представителями других

родов войск. Успех сражения зависел не

только от степени овладения своей

военной специальностью, но и от быстроты

и слаженности взаимодействия с

другими подразделениями. Поэтому

главное, что требовалось от солдата, —

это четко и без малейшего раздумья

выполнить свой маневр. Как писал один

из теоретиков военного искусства,

солдат должен быть подобен ожившей

статуе. Отсюда — бесконечная муштра

с двумя ее главными компонентами —

упражнениями с оружием и перестроениями

в движении. В итоге война представляла

собой сплошную череду маневров, маршей

и контрмаршей, в ходе которых противники

стремились поставить друг друга в

заведомо проигрышные позиции.

Особенное значение придавалось захвату

укреплений, поскольку для контроля

над всей территорией не хватало сил и

считалось, что владеющий крепостями

владеет и землей. Например, английский

полководец герцог Мальборо в ходе войны

за испанское наследство провел лишь

четыре крупных сражения, но больше

тридцати осад. Присущий эпохе

рационализм торжествовал и на полях

сражений. По законам симметрии строились

укрепления, полководцы вычерчивали

геометрически точные планы сражений,

а саму войну современники прямо

сравнивали с шахматами с их четким

набором ходов фигур. Поэтому выдающихся

успехов добивались, как правило, те

полководцы, которые умели делать ходы

не по правилам (Евгений Савойский,

Фридрих II,

Александр Суворов). В целом страны-конкуренты

и их армии воспринимались скорее не как

враги, а как противники, которых следовало

не уничтожить, а переиграть.

Какова

война — таков был и мир. Решающие сражения

были редкостью, поэтому в большинстве

случаев мир в ту эпоху – это мир от

истощения. Ресурсов воюющих хватало в

среднем на два года войны, затем она

могла продолжаться лишь на субсидиях

и займах, поэтому иногда противники

начинали задумываться о мире едва ли

не с первых выстрелов. Например, в

Семилетнюю войну первые попытки добиться

мира предпринимались уже на третьем

году войны.

13

Сами миры были

также скорее мирами противников, чем

врагов. Унизительные мирные договоры

с очевидно неприемлемыми требованиями,

большими контрибуциями и т. д. были

скорее исключением. При заключении

мира стороны воспринимали друг друга

как будущих партнеров, тем более что

при чрезвычайной подвижности существовавшей

системы международных отношений

вчерашний противник вполне мог оказаться

завтрашним союзником. Сохранялась

традиция двусторонних миров, которыми

оканчивались даже коалиционные войны.

Однако именно в это время зарождается

и тенденция коллективного решения

проблем европейской безопасности,

например проводятся первые общеевропейские

конгрессы в Камбрэ и Суассоне.

Быстрое развитие

и усложнение международных отношений

увеличили потребность в их теоретическом

осмыслении. Голландский ученый Г. Гроций

выступил с постулатом правового равенства

всех без исключения государств и одним

из первых описал их взаимоотношения

как «систему», выделив четкие правила

ведения войны и переговоров; немецкий

правовед С. Пуффендорф разработал целую

теорию союзов; французский аббат К.

де Сен-Пьер выдвинул программу «вечного

мира», которая стала отправной точкой

для множества теорий международных

отношений на целый век вперед.

Перед лицом воюющей

Европы теоретиков правовой мысли

особенно привлекала проблема войны.

Гроций и Пуффендорф считали, что

справедливая война может вестись только

для установления лучшего мира. Высшей

целью войны должно было стать восстановление

статус-кво до войны, и следовало всеми

силами стараться предотвратить

будущие изменения этого состояния.

Иными словами, успех в войне оценивался

не по принесенным ею изменениям, а по

укреплению статус-кво. Это позволяло

надеяться на то, что при минимуме

изменений мир постоянно будет становиться

стабильнее и в конце концов превратится

в вечный.

С

точки зрения истории международных

Ведущая

роль

отношений

главное и определяющее значе-

Европы

ние

в Новое время имели европейские госу-

дарства.

В первую очередь это было связано

с тем,

что одной из важнейших сторон Нового

времени был всемирно-исторический

процесс европейской экспансии и

распространения европейской цивилизации

на весь мир, начатый еще эпохой Великих

географических открытий конца XV

в. В начавшуюся «европейскую эпоху»,

продолжавшуюся вплоть до XX

в., именно европейские государства

выступали в роли главной динамической

силы, во все большей степени влияя

на политический облик остального мира.

Этот процесс постепенно усиливался от

начала к концу Нового времени и достиг

своего абсолютного апогея лишь на рубеже

XIX

и XX

вв., когда государства европейской

цивилизации, включая сюда страны обеих

Америк, так или иначе контролировали

почти весь земной шар. Однако и в раннее

Новое время европейская экспансия

неуклонно усиливалась, и к концу XVIII

в. европейцы и американцы распространили

свой контроль почти на половину земной

суши.

Мир неевропейских

государств не знал упорядоченной системы

международных связей, подобной

европейской. В Азии, исторически

лидировавшей перед Европой в развитии

государственности, по-преж-

14

нему

существовали крупные государства —

Османская империя, Китай, держава

Сефевидов в Персии, империя Великих

Моголов в Индии. Однако азиатские

государства были изолированы от

остального мира, и связь между ними,

как правило, носила сугубо локальный,

спорадический и двусторонний характер,

к тому же часто имела форму вассальной

зависимости. На прочих континентах

местная государственность была

развита крайне слабо либо вовсе

отсутствовала. В силу этих обстоятельств

и масштабов европейской экспансии

любое изложение истории международных

отношений в Новое время с неизбежностью

носит европоцентристский характер.

В самой же Европе подлинный отсчет

международным отношениям Нового времени

дал закончивший Тридцатилетнюю войну

1618—1648 гг. Вестфальский мир.

Классическая война эпохи модерна

Известный тезис прусского генерала и военного теоретика Карла фон Клаузевица — «война есть продолжение политики, только иными средствами»[11] — указывает на отношения зависимости, которые устанавливаются между политикой и войной. Война находится в подчинении у политики, она полностью контролируется и управляется государством. Эта зависимость войны от политики кажется Клаузевицу совершенно естественной. Однако подобные отношения сложились между политической и военной сферой довольно поздно, в Новое время, т. е. в исторический период, начавшийся в XVII в. Сперва должна была родиться политика в современном смысле этого слова как «стремление к участию во власти или к оказанию влияния на распределение власти, будь то между государствами, будь то внутри государства»[12] и, соответственно, должно было появиться государство. Именно возникновение национального государства и масштабная трансформация социального и политического порядка, которая произошла в Европе в XVI–XVII в., оказали самое решительное влияние на практику ведения войны и на понимание её функционального предназначения.

Эпоха Средних веков характеризовалась серьёзной децентрализацией власти, одновременным действием множества субъектов, которые считали, что они обладают правом на использование насилия. Папа, император, короли, князья и крупные феодалы, республики и города оспаривали друг у друга право самостоятельно решать вопросы, связанные с ведением войны и заключением мирных договоров. Периодически та или иная сила занимала главенствующее положение, но «в результате… сначала императорская власть проиграла папству, и затем и папство потерпело поражение от зародившейся во Франции идеи территориального суверенитета»[13]. Политическая раздробленность постепенно преодолевается при формировании национальных государств, правители которых (как правило монархи) централизуют систему власти и управления. Немецкий политический теоретик Карл Шмитт отмечает характерную для этого процесса «детеологизацию» и рационализацию политического пространства: «образование международно-правовых понятий этой эпохи вращается вокруг одной единственной оси: суверенного территориального государства. Новая величина — “государство” — вытесняет сакральную империю и императорскую власть Средневековья; она ликвидирует также и международно-правовую potestas spiritualis папы и пытается превратить христианскую церковь в инструмент своих полицейских акций и своей политики»[14].

Так появляется понятие «государство», характерное для эпохи модерна. Для его определения мы можем вновь обратиться к Максу Веберу. В «Политике как призвание и профессия» он предложил знаменитую формулировку: «…современное государство есть организованный по типу учреждения союз господства, который внутри определенной сферы добился успеха в монополизации легитимного физического насилия как средства господства и с этой целью объединил вещественные средства предприятия в руках своих руководителей, а всех сословных функционеров с их полномочиями, которые раньше распоряжались этим по собственному произволу, экспроприировал и сам занял вместо них самые высшие позиции»[15]. Мы не ставим себе целью обсуждение, насколько полон вариант определения или разъяснения, предложенный Вебером. Нам в данном случае достаточно, что эта формула явно передаёт суть того феномена, который мы рассматриваем: в какой-то момент на политической арене возник обезличенный субъект, подчинивший себе все прочие центры силы. Ключевые его характеристики: суверенитет, организация признанной власти на определённой территории и установление монополии на применение насилия[16].

Определение Вебера удобно именно потому, что немецкий социолог также обращает внимание на последнюю из приведённых характеристик — на факт монополизации государством права на все виды легитимного насилия, в том числе и военного. Эта монополия — привилегия особого рода, за которую будет бороться государство в ходе своего становления, и то, что помогает ему состояться как государству. До тех пор, пока не появится субъект, получивший в данном регионе монополию на насилие, нельзя говорить о существовании государства. Вместе с этим, если появятся силы, способные оспорить или лишить государство этой монополии, то можно говорить о начале гражданской войны и разрушении государства.

В Новое время право объявлять войну, вести её и заключать мир закрепляется за верховной государственной властью. Эту трансформацию и особое значение войны для политической сферы точно зафиксировал Жан Боден. В «Шести книгах о государстве» он пишет о суверенитете как о высшей власти, которая, во-первых, не подчинена власти императора, а, во-вторых, сконцентрирована в одних руках. Управление государством, издание законов, регулирование системы судов, но также и решение вопросов войны и мира представляют собой важнейшие функции, возложенные на государя[17].

Представление о государстве как о субъекте, ответственном за управление сферой насилия, получает развитие у авторов XVII века. Гуго Гроций ещё будет доказывать, что частная война (та, что ведётся лицом, не имеющим гражданской власти) не запрещается естественным правом или Писанием[18]. Но в последующих поколениях политических мыслителей и юристов подобные архаичные, средневековые взгляды будут пересмотрены в пользу исключительного права государства. Томас Гоббс обращается к этому вопросу в 18-й главе «Левиафана». Он называет верховенство в военной сфере одним из важнейших прав суверена: «…в компетенцию верховной власти входит право объявления войны и заключения мира с другими народами и государствами, т. е. право судить о том, что требуется в данный момент в интересах общего блага и какие силы должны быть для данной цели собраны, вооружены и оплачены, а также какая сумма должна быть собрана с подданных для покрытия расходов»[19]. Через полтора столетия схожие мысли будут выражены в гегелевской «Философии права»: «…свою направленность во-вне государство обретает потому, что оно есть индивидуальный субъект. Его отношение к другим государствам составляет прерогативу власти государя, которой поэтому только единственно и непосредственно принадлежит право командовать вооруженными силами, поддерживать отношения с другими государствами посредством послов и т. д., объявлять войну и заключать мир, а также право заключать другие договоры»[20].

Но Гоббс в праве решать вопросы войны и мира видит даже нечто большее, нежели одну из рутинных обязанностей суверена. Он продолжает рассуждение о войне, предлагая смотреть на военное руководство как на деятельность, обеспечивающую или подтверждающую верховный статус того, кто осуществляет это руководство: «…гарантию защиты доставляют каждому народу его вооруженные силы, а сила армии состоит в объединении ее сил под единым командованием, которое поэтому принадлежит суверену, ибо одно право командования над вооруженными силами без всякого другого установления делает того, кто обладает этим правом, сувереном. Вот почему, кто бы ни был генералом армии, лицо, обладающее верховной властью, всегда является генералиссимусом (generalissimo)»[21]. Война, таким образом, понимается как определяющая сфера политической жизни. С одной стороны, она обеспечивает суверену его главенствующее положение, а с другой стороны, решение вопроса о войне и мире представляет собой ключевую обязанность суверена, коль скоро он ответствен за поддержание общего блага.

В этом проявляется специфика и двойственность отношений между государством и войной. Государство появляется благодаря войне. Как пишет израильский историк и политический теоретик, Мартин ван Кревельд, «если бы не необходимость воевать, почти наверняка было бы гораздо труднее добиться централизации власти в руках великих монархов»[22]. Обязанность вести войны позволила королям сосредоточить управление в своих руках и обеспечить отмеченную выше победу территориального суверенитета над папой, императором или свободным городом. Государство было выковано благодаря войне.

Но также государство и закаляется в горниле войны. Страдания, которые приносит война, не кажутся авторам этой эпохи бесцельными и бессмысленными. Через войну народ получает признание своей политической субъектности, славу и счастье. Сохранение прочности государства зависит непосредственно от выполнения им военных функций, и оно поддерживает своё существование, ведя войну. Речь здесь не только о самообороне, т. е. буквальном спасении от уничтожения, когда военное насилие используется для отведения угрозы. Мощь и устойчивость государства во многом связаны с тем, что оно позиционирует себя как единственного гаранта безопасности и стабильности. Безопасность превращается в услугу, требующую щедрого вознаграждения в виде жизней его граждан, налогов, труда идеологов, людей искусства и журналистов. В результате военным нуждам в той или иной степени подчиняются все сферы жизни. В обществах Нового времени практически нет институтов так или иначе не работающих на войну, на оборону и безопасность. Мартин ван Кревельд приводит в пример финансовую сферу, отмечая, что банковский сектор, системы подоходных налогов, социального страхования и государственного контроля экономики не сложились бы в том виде, в котором это произошло, без стоящей перед государством необходимости по мобилизации населения для начала новых войн. Мы можем в качестве другого примера указать на сферу образования. Система всеобщего начального образования появилась в Пруссии при Фридрихе II, чтобы решить проблему управления войсками — различия в диалектах немецкого языка порой не позволяли солдатам понимать приказы своего унтер-офицера. Реформы продолжились после поражения Пруссии в войне с наполеоновской Франции (Война четвёртой коалиции 1806–1807 гг.). Появилась образовательная система, обучавшая учеников не в последнюю очередь патриотизму и дисциплине. В результате через несколько десятилетий в ходе Прусско-австрийской войны битва при Садовой закончится победой прусского учителя над австрийским.

Подобные изменения полюсов политической силы непосредственным образом сказываются на трансформации войны, которая происходит в Новое время. Подробное освещение этой темы потребовало бы написания отдельной крупной работы. Однако мы в предельно обобщённом виде зафиксируем ряд характерных особенностей войны Нового времени, поскольку именно в это время рождается тип регулярной, симметричной, межгосударственной войны, ориентируясь на который мы можем говорить о появлении новых войн на рубеже XX–XXI вв.

Государства, одной из важнейших функций которых с момента его «изобретения» Томасом Гоббсом «было ведение войн против себе подобных»[23], действительно в XVII–XVIII вв. очень активно ведут войны. Однако происходит существенное изменение характера этих войн. Государство признаёт равным себе только другое государство и, соответственно, ведёт войну только с другим государством. Отныне претензии какого-либо сообщества на самостоятельное распоряжение военным насилием будет идентифицироваться как мятеж и караться как государственное преступление. Во всяком случае до той поры, пока этот мятеж не окончится успехом, т. е. пока не произойдёт смена власти или за счёт отделения не появится новое государство.

Равенство статусов участников международных отношений предполагает взаимное признание ими равного права политической субъектности. В том числе это касается и права на ведение войны. Швейцарский юрист и философ Эмер де Ваттель очень ясно обозначил это в своём «Праве народов»: «…нации свободны, независимы, равны и каждая судит по своей совести о должном»[24]. Каждый народ, объединённый в государство, обладает равным правом на ведение войны и волен реализовать его в меру собственных представлений о должном.

Также в высказывании Ваттеля выражено представление о суверенитете, развивавшееся Боденом, Гроцием, Гоббсом. В сочинениях последнего оно наиболее иллюстративно. Гоббс предлагает схему объяснения отношений между государствами, актуальную для ряда политических концепций и в наши дни. Он описывает феномен естественного состояния, в котором нет ничего, что гарантировало бы безопасность человека. Люди находятся в состоянии войны всех против всех, поскольку обладают равным правом на всё. От опасностей этой перманентной войны люди спасаются благодаря договору, учреждающему государство. Отчуждая право на насилие в пользу суверена, они взамен получают гарантии безопасной жизни. Но государства между собой так и остаются в состоянии враждебности, потенциально означающей возможность открытой войны. В результате международные отношения всегда представляют собой либо войну, либо действия, предваряющие войну или призванные отсрочить её. Как пишет об этом сам Гоббс: «…короли и лица, облеченные верховной властью, вследствие своей независимости всегда находятся в состоянии непрерывной зависти и в состоянии и положении гладиаторов, направляющих оружие друг на друга и зорко следящих друг за другом. Они имеют форты, гарнизоны и пушки на границах своих королевств и постоянных шпионов у своих соседей, что является состоянием войны»[25].

Состояние анархии, в котором государства пребывают между собой, поддерживается за счёт взаимного признания суверенитета друг друга и временных выгод, которые могут дать межгосударственные соглашения. Но эти соглашения, по мнению Гоббса, непременно будут нарушены в связи с изменением национальных интересов того или иного государства. Подобная ситуация могла бы быть исправлена появлением правительства, которое встало бы над государствами, или надгосударственного суда. Но, как это символизирует знаменитый рисунок на фронтисписе первого издания «Левиафана», подобное невозможно или, во всяком случае, не является возможным в политических условиях Нового времени. Надпись на рисунке воспроизводит слова из Книги Иова «нет на земле подобного ему» (Иов. 41:25). Левиафаны равны в своих правах, а потому никто не может прекратить их взаимную враждебность.

Далее, крайне важно заметить, что в таком положении каждое государство может претендовать на обладание справедливой причиной к войне. Европа вступает в эпоху секулярного понимания войны, апелляция к необходимости наказания грешника, характерная для средневекового теологического подхода к легитимации войны, перестаёт быть актуальной. Война в Новое время становится делом исключительно политическим. Но стало ли это преимуществом в отношении вопроса о минимизации насилия? До этого на протяжении более чем тысячи лет ключевую роль в решении вопроса об оправданности войны и понимании дозволенного и недозволенного на войне играли теологические соображения. Несмотря на высокую степень децентрализации и раздробленности, эпоха Средних веков знала и специфический подход к нормативному определению войны. Появлялись правовые документы и договоры, регулировавшие практику ведения войны. Они были признаны положить предел взаимной враждебности христианских народов и снизить степень жестокости, характерной для любой войны. Развитие христианского учения о войне сформировало традицию морального обоснования войны и определение дозволенного и запрещённого на поле боя. Как пишет Филипп Контамин, «различные документы пропагандистского характера, так же как и дипломатические источники, говорят о постоянном внимании, если не к идеологии, то к фразеологии концепции справедливой войны»[26].

Христианское учение о справедливой войне было выстроено вокруг идеи наказания за совершение греха. Такой подход к моральному оправданию военного насилия был предложен Августином Аврелием. Мудрый правитель, понимающий волю Бога, по Его санкции воздаёт грешнику за совершённые прегрешения. Не что иное, кроме серьёзного греха, не может оправдать войну, сделать её справедливой. Августин постоянно подчёркивает, что ведение справедливых войн — это обязанность, возложенная на христианского правителя как защитника христиан и хранителя веры. Обязанность неприятная, но необходимая: «…несправедливость противной стороны вынуждает мудрого вести справедливые войны; и эта несправедливость должна вызывать скорбь в душе человека, потому что она несправедливость человеческая, хотя бы из-за нее и не возникало никакой необходимости начинать войну»[27]. Наказав грешника, справедливый государь должен исправить его.

Теологическая концепция войны видит своим окончанием не уничтожение противника, но его духовное исцеление. Иными словами, она должна заканчиваться моральной викторией обеих участвующих сторон. Но в то же время мы должны отметить присущее средневековому мышлению в духе учения о справедливой войне представление о различии в моральном статусе участников войны. Справедливый воитель стоит к Богу, источнику справедливости, значительно ближе, нежели грешник. Его моральное положение более совершенно, что и позволяет ему осудить и наказать грешника. Таким образом, доктрина справедливой войны — это учение об иерархизации политического порядка.

В Новое время учение о государственном суверенитете делает христианскую теорию наказательной войны устаревшей. Во-первых, в силу вступает отмеченное равенство суверенитетов участников международных отношений. Как об этом писал Ваттель в приведённой выше цитате, для государств в качестве единственного источника, который задаёт критерии оценок должного и запретного, выступает только их собственное представление о справедливом и несправедливом. Никто не может вменить другому собственное представление о должном, никто не может выступить судьёй в отношении другого. Эту мысль будут раз за разом воспроизводить философы, юристы и государственные деятели на протяжении XVII–XIX вв. В «Трёх книгах» Гроций весьма поэтично высказывается по этому поводу: «…если между народами или государями возникают разногласия, то почти всегда судьей между ними оказывается Марс»[28]. И далее делает более подробное разъяснение: «…правильно говорит Демосфен, что война ведется против тех, кого невозможно принудить к чему-нибудь в судебном порядке. Ибо ведь судебные формы действительны против тех, кто мнит себя слабее; против равносильных же или мнящих себя таковыми ведутся войны»[29]. Самуэль фон Пуфендорф предостерегает от поспешного принятия решения о войне — сперва необходимо испробовать мирные способы решения конфликта, при помощи переговоров или обращения к сторонним арбитрам. В случае если объективный арбитраж невозможен, война становится вполне оправданной[30]. Иммануил Кант в «Метафизике нравов в двух частях» подтверждает представление об изначальном моральном и легальном равенстве в отношениях между державами: «…каждое государство есть судья в своем собственном деле»[31].

Гоббс, который схожим образом оценивает сферу межгосударственных отношений, выделяет три мотива, подталкивающие государства к ведению войны: «во-первых, соперничество; во-вторых, недоверие; в-третьих, жажду славы»[32]. И приходит к заключению, что в войне государств «ничто не может быть несправедливым». Этот вывод был не столь единодушно поддержан теоретиками Нового времени, о чём ещё будет сказано ниже. Однако он показателен — становится невозможным рассуждение о войне с характерным для средневековой доктрины справедливой войны однозначным разделением сторон на грешников и карающих их целомудренных воинов.

Во-вторых, в связи с развитием идеи суверенитета и равенства государств постепенно складывается традиция рассматривать войну не в теологическом, а, скорее, юридическом, контексте. Народы не знают единого позитивного законодательства, так как нет такой силы, которая могла бы утвердить свою волю в качестве закона, общего для всех народов. Однако это не означает, что взаимоотношения народов не подчинены никакому законодательству. В силу вступает естественное право, а также право народов (ius gentium). В случае серьёзного правонарушения (например, если нарушаются границы) одно государство не может призвать другое к ответу в суде, поскольку не существует суда народов. Ему остаётся только ответить на несправедливость военной силой, и этот ответ будет оправданным.

В эту эпоху появляется представление о самообороне как ключевой справедливой причине войны. Суверенитет и неприкосновенность государственных границ занимают положение высших ценностей. Любое покушение на них — военное нападение или провокационные агрессивные действия — дают основание применить войска. Со временем самооборона станет едва ли не единственной справедливой причиной войны, что найдёт отражение в документах ООН и иных международных документах. Но подобное положение не было типичным для Средневековья. Как мы уже сказали, в Средние века моральное обоснование получала война, в ходе которой прекращался грех и виновный в нём наказывался. Несправедливое, агрессивное нападение могло быть таким грехом, но представляло собой скорее один из рядовых случаев в числе других. Не меньшим грехом, а, возможно, ещё более тяжёлым, могло быть разграбление церкви и кража святынь, оскорбление достоинства короля или феодала, или ересь. Собственно, рассуждения Августина о справедливой войне необходимо понимать именно в контексте борьбы с еретиками: манихеями, пелагианцами и донатистами. Это серьёзным образом отличается от ситуации Нового времени, когда защита государством самого себя, своих союзников или безопасности и порядка как таковых, в пределах континента или даже всего мира, превращается в определяющий элемент риторики войны.

В объяснении трансформаций, произошедших с войной в Новое время необходимо провести ещё одно сравнение со средневековым типом войны. Оно связано с проблемой морального ограничения войны. Помимо закреплённого в теории теологического деления войн на справедливые и несправедливые, Средневековье знало немало практических попыток отрегулировать способы ведения войны. Так, можно привести в пример доктрины Божьего мира (Pax Dei) или Божьего перемирия (Treuga Dei). Духовные движения за мир состояли в отказе христиан воевать друг с другом, во всяком случае в дни церковных праздников. Согласно этим доктринам, предполагалось также, что жертвами войны не могут стать крестьяне и духовенство, защищалась их собственность. Идеи Божьего мира и перемирия стали важной частью работы над решением двух задач, без которых не обходится обсуждение и современных боевых действий: определить, кто и в каком объёме имеет право применять вооружённое насилие, и установить, на кого именно можно обратить это насилие. Так, Божий мир «в значительной мере содействовал оформлению понятия естественной неприкосновенности невоюющих и их имущества», в то время как «предписаниями Божьего перемирия было запрещено в любое время года только насилие, не связанное собственно с войной»[33]. Тем самым можно было отделить войну, которую ведёт публичная власть по справедливым причинам, от разбойного набега алчных феодалов. Эти меры должны были служить минимизации насилия. Правда, наказание, предусмотренное за нарушение Божьего мира, среди прочего предполагало применение военной силы в отношении нарушителя.

Периодически также появлялись соглашения о запрещении тех или иных видов вооружения или военных практик. Возможно, наиболее известный из них связан с провозглашением на Втором Латеранском соборе 1139 г. незаконным применение различных метательных средств: пращей, арбалетов, дальнобойных луков. Явно перед нами попытка сделать войну более безопасной, но не для всех её участников, а исключительно для элитарной группы воителей — для рыцарства. Они не были защищены от арбалетчиков, способных пробить рыцарский доспех. Кроме того, в бою с простолюдином-арбалетчиком, который поражает издалека, невозможно было обрести славу, столь желанную для благородного воина.

Само представление о существовании образа благородной войны, которую приличествует вести рыцарю — ещё одно свидетельство наличия ограничений, накладываемых на войну. Рыцарство, не слишком большая по численности группа, воспринимало идеал ограниченной войны, в результате которого важнее проявить мужество и тем прославить себя, а не уничтожить противника (во всяком случае, оно декларировало этот принцип). Именно поэтому нередко поверженного противника не убивали, но пленили и просили за него выкуп. Филипп Контамин связывает это как раз с установлением плотных взаимосвязей внутри элитарной группы рыцарей: «…на войне стали часто сталкиваться одни и те же люди, которые могли быть знакомы, могли вспомнить, узнать друг друга, сознавая схожесть своего положения и переменчивость неудач и успехов»[34].

Однако отношение к куртуазным нормам ведения войны было амбивалентным, как в среде самого рыцарства, так и за его пределами. Е.В. Калмыкова указывает на два измерения, определявшие восприятие рыцарского кодекса чести: «…во-первых, совершенно очевидное сосуществование в средневековой культуре двух этосов: религиозного и аристократического, пересечение, слияние и взаимодействие которых и дают такой своеобразный результат, как осуждение и восхваление войны одними и теми же авторами на соседних страницах. Во-вторых, соотношение христианских максим и социальной практики усложнялось вовлеченностью духовенства в систему вассально-ленных отношений»[35]. Христианское учение о справедливой войне давало двойственную оценку войне как таковой. Сама по себе она не признавалась грехом. Важно было рассмотреть все обстоятельства, которые привели к ней, определить статус участников конфликта и, наконец, оценить их действия на поле боя. В этом смысле и рыцарь в тот момент, когда он обращал своё оружие против врагов веры, в защиту христианства или Святого престола, приравнивался к мученику[36]. Если же он был занят разбойными нападениями или движим жаждой славы, не совместимой со смирением истинного miles Christi, то его следовало осудить как грешника, которого ждут муки ада. Эта двойственность характерна для Средневековья, и она не исчезнет и в Новое время с появлением государства, изменится лишь регистр определения границы между допустимым и недопустимым, законным и незаконным.

Итак, Средние века знали немало разнообразных по своему статусу и силе влияния источников нормативного регулирования войны: теологическая доктрина справедливой войны, документы канонического права (приведём в пример важнейший Декрет Грациана), папские постановления, документы церковных соборов, представления о рыцарской морали, частные соглашения между воюющими сторонами и т. д. Но всё же мы должны признать, что средневековые феодалы, короли, рыцари зачастую действовали, игнорируя все установления церковных отцов или рыцарский кодекс чести. Главной жертвой войны становились те, кого мы сейчас называем гражданскими лицами — жители сельских местностей, которых убивали, грабили, насиловали, угоняли в плен для использования в качестве рабов или обмена на выкуп. Вновь обратившись к исследованию Филиппа Контамина, можно указать на три фактора, которые мешали реализовать идеал гуманизированной войны: личная заинтересованность отдельных государей в «тотальной войне»; формирование армий за счёт неблагородных слоёв населения, нечувствительных к рыцарскому кодексу чести; обычаи некоторых народов или коммун, согласно которым как таковое пленение неприятеля или обмен пленных на выкуп были неприемлемыми[37]. Иными словами, зачастую сама культура ведения войны провоцировала неограниченную жестокость.

Новое время предлагает свои варианты правового и этического регулирования войны, соответствующие обозначенным выше трансформациям политической сферы. В политической практике основными механизмами управления войной следует признать представление о доминирующем положении государственного (национального) интереса и решающей значимости принципа баланса сил.

Идея государственного интереса (ragione di stato по-итальянски, или raison d’Etat по-французски) начала активно обсуждаться на излёте Ренессанса[38], а в Новое время она становится нервом публичной политики. Raison d’Etat заменяет личный интерес государя или религиозную идентичность в качестве источника политического целеполагания. Это хорошо заметно по тому, как выстраиваются военные союзы уже в XVII в. В ходе Тридцатилетней войны католическая Франция выступит на стороне протестантских государств и княжеств против католического императора и короля Испании. В борьбе за политическую гегемонию вопросы веры перестают играть решающую роль, хотя и не делаются абсолютно незначимыми. Слова британского политика, министра иностранных дел (во время произнесения речи) Генри Джона Темпля виконта Палмерстона: «…у нас нет неизменных союзников, у нас нет вечных врагов. Лишь наши интересы неизменны и вечны, и наш долг — следовать им», — могут дать ещё один пример понимания государственного интереса[39].

Идея государственного интереса представляет собой чистое политическое понятие. Оно не связано с представлениями об устройстве гармоничного космоса или существовании божественного порядка. Raison d’Etat актуализируется исключительно в связи с существованием у государства определённых целей, базовой из которых является вопрос о сохранении самого государства. С государственным правительственным интересом совпадает и идея о том, что не существует высшего законодателя по отношению к государствам. То есть государство самодостаточно и автономно, а потому постоянно находится в состоянии соперничества с другими носителями raison d’Etat. Конкуренция активизирует новый компонент политической жизни, «новый элемент политического интереса — это сила… сила государств»[40]. Государства будут отныне бороться не просто за продолжение собственного существования, но за «сохранение определенного соотношения сил, сохранение, поддержание или развитие динамики сил»[41].

Отношения государств определяются взаимовлиянием разнообразных, расходящихся сил. По большому счету эти силы всегда находятся в столкновении между собой, т. е. уравновешенное состояние достигается лишь теоретически, но фактически исчезновение борьбы означало бы отсутствие действия, отсутствие жизни вообще. Как пишет Хаймо Хофмайстер в книге «Воля к войне, или Бессилие политики»: «…любая человеческая деятельность — это использование силы в противоборстве с природой, с вещами или в столкновении с другими людьми… Конфронтационные действия — это не определенный способ политических действий, а момент любой деятельности, и их невозможно мысленно отделить от нее»[42]. В конфронтации, в противоборстве человек находит себя, выстраивает отношения с внешним миром; и точно такие же отношения характерны и для политических субъектов. Научная революция утверждает роль движения в качестве базового состояния природы, и эта мысль переносится и на описание политики. Олицетворенные государства подчиняются тем же законам, что и физические тела. Война являет собой предел наличествующей между государствами политической поляризации и напряженности.

Поиск должного соотношения сил между государствами, появившимися в XVI–XVII вв., приводит к установлению системы баланса сил или политического равновесия. Сама по себе идея баланса сил не была изобретением Нового времени. Уже в «Истории» Фукидида высказывается предположение, что опасения перед ростом мощи соперника могут заставить напасть на него: «…истинным поводом к войне (хотя и самым скрытым), по моему убеждению, был страх лакедемонян перед растущим могуществом Афин, что и вынудило их воевать»[43]. После описания переговоров с союзниками спартанцев эта мысль повторяется: «…нарушить мир и начать войну лакедемоняне решили вовсе не в угоду союзникам и не под влиянием их убеждений, а скорее из страха перед растущим могуществом афинян, которые уже тогда, как видели лакедемоняне, подчинили себе большую часть Эллады»[44]. Тем самым Фукидид усиливает впечатление об опасении лакедемонян понести стратегическое поражение в случае, если они никак не отреагируют на экспансионистскую политику афинян, которые могут установить господство над греческими полисами, даже и не вступая в прямое военное столкновение со Спартой.

В Новое время принцип баланса сил приобрёл особое значение в связи с провалом проекта построения единого, всеевропейского политического порядка. Мишель Фуко описывает механику реализации этого принципа следующим образом: «…если государства находятся по отношению друг к другу в конкуренции, то необходимо найти систему, которая позволяет насколько возможно ограничивать мобильность всех остальных государств, их амбиции, их рост, их усиление, но оставляя тем не менее каждому государству возможность добиваться своего максимального усиления, не провоцируя его противников и не доводя это усиление ни до своего собственного исчезновения, ни до своего ослабления»[45].

Важнейшие международные соглашения и мирные договоры несли на себе печать этого принципа. Вот что замечает об этом Генри Сент-Джон Болингброк, один из авторов Утрехтского мирного договора 1713 г., подписанием которого закончилась Война за испанское наследство (1701–1714 гг.): «…с того момента как образовались две великие державы — Франция и Австрия — и, как следствие этого, между ними возникло соперничество, интересы их соседей заключались в том, чтобы бороться с сильнейшей и наиболее активной и заключать союз и дружбу с более слабой. Отсюда — концепция равновесия сил в Европе, на котором покоятся безопасность и спокойствие всех. В свою очередь, нарушить это равновесие было целью каждого из соперников. Принцип, на котором основывались все мудрые решения европейских совещаний, касающихся Франции и Австрии, определялся стремлением предотвратить нарушение равновесия, не давая склониться чаше весов на одну сторону»[46]. Военная история XVII — начала XVIII в., по мнению Болингброка, иллюстрирует нарушения равновесия сил, которое становилось иногда роковым для Европы. А задачу политика и помогающего ему историка он видит в наблюдении за чашами весов могущества, которые никогда не находятся в равновесии, но которые всё же не должны отклоняться чрезмерно[47].

Война в новой политической реальности, жёстко определяемой государственным интересом и идеей балансировки сил, начинает восприниматься как политический инструмент, значимый, но не единственный в арсенале средств межгосударственной борьбы. Итогом войны видят не истребление или преображение грешника, а решение политического конфликта, связанного с ожиданием негативных последствий из-за нарушения баланса сил или вызванного агрессивными действиями соперника. В пространственном отношении государства представляют собой зоны порядка, безопасности и мира. Но поддерживается это состояние при помощи легитимного насилия, физического или символического, которое, согласно уточнению Бурдье, «является условием реального владения монополией на физическое насилие»[48]. Насилие побеждается насилием. Внутри государства в качестве субъекта, который реализует это насилие, выступает полиция, на межгосударственной арене — армия. Государство как живой организм борется с болезнями внутри себя и с угрозами во внешней среде; оно всегда первично по отношению к средствам поддержания своей жизнедеятельности.

Суждение Карла фон Клаузевица о войне как продолжении политики другими средствами выражает именно такое, подчинённое положение, которое занимает война в Новое время. Телеология войны раскрывается Клаузевицем следующим образом — война не может иметь свою причину в себе самой, эта причина должна быть внешней, т. е. политической. Не религиозной, идеологической или экономической, а именно политической. Настоящая цель войны не всегда однозначно различима во время ведения боевых действий. Но она всегда наличествует и происходит из сферы политической борьбы. Определение, данное прусским генералом войне — «война — это акт насилия, имеющий целью заставить противника выполнить нашу волю»[49], — надлежит понимать двояко. Боевые действия, или манёвры, вынуждают армию противника прекратить сопротивление — так достигается военная цель войны, но вследствие этого реализуется и правительственная воля, враг подчиняется и в политическом отношении. Итак, политическая цель войны, а не военная (лишить противника возможности сопротивляться) выдвинута на первый план. И цель эта состоит в навязывании противнику собственной воли. Достижение же этой цели лежит в области насилия. Такой инструментальный подход к войне действительно отражал положение дел Вестфальской эпохи международных отношений. И значимость Клаузевица в первую очередь связана с тем, что ему удалось выразить дух своего времени, сформулировать наиболее характерные представления о войне самых разных своих современников (политиков, юристов, философов): война ведётся государствами при помощи армий ради достижения политических целей.

Государству, и только ему, принадлежит прерогатива распоряжаться нормами jus ad bellum (лат., букв. — право или справедливость на войну) и jus in bello (лат. — право или справедливость во время войны), т. е. вся целокупность jus belli (лат. — право войны)[50], предполагающих возможность самостоятельно определять врага и бороться с ним, исходя из собственных понятий независимости и свободы. В этом исключительном праве государства на войну содержится огромная сила политического, которая ставит его над любой другой общностью. И Клаузевиц указывает на эту силу, на эту волю к решению — она в полномочии требовать от собственного народа готовности к смерти и решимости физически уничтожать всякого человека, который стоит на стороне врага.

Человек приходит к войне, движимый не всегда собственными интересами, а, скорее, в силу необходимости, определяемой государством. Философия войны, которую развивают Клаузевиц и другие авторы того времени, не говорит и не может говорить об отдельной личности, её главный действующий субъект — это сообщество индивидов, объединенных в государство. Война относится не к области наук или искусств, но к области общественной жизни, и является актом человеческого общения.

Клаузевиц понимал это очень точно, предлагая «тринитарную» модель войны, как называет её Мартин ван Кревельд[51]. К у частникам войны прусский генерал причисляет армию во главе с полководцем, но также народ и правительство. Каждый из участников представляет одну из сил, проявляющих себя в войне и управляющих ею. Народу свойствен «слепой природный инстинкт», армии и полководцу — «свободная духовная деятельность», а правительству — «чистый рассудок»[52]. В результате именно на правительство ложится обязанность контролировать страсти и духовные порывы, подчиняя их импульсы поставленной цели: «…страсти, разгорающиеся во время войны, должны существовать в народах еще до ее начала; размах, который приобретает игра храбрости и таланта в царстве вероятностей и случайностей, зависит от индивидуальных свойств полководца и особенностей армии; политические же цели принадлежат исключительно правительству»[53].